Rangliste

Beliebte Inhalte

Anzeigen von Inhalten mit der höchsten Reputation auf 18.11.2023 in Beiträge

-

1 Punkt

-

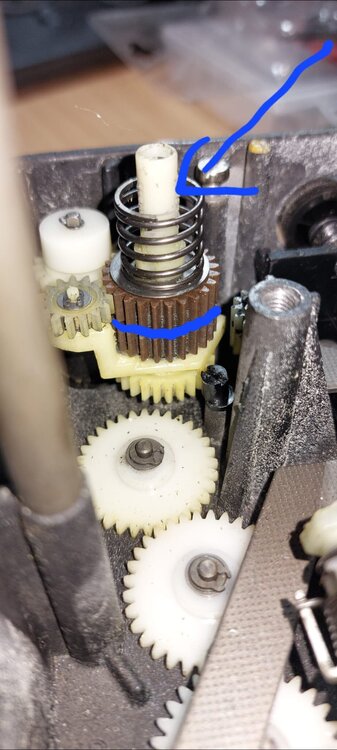

Um das Thema abzuschließen hier noch die Erklärung zum Problem: Die 2 bräunlichen Zahnräder auf den anhängenden Bildern werden von einer Feder so zusammengedrückt, dass sie einerseits die hintere Spule antreiben, bei einem Verhaken oder Festhalten der Spule aber noch "durchrutschen" können. Der Anpressdruck wird über die Rändelmutter eingestellt. Bei diesem Projektor hat das Gewinde an der entscheidenden Stelle nachgegeben und so reicht der Druck auf die Zahnräder nicht aus. Ich habe jetzt kurzerhand eine Unterlegscheibe zwischen Feder und Mutter gelegt, so dass das gesunde Gewinde ausreicht um der Feder die nötige Spannung zu geben. So läuft es jetzt wieder 🙂 Dankeschön für die Unterstützung 👍1 Punkt

-

Nein, eine Gefahrenzone ist nichts neues, die besteht auch bei den bisherigen Projektoren, und ist seit 2015 auch auszuschildern. Verstöße Gegen dieses Sicherheitsbeschilderungsgebot sind richtig teuer. Die Art der Lichtquelle ist bei Projektion unerheblich. Maszgeblich ist die Strahlungsintensität, die gesehen werden kann. D.h. es muß der natürliche Reflex ausreichen, um Schäden zu verhüten So ist auch die Laserquelle im Photokopierer oder Laserdrucker Gefahrenklasse 4, das Gerät selber hat die Risikogruppe 1, weil von der Maschine keine Gefahr ausgeht. Ich kann nichts gegen das Bild von RGB Lasern sagen, es gefällt mir gut, sofern die richtige Projektoroptik verwendet wird. Mit der UHC Premium Optik, die schon einen nicht geringen Aufpreis bedeutet, sind scheinbare Konvergenzfehler auch für Brillenträger kaum vorhanden. Das ganze kostet richtig Licht, aber dafür gibt es ja Geräte mit 20, 25, 35 Tausend Lumen bei Standard Optik. Für 8 m auf weisser Wand wird ein 20.000 er erforderlich. Energieverbrauch ist zwar nur in Deutschland ein Thema, und gerade da sind die RGB Halbleiter den RB Phosphorgeräten doch um einiges voraus. RB Phosphor kostet Geld durch Stromverbrauch. Lebensdauer, RGB Direktleuchter werden mit 45 bis 50000 Stunden Lichtquellenlebensdauer bei Abfall auf um die 70 - 80% des Ausgangslichtstromes angegeben, bei Phosphor sind 20 - 25000 Stunden. Insgesamt haben RGB Geräte die geringere "Total Cost of Ownership" über die Betriebsdauer, der Mehrpreis macht sich gerade in Deutschland mit serinen überzogenen Energiepreisen bemerkbar. Bei Raumbildfilm läßt sich bei Reflexbildwänden prinzipiell auch ein besserer Abgleich zu 2D hinbekommen, ohne jedesmal die Lampe wechseln zu müssen. RGB Halbleiter können idR zwichen etwas mehr als 20% und 100% gesteuert werden, während Xenonbrenner zwischen 60% und 100% moduliert werden können. Also niedrige Einstellung bei 2D, und hohe bei 3D. Allerdings ist das Problem bei RGB, bei Bildwänden mit > 1.7 Faktor kann schon erheblicher Speckle auftreten, und man braucht Screenshaker. Bei einigen Projektortypen ist die Bandbreitevergrößerung ganz gut gelungen, bei anderen weniger gut. Es hilft nur ausprobieren. Generell, bei 3.0er Silberwand speckelt es massiv, wie auch auf 1.8er Perlux bei 2D der Effekt noch gut erkennbar ist. Am besten Weissbildwand, Shutter oder Farbseperations Kammfiltertechnik. Oder Verzicht auf auf den Jahrmarktseffekt, der gegenüber einer UHC Optik und viel Lichtr nicht besonders gut dasteht. Bei RGB Lasern gefallen mir die Christie 4K mit Ultra High Contrast Premium Optik sehr gut, das ist kein Rückschritt zu einer gut gewarteten Sony Anlage, die ja bekanntlich den besten Bildeindruck auf die Bildwand brachte, wenn das Bild hell genug betrieben wurde. Aber halt nur bei regelmäßiger Wartung, ansonsten hab ich Theater mit der Werbetafel Sony 4k gern gemieden. Zuverlässig sind alle neuen Projektoren, obschon Barco bei den 0.98" mit frühen Pixelfehlern kämpft, etwas, was Texas Instruments zu vertreten hat. Im Fehlerfall, wird das Problem meist unbürokratisch gelöst, was aber sowohl für den Verkäufer, als auch den Endkunden doch lästig ist. Das war so bei den größeren 4K Chips mit 1,4" nicht zu beobachten. Barco hat den Vorteil des "aufgedrängten" ICMP-X Cimema Mediaplayers, der das Gesamtpaket attraktiv machen kann, wenn man den von der Bedienstruktur her mag. Was eine rein subjective Sache ist. Ansonsten halt GDC SR 1000 oder Dolby IMS 3000, die alle leistungs- und zuverlässigkeitsmäßig auf einem Niveau liegen. Hier entscheidet dann der Nutzer, welche Oberfläche am besten gefäält. Jeder für sich. Ich bevorzuge persönlich den GDC und den Barco, und finde die IMS 3000 Struktur am gruseligsten zu bedienen, ist aber rein subjektiv. Der nächste sieht das anders. Neben den bekannten RGB und Phosphor oder RB Phosphor Projektoren gab es von Appotronics auch noch den 6000 Lumen RGBW Kleinprojektor Espedeo 5000 mit sequentieller Farbdarstellung. Auch der hat auf entsprechend kleinen Bildwänden durch Doppelmodulation eine erstaunliche Bildgüte erreicht. Uns hat der im Wohnzimmer sehr gut gefallen, das Gerät ist so leise, daß man diretk daneben auf dem Sofa sitzen kann. Es bedarf demnach keines abgeschlossenen Raumes für den Projektor. Allerdings sind die z.Zt. in unseren Breiten nicht mehr erhältlich. War aus preislich eine gute Alternative für kleine Bildwände. 2K ist im Jehr 2023 einfach eine Frechheit dem bezahlenden Publikum gegenüber, denn DCI Kino war von Anfang an 4K, und 2K nur als Übergangstechnologie gedacht, bis serienmäßige 4K Maschinen zu bekommen wären. Das war m.W. 2007 der Fall. Auch hier gilt das gesagte, RGB Geräte haben die längere Lichtquellenlebensdauer und die geringeren Energieverbräuche.1 Punkt

-

Würde ich gerne machen, aber das Ergebnis sieht momentan noch überhaupt nicht aussagekräftig aus. Zum einen, weil man feine Strukturen der Grafik aufgrund der schlechten Auflösung gar nicht erkennt und dann ist auf meinem Testfilm auch noch eine "durchlaufende" dabei. Und drittens deckt die Grafik nicht das ganze Bild ab, das stört auch noch. Und viertens hab ich einen Testfilm genommen, der leider heftig überbelichtet ist. Das lässt sich zum einen gar nicht so gut abfilmen, weil es der Kamera zu hell ist (und der Sensor flackert - aufgrund der Interferenzen von Belichtungszeit und Flügelblende) und zum anderen deckt die Grafik bei sehr hellen Bildern auch nur mäßig. Wenn es nur darum geht, zu sehen, wie die Blende funktionieren soll, ... hier sind ein paar GIFs OBACHT!!! EPILEPSIEWARNUNG! Blinking Tiles / Casino Kleckse C Zebra Zellteilung1 Punkt

-

Hallo Simon. Nun das Phänomen ist m. W. nicht wirklich neu. Das war doch eigentlich schon seit der Erfindung des Radios so. Auch bei mir läuft, während ich hier mitlese oder etwas schreibe leise Musik im Hintergrund mit. Und es ist nicht ständig Techno, nein, es laufen auch andere Musikrichtungen. Das gehört für mich irgendwie dazu. Ich betrachte das als völlig normal. Was genau stört Dich denn daran so? Bist Du etwa ein Musikhasser? Das fände ich schade, wenn es so wäre. Gruß Michael1 Punkt

-

Lieber Filmtechniker! Allerherzlichsten Dank für Deine so hochinteressanten technischen Ausführungen über die Eumig C 16-Kameras. Als Besitzer von zwei solchen Kameras, C 16, C 16 R, habe ich Deinen Artikel geradezu verschlungen. Ja, Du hast sehr recht, aus den C 16-Typen hätte man viel mehr machen können, aber leider nicht gemacht. Ich vermute, die Konstrukteure und ihre die Linie vorgebenden Manager hatten eine Wiederholung des Jahrhunderterfolgs der N-8-Kamera C 3, aber auf dem Gebiet des 16-mm-Films, im Visier. Das wäre für die C 16 als Handkamera auch möglich gewesen, wie Du auch schreibst, wenn die 16-mm-Filme entsprechend billig, nicht viel teurer als 8 mm, gewesen wären. Relativ preiswerte Projektoren gab es von Eumig zur selben Zeit auch schon, die P 24/P 25-Typen in Gelb. Servus! Herbert1 Punkt

-

Es gibt Bücher über Filmkameras, in denen ihre Bedienung und der Umgang mit dem Zubehör erläutert werden, doch auf das wahre Geheimnis einer Konstruktion kommt man nur, wenn man das Objekt selber untersucht. In Gebrauchsanleitungen findet man ja keine technischen Details. Hier das Innenleben des Mißerfolgs von Eumig. Mißerfolg? Es hätte nur einer Einsicht bedurft und die Bolex-Paillard hätte scharfe Konkurrenz gehabt. Wäre man in Wien etwas anders mit dem Belichtungshalbautomaten umgegangen zu Gunsten einer Objektivwechselfassung . . . Die Mechanik der C 16 hat es nämlich in sich. Die Reglerwelle ist mit der Hauptwelle im Verhältnis 24 zu 53 verzahnt. 53 ist eine Primzahl, was bedeutet, daß die beiden Außenzahnräder erst jeweils nach 53 Umdrehungen der Reglerwelle wieder gleich kämmen. Gleichmäßige Abnutzung des Getriebes ist die Folge, auch gleichmäßiger Lauf. Wer schon eine Eumig C 16 gehört hat, wird bestätigen, daß die Kamera überaus gleichförmig läuft. Dazu trägt auch bei, daß Hauptwelle und Reglerwelle in Kugellagern stecken und diese nicht fest montiert, sondern leicht schwimmend unter Blattfedern aufgehängt sind. Das erzeugt Geräusch, weil mehr Material mitschwingt, doch sichert es für lange Zeit raschen Hochlauf und erfordert kaum Wartung. Der Verschluß besteht aus schwarzem Kunststoff und hat 160 Grad Öffnung. Er steht im Abstand von 9 Millimetern zum Film, im Vergleich mehr als bei Bolex-Paillard, aber weniger als bei Beaulieu. Von diesen drei Kameras für 16-mm-Film ist die Eumig die kompakteste, leichteste und preisgünstigste. Voraussetzung dazu war der Verzicht auf Rückspulmöglichkeit, Einzelbildzählwerk, Federmotorkupplung, Objektivrevolver und Reflexsucher. Eine patentierte Einrichtung der C 16 ist die Federkraftanzeige. Das ist eine sehr nützliche Funktion. Sie täuscht aber nicht darüber hinweg, daß auch die Wiener Kamera das Spannen der Zugfeder vom Kern her verwehrt. Beaulieu hat diesen Zweck nicht erfüllt und bei Paillard hat man es mit der zweiten Baureihe ab 1941 aufgegeben. Die Eumig C 16 setzt mit starr geführtem Greifer von vorne nach Norm ab. Zusammen mit einem normgerechten Projektor hat man maximalen Bildstand, der nur durch einen einzigen Wermutstropfen vergällt wird, und zwar durch die minimalistische seitliche Filmführung. Eine Blattfeder auf Höhe der optischen Achse soll es richten. Bei dem Punkt trumpft die Bolex auf. Dafür ist der Eumig-Filmkanal blitzschnell geöffnet, weil die Andruckplatte mit einem Griff herausgenommen werden kann. Mit einer kleinen Rundbürste hat man die Fensterplatte schnell gesäubert. Das Konzept dieser Amateur-Kamera stammt, vermute ich, aus den Vereinigten Staaten. Die Greifermechanik ähnelt derjenigen der Bell & Howell Filmo. Nach 33 Jahren noch keine Änderung, das spricht für Qualität. Nur eben, die solide Mechanik ist in einer Sackgasse gefangen, wenn man die Optik nicht tauschen kann. Das vierlinsige Eumigar 25-1.9, eine Variante des erweiterten Tripletts, ist sicher brauchbar. 16-mm-Film reißt dem Liebhaber allerdings schon gehörige Löcher in den Geldbeutel, so daß diejenigen, welche das Format wählten, vom Knipsen eben Abstand nahmen. Einstellung bis zu einem Meter herab schließt zu viele Aufnahmen aus. „Dann doch gleich etwas Rechtes.“ Eine Möglichkeit für die Selen-Zellen-Messung wäre gewesen, sie mit dem Verschluß zu kombinieren. Das hatte die Bolex nicht, Paillard hielt Patente aufs Einschwenken einer Zelle vor dem Verschluß (B/C/D 8 L). Photo-Bosch hatte später ein Patent auf verspiegelten Verschluß und in der Nähe stehende Meßzelle. Heute könnte man eine Siliziumzelle gleich als Verschluß zuschneiden und über zwei Schleifkontakte auch während der Aufnahme Spannung abgreifen. Vom Eumigar 25-1.9 ist gesagt worden, daß es knackige Bilder macht. Das bestreite ich nicht. Die Beschränkung aufs Normalobjektiv kann in Vergessenheit gelangen, wenn man diese Kamera als Reporter einsetzt. Wo andere Kameras unhandlich sind, schwer, verkabelt, da läuft die C 16 zuverlässig los. Ich denke ans Menschengewühl, an die Baustelle, an alles Filmenswerte, wo es etwas rauer werden kann. Das Projekt Eumig C 16 ist auch an der Blasierheit seiner möglichen Besitzer gescheitert. Nicht wenige Käufer von 16-mm-Film-Kameras haben nicht eigentlich Filme gemacht, sondern bloß geprahlt. Sie hatten das Geld für das Format, doch nicht das Format für die Sache. Es ist möglich, hochinteressante Streifen zu produzieren mit nur einem Objektiv. Wenn es darum geht, den Menschen mit der Filmkamera zu verfolgen, sind einfache Mittel in den meisten Fällen genügend. Um hingegen einen lippensynchronen Tonfilm herzustellen, benötigt man doch eine Kamera mit der Möglichkeit zum elektrischen Antrieb und da wird es mit Beaulieu, Paillard-Bolex und Pathé gleichermaßen schwer. Die Eumig C 16 ist heute noch, meine persönliche Ansicht, die beste Kamera auf Reise und Expedition. Sie ist mechanisch robuster als alles andere. Es wird sich immer lohnen, eine C 16 generalüberholen zu lassen.1 Punkt

-

Hallo Filmtechniker! Ich denke, Eumig hat der C 16 keinen C-Mount mitgegeben, da das sich mit dem System der halbautomatischen Blendennachführung nicht vertragen hätte. Wie hätten sie die Blendenwerte der Belichtungsanzeige auf die verschiedenen Objektive mit ihren unterschiedlichen Blendenwert-Schrittabständen übertragen können? Bei der C 16 R wurde das mit den einschwenkbaren Tele- und Ww-Vorsatzobjektiven auf einfache Weise gelöst. Ein Ausweg wäre ev. gewesen, wie bei der Agfa Movex-Reflex ein Grundobjektiv mit der nachgeführten Blende einzubauen mit entsprechenden Vorsatzobjektiven und Zooms. Eine Eumig Electric bzw. C 8 wurde mit einem D-Mount konstruiert, kam aber anscheinend nie in den Handel. Servus! Herbert1 Punkt