-

Gesamte Inhalte

10.512 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

80

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Alle erstellten Inhalte von cinerama

-

Dann sind die Notebooks schneller am Markt als Barcos 4k-Roll-out. Der hinkt mit halbgaren Präsentationen der Realität schon wieder hinterher: und da das Publikum sich für 2k entschieden habe, wie man hier liest, entzückte heute auf einem 4k Barco die Weltpremiere von EL PREMIO. Aschfahle Hautfarben eines DCPs, das zu befeürchtenderweise ein Grading schon gar nicht mehr erlebte. Partiell Impressionen, als sei das Bild auf schwarz-weiss Low Contrast-Material fotografiert. Weiß jemand die Kamera? Red One? (Junge Leute hinter mir: "hätte man auf Eastmancolor aufnehmen sollen"). Und beim 3D: "3D habe ich in der Wirklichkeit, da reicht keine Projektion heran". Was sagt uns das? Die Leinwandkunst ist noch lange nicht am Ende der Entwicklung. Obwohl hier der Anschein erweckt wird, etwa am Beispiel "ob 2k oder 4k - das sieht man nicht". Während die Projektion und ihre Evolution zunehmend langweilt, war die eigentliche Revolution die digitale Animation, Rotoscope, Performance Capturing und 3-dimensionales Rendering in der Produktion. Neuerungen, die formal-technisch Respekt zollen lassen. Zudem geraten hier leider die neuzeitlich auf 35mm gedrehten 3D-Filme in Vergessenheit wie etwas PIRANHA (Cook S4-Optiken: superscharf). Gegenüber AVATAR, TRON LEGACY oder PINA sehen die Bilder kontrastreicher aus und erwecken den Eindruck feinerer Durchzeichnungen. Für MaxiVision48 aber könnte ich meilenweit laufen... das wäre ein Event. Erinnere mich an die ersten Funkausstellungs-Präsentationen in 1987. "Eureka EU 95". Damals schon Vergleiche mit dem 35mm-Film, weshalb das Verfahren zu schlecht nicht gewesen sein kann. Damit liegt @carstenK realistischer in seiner Zeiteinschätzung. Und wir leben ja in Germany.

-

Kleine Kinos in Bedrängnis: Digitalprojektion zu teuer

cinerama antwortete auf THX's Thema in Digitale Projektion

So verschieden sind die Menschen ... mir bleibt das liebevolle "Kunstkino" näher, selbst wenn saniert werden müsste. :smile: Weil dort der "besondere" Film zu erleben ist (inhaltlich wie manchmal auch technisch rar), um den sich MPs, trotz bester Geschäftslage, kaum kümmern. Und war das laufende Thema nicht einer ausgewählten Gattung gewidmet? -

Die Tools existieren ja seit Jahren schon, um bei Animationen künstliche Bewegungsunschärfe zu implementieren. Ob das Sinn macht oder lediglich eine Konzession an bestehende (und verdorbene?) Sehgewohnheiten ist, lasse ich offen. Bei Computerspielen offenbar üblich, um dem stroboskopischen Effekt entgegenzuwirken, bei dem einzelne Bildphasen sonst aufblitzen würden: was zur Unterbrechung des Bewegungsflusses führt. Aber gerade gegenüber der Halbbildtechnik verstärkt die Videoaufnahme mit Vollbildern (in "p" ausgedrückt) die Bewegungsunschärfe. Die High-Speed-Aufnahme gibt es seit vielen Jahrzehnten bei Filmkameras: insofern ist die Entwicklung von Sonderfilmformaten wie 70mm m.E. nicht ursächlich dafür, dass man bei Standardprojektoren selten Interesse an der Erhöhung des Bildfrequenz zeigte. Das Verfahren auf Basis des 35mm-Films wäre sogar kostensparender als die Anschaffung von 70mm-Equipment gewesen. Vielleicht liegt es daran, dass ältere Filme einen ruhigeren Gestus aufweisen? Und dort, wo Hektisches zu sehen ist, die Bewegungsunschärfe ohnehin durch die Szenen-Action unterdrückt wird? Ja, etliche Kameraleute machen Pendeltests wg. Bewegungsunschärfen bei Einsatz einer bestimmten Bildfeldgröße/Kamerafenster und Einstellungsgröße/Pendel- oder Winkelgeschwindigkeit. Aber ist es nicht Ziel der Techniker, die Bewegungsunschärfe zu minimieren? Hat sie überhaupt einen dramaturgischen Sinn? Einige empfinden sie als "ästhetischer" - aber sie ist lediglich ein Visual Effect aufgrund eines abbildungstechnischen Fehlers. Wenn gewollte Bewegungsunschärfe jedoch den Schwenkbewegungen des Kopfes/Augapfels entlehnt ist, liegt m.E. darin eine ästhetische Logik (sofern Ästhetik mit Logik greifbar ist). IMAX HD aber (48 fps, d.h. 48 verschiedene Phasenbilder) ist eher nicht vergleichbar mit einer Videoaufnahme: die ich in 50 fps (50 verschiedene Phasenbilder) in Echtzeitaufnahme nicht kenne: 50 Halbbilder sind sicher gemeint. 48 fps wäre für Film- und Videovollbildaufnahme sicher ein Fortschritt. Die Reduktion auf 24 fps liesse sich im Digital Intermediate-Prozeß adaptieren. Auch aus in 24 fps oder 25p aufgenommenen Filmen oder Videos lassen sich durch Bewegungsalgoritmen ("Wiener Filter") aufgenommene Beweungsunschärfen vermindern oder verstärken. Als optimal beim Unterbinden von Aufnahmeunschärfen gilt aber die erforschte Bildfrequenz von 60 fps (d.i. Showscan: ist als Verfahren übrigens zu keiner Zeit mit Fernsehdokumentationen verwechselt worden, sondern bleibt als perfektes Filmverfahren in Erinnerung). Denn in diesem Verfahren bleibt es dem Betrachter überlassen, durch Kopfbewegungen (ausgeführt über die große und breite Bildwand) natürliche Wahrnehmungsunschärfen selber zu erzeugen. Dem Zuschauer aber, der ohnehin mit bewegter Augenmimik dem Geschehen folgt, ständig zusätzliche Bewegungsunschärfen zuzumuten, macht nur Sinn, wenn damit ein besonderer szenischer Effekt erzielt werden soll: ansonsten bleibt das Ganze ein technischer Mangel und ist nicht mit "Filmlook" ineins zu setzen oder zu entschuldigen. Ich bin kein Digitalanhänger, aber warum jetzt die Alexa für ihre hochfrequente Aufnahme kritisiert wird (ausgenommen, dass dabei die Auflösung sinkt und der Bitstorm ansteigt) oder gar mit der Ästhetik einer TV-Dokumentation ineins gesetzt wird, möchte ich nicht bejahen müssen. Es gibt jedoch auch Besucher, die mir bei einer sauberen 70mm-Vorführung desöfteren sagten, das sähe ja aus wie allerhöchstauflösendes Digital-Kino - doch war es nicht mehr oder weniger als technisch akkurat gehandhabtes Filmmaterial. Wer aufnahmetechnische Mängel (Bewegungsunschärfen, Pixel-Sichtbarkeit, grobes Korn, flauen Kontrast und Ausfressen der Lichter, Farbkreuzungen, Flickern, Blitzen, zu kleinen Blendenumfang usw. als Effekt einsetzt und daraus ästhetische Qualitäten entwickelt, kann es soll es tun dürfen. Aber man sollte nicht behaupten, dies oder jenes sei ein typischer "Filmlook", ein typischer "HD-Look", ein typischer "Digitallook" - oder automatisch Kunst.

-

Cinema Wuppertal Umbau digital (3).jpg

cinerama kommentierte Media-Pro's Galeriebild in Alben von Mitglieder

-

Kleine Kinos in Bedrängnis: Digitalprojektion zu teuer

cinerama antwortete auf THX's Thema in Digitale Projektion

Würe das Geschäftsmodell einziger Richtwert oder einzige Berechtigung zum Kinobtrieb, bliebe m.E. unberücksichtigt: a. viele Kinos kämpfen (trotz eines durchdachten Geschäftsmodells und ausserordentlichen Engagements) mit einem Standortnachteil: und bei Wegfall dieses Standortes (der auch bei DCI-Betrieb nicht auszuschliessen ist) dürfte die gesamte Region noch weiter veröden b. in nicht wenigen Fällen ist ein Kino primär Kulturbetrieb und nach diesen Zielen ausgerichtet: Gewinnmaximierung ordnet sich dem Programm und Anspruch unter c. hier werden Investitionen angemahnt, deren Zukunftstauglichkeit anfechtbar sind d. es fragt sich, ob anstelle digitaler Bildwerfer (als Äquivalent für filmische Bildwerfer) nicht besser in andere Bereiche investiert hätte werden können: in human ressources, in die PR, in Renovierungen, in Festivals und Programme (teils formatabhängig), in Websites oder Hauspublikationen, in behindertengerechte Zugänge u.a. Erfordernisse, in Parkplätze, in Annoncierungen, in die Tontechnik, in die Bestuhlung, in eine energiesparende Elektrik etc. pp. Themenbereiche, die ich relevanter finde als einen Vorführbetrieb über die Festplatte mit Beamer-Technik zu oktroyieren, die in der Panelansteuerung sich von Heimkinogeräten nur unwesentlich unterscheidet. @FP hat das Szenario schon treffend erkannt. Mit meinem Widerspruch, dass das Kino erst dann richtig profitabel würde (profitabel für den Verleiher), wenn gar keine Filmkopien mehr gezogen würden. Daran zweifle ich, da die hiermit tangierten Verleiher- und Produzentenverbände, wann immer sie die Filmkopierung einstellen sollten, bis dahin sich auch weitere Märkte erschlossen haben und day-and-date-Starts favorisieren. Kino verliert hierbei an Bedeutung und kann in einer solche Distributionswelt selbst durch Dumpingbelieferung (Festplatte oder Ondemand oder Satellit) mit den "Nebenspielern" (= Hauptspieler: Monitor- und Beamermedien) nicht länger konkurrieren und Alleinstellungsmerkmale exponieren. DCI dürfte der Sargnagel für jede Art von ortsfestem Filmtheaterbetrieb sein: vom Landkino bis zum Multiplex. Fazit: die Ansätze für den Kinoerhalt liegen heute eher nicht in marktwirtschaftlichen Erfordernissen oder in generellem Fortschritts- und Technikglauben (man lernte in der Schule einst die Anpassungsdoktrin von "Angebot & Nachfrage": und verdarb damit die Jugend), sondern in Lösungsmodellen, die in unserer bisherigen wirtschaftlichen und kulturellen Praxis nicht zum Zuge kamen: bzw. gezielt verhindert werden. -

Wie ist das bitte gemeint in bezug auf traditionelle Kinoprojektoren? 48 Vollbilder propatiert nur das (schon vor einer Dekade von Roger Ebert zurecht öffentlich debattierte) Maxivision48-Verfahren - neben einigen Filmverfahren aus der Frühzeit des Kinos. Das ist in meinen Augen immer richtig gewesen: und als echter Filmlook zu erachten. Wenn es nicht einmal die DCI schafft, hinterherzuhumpeln, zeigt das doch die mangelnden technischen Visionen dieses Konsortiums. Was sie beschlossen haben (und weltweit am Rollen ist), ist ein Standard, der noch immer nicht zur Norm (SMPTE!) erhoben wurde. Warum? Vielleicht auch, weil die Produktionswirklichkeit längst diese alten HDTV-kompatiblen Standards überflügelt - weil schon die 35mm-Produktion höhere Meßlatten als 2k DCI plus 24p anlegte. Darüber sind sich alle seriösen Postproduction-Firmen halbwegs einig. Die 4k-Auflösungen sind auch auf kleineren Bildwänden unterscheidbar im Vorteil. 2k DCI-Kinos ist - partiell wahrnehmbar - verpixelt. Wenn also hier jemand das Korn hochempfindlicher Filmemulsionen (die sich zumindest weiterentwickelten und Farbtreue garantierten) tadelt, muß er eben so hier die statische Bedingtheit der DCI-Standards infrage stellen. Ansonsten kann man nur bedauern, dass "DCI-Normen" den Filmaufführend "aufgezwungen" werden sollen. Für die Programmkultur ist es förderlicher, die 35mm. 1.9k-Systeme, aber auch eigene 4k-Projektionsgeräte (warum nicht die evtl. 2011 auf den Markt tretenden Beamer aus dem Home Cinema-Bereich mit minimalen Umrüstungen?) in Eigenregie betreiben zu dürfen. So mancher SRXD-2k-Heimkino-Beamer akzeptiert bereits DCI-Signale. Und auch die 35mm-Projektion wäre evtl. auf 48 fps umrüstbar: wofür Studioprojektoren der Bauer-Serie schon vor 50 Jahren ausgerichtet waren. Filmbasierter Dreh auf 48 fps und Weltpremiere in MaxiVision48 würde - technisch gesehen - die stereoskopischen DCI-Wiedergaben überflügeln. Weiß halt keiner. Und macht darum auch keiner. Also bleibt es bis auf weiteres beim eher befremdlichen Bildeindruck heutiger 3D-Projektionen auf Festplatten-Basis. Und AVATAR war kein für Großbildwände optimal scharfer Film, eben so wenig wie TRON LEGACY (beide in HDCAM-SR produziert: zu wenig für wirklich gute Bildeindrücke, wie man erst kürzlich in Imax-Häusern erleben durfte). Er verbesserte aber den Umgang mit Mitteln der stereoskopischen Aufnahme. Ohne leider ein "wirklichkeitsgetreues" Bild umgesetzt zu haben: hier ziehe ich MaxiVision48 oder 70mm Todd-AO eindeutig vor. Und vielleicht enwickelt sich die Holographie weiter, gestützt auf auflösungsunabhängige Projektionsverfahren, wie sie auch für die Laserprojektion in Entwicklung sind. Das alles klingt aufregender als die Beweihräucherung der DCI, Verzeihung. In der Wirklichkeit der längst medial divergierendern Konsumgewohnheiten und Auswertungsplattformen den Kinos noch eine "Norm" verordnen zu wollen, wie sie zu Zeiten der auratischen "Lichtspieltempel" der 1920er Jahre evtl. opportun erschien, weil hier distributorische und monopolistische Erwägungen hineinspielten (zu einer Zeit noch ohne Fernsehkonsum), erscheint mir romantizistisch und nicht praxisnah. Ein solcher "Zwang" ist auf dem Kinosektor eben so zum Scheitern verurteilt wie bei den HomeCinema-Medien, da letztere die Richtung vorgeben, nicht aber die Filmtheater. 1980er Jahre? HDFS (High Definition Film and Sound System), bereits mit Timecode für CD. H.P. Zoller stellte das System vor mit Umkopierungen auch von VistaVision- und 70mm-Klassikern. Der Vorschlag war goldrichtig. :smile:

-

Es sind dann wohl zwei Faktoren: einerseits die Farbmodelländerungen beim Transfer in die DLP-Wiedergabe (die ja auch von Arri-München, Herrn Kienert und Herrn Kraus bereits beklagt wurden: die Sehgewohnheiten nach der Ära des Films würde sich damit ein für alle mal ändern). Und ein noch gravierender Aspekt berührt den Scan-Vorgang und die Verarbeitung: wie bekommen nach dem Negativscan die Farben nicht mehr adäquat reproduziert (Beleg: Praxis der Postproduction). Der korrekte Prozess ist: a. Dírektkopie auf 35mm oder 70mm vom Originalnegativ (mit mehreren Korrekturkopien, die natürlich Geld kosten): mit einigen "analogen" Fehlern oder Kleinstfehlern, aber auf die Niveau der Authentizität [von mir präferiert] b. Scan des Interpositivs (!), um näherungsweise Farbetreue zu realisieren, und Wiedergabe auf den der Kopierwerkskurve angenäherten SXRD-Beamern. Leider werden solche Phänomene auf den Verkaufsveranstaltungen des Prof. Koerber, der Restaurierungsleiter der Deutschen Kinemathek zu sein glaibt, geflissentlich seit Jahren verschwiegen. Die Vorstellung besuche ich dennoch (zumindest die Bildschärfe sollte annehmbar sein), erwarte aber nicht mehr als die übliche Verkaufsschau der eingeladenen US-Restaurateure, denen natürlich von den berliner Gralshütern Honig um die Backen gewedelt wird. Klüger sind wir danach vermutlich nicht... :smile:

-

Wir "herrlich", wieder ein Scan vom "Original-Kameranegativ" - mit den gängigen Farbverfälschungen. Manche Studios (und Berlinale-Ressort-Leiter) glauben noch immer an Wunder...

-

Kleine Kinos in Bedrängnis: Digitalprojektion zu teuer

cinerama antwortete auf THX's Thema in Digitale Projektion

Ein Irrtum, lieber Kollege aus Charlottenburg. In den Off-Kinos, in denen ich Anfang der 1980er Jahre begann, wurden erstmals Optiken der Cinelux-Ultra-Serie eingebaut - noch vor den Häusern mit "exponiertem Management" wie Royal-Palast und Zoo-Palast, UFA-Pavillon, Marmorhaus oder Gloria Palast und Gloriette: die allesamt noch mit 1950/60er Jahre-Optiken projizierten (Alinar III oder Ernostar). Die "Off-Kinos" 'kant-Kino', 'Filmkunst 66' und 'thalia' waren auch mit die ersten Kinos in Berlin mit Dolby-Stereo: einige zeigten in den 1980er Jahren am häufigsten 3D. Die Progamm- und Kulturavantgarde bedarf also eben so ortsfester Filmtheater wie der Blockbusterfilm. Erstaunlicherweise kokettieren gerade Warner und Disney derzeit am stärksten damit, ins WWW. mit der Auswertung ihrer Filme zu gelangen: je schneller desto besser. Während viele kleine Regisseure und Dokumentaristen froh über Einsatzmöglichkeiten im Kino wären. Die Mischung macht's! -- Kein grosser Filmverleiher hat bisher damit gedroht, die 35mm-Belieferung einzustellen: das macht nur in diesem Forum die Runde. "Screen Digest" sprach kürzlich davon, dass evtl. erst in zehn Jahren die Mehrheit der Filmtheater digitalisiert sei. Das halte ich zwar für anfechtbar, aber die kleinen Kinos in Not sind eher aufgrund der verleihrechtlichen Praktiken und infrastruktureller Probleme in Gefahr. Der Digitalbeamer löst die Probleme evtl. nur mittelfristig und partiell, könnte aber zur Investitionsfalle werden. "Aufgewacht" heißt m.E.: so lange als möglich auf DCI-Projektion zu verzichten. @Tamara hat die Situation realistisch geschildert. -

PRINANHAS vor 30 Jahren in den "legendären" langen Trash-Genre-Nächte des kreuzberger BABYLON gesehen: dazu noch PIRANHAS II. Keiner kannte damals den Namen James Cameron. ;-) Im selbigen Haus liefen dann auch noch bis Mitte der 80er Jahre WEISSE HAI- und KRIEG DER STERNE-Trilogien bis in den Samstag- und Sonntagmorgen. Von den Midnight-Movies ist man seit längerem abgekommen, und nur das MOVIEMENTO greift das Thema wieder auf. Dabei wäre üpberlegenswert, ob es nur bei 1 Film pro Nacht bleiben sollte. Aber bis 5.00 Uhr morgens hält es heute wohl kaum jemand mehr aus? Vielleicht könnte die Nacht auch schon um 22.30 Uhr beginngen und ein solches Doppel zulassen. Der Eintrittspreis ist ja wirklich moderat und verhindert auch den Griff zur DVD. Das ist ganz wichtig und auch richtig gesehen, denn ein Thread "Repertoire", was dieser hier nicht ist, könnte durchaus beliebig mischen: 16mm, DCP, IMAX, VHS, 70mm, Ondemand und 35mm. Also mehr die "Filminhalte" besprechen. Sicher macht es die Kostbarkeit dieses Thread aus, am Thema zu bleiben und die zahlreichen "Daten-Migrationen" und Koppelgeschäfte vielleicht dort zu zelebrieren, wo sie offene Leser finden: im Thread "Allgemeines", "Digitale Projektion", "Biete" oder "Small Talks". Das Forum hat sich doch nach langen Debatten irgendwie geeinigt auf Thementrennung, die dann formatspezifiziert sind. Und es ist ja auch ein Filmvorführerforum. Auch könnte ich mir eine weitere Rubrik für 16mm vorstellen und sehr wünschen. SIe hätte aber mit dieser Rubrik nichts zu tun. Es klicken nach meiner simplen Logik Interessenten in eher den Bereich, wo sie das passende Format angeboten bekommen - nicht aber auf Brezeln oder Fische. --- In der verdienstvollen Reihe "Wiederentdeckt" zeigt das ZEUGHAUS KINO im Deutsch-Historischen Museum in Berlin folgendes, diesem Thread prima zuzuordnendes Repertoire: Roman einer jungen Ehe DDR 1952, R: Kurt Maetzig, B: Bodo Uhse, Kurt Maetzig, K: Karl Plintzner, D: Yvonne Merin, Hans-Peter Thielen, Willy A. Kleinau, Hilde Sessak, Harry Hindemith, 104’ 35 mm Von seinem ersten Film Ehe im Schatten (1947) an verstand Kurt Maetzig Film als eine vorrangig aufklärerische Kunstform. [...] (ga) Einführung: Günter Agde am 7.1.2011 um 18.30 Uhr Die Lieblingsfrau des Maharadschas, 3. Teil D 1920/21, R: Max Mack, B: Marie Louise, Adolf Droop, D: Gunnar Toelnaes, Fritz Kortner, Erna Morena, Aud Egede Nissen, 94’ 35 mm Exotik und Erotik sind stets Attraktionen populärer Medien. Die Kombination von beidem ist es um so mehr. [...] (jük) Klavierbegleitung: Peter Gotthardt Einführung: Jürgen Kasten am 4.2.2011 um 19.00 Uhr Und finden dereinst wir uns wieder... D (West) 1947, R: Hans Müller, B: Ernst Hasselbach, M: Michael Jary, D: Lutz Moik, Hans Neie, Paul Dahlke, Käte Haack, Willi Rose, Carl Raddatz (Sprecher), 91’ 35 mm Einer der ersten Nachkriegsfilme, der in die NS-Zeit zurückblendet und die Verführung der deutschen Jugend im „Dritten Reich“ thematisiert. [...] (rs) Einführung: Ralf Schenk am 4.3.2011 um 19.00 Uhr Aus: http://www.dhm.de/kino/wiederentdeckt_2011_1.html

-

Somit ist es der Produzenteneinfluss, der bestimmte Bedürfnisse schafft, forciert und ständig reanimiert, auch wenn es so überflüssige Kulturerzeugnisse sind wie "Deutschland sucht den Superstar", "Dschungelcamp" oder "Sturm der Liebe". Es könnten auch prekärere Erwerbungen wie Aktien oder Kriegsanleihen sein. Zum Glück ist das laufende Kinoprogramm deutlich besser. Auch dessen Präsentationsformen sind technisch besser und theatralischer als die Heimvergnügen - aber das schmilzt doch eindeutig dahin. Überlässt man alles dem Markt (und das ist gottlob nicht der Fall, den es gibt Kulturförderung des Staates), gäbe es kaum noch engagierte Kinos, Theater, Opern oder Festivitäten. Doch der Kapitalismus ist von Anfang an zugleich ein System der grenzenlosen Ausbeutung, Unterdrückung, Natur- und Kulturzerstörung. Er ist ein System sich verschärfender Widersprüche, das, seitdem es zum imperialistischen Weltsystem geworden ist, den Fortschritt der Menschheit behindert. (http://www.marxismus-online.eu/display/dyn/de/xf3941674-d660-4269-b017-e539fc1ba31f/content.html) Und damit das System nicht kippt, mildert der Staat die schlimmsten Auswüchse (von Steuergeldern auch der Minderverdienenden). Womit er aber den Grundwiderspruch nicht löst, dass echter Fortschritt auch sozialer und kultureller Fortschritt - und nicht allein ein technischer - sein sollte. Verkürzte Kinofenster und kultur- oder standortfeindliche "virtual print fees" für technisch und distributorisch m.E. nur mittelfristig taugliche DCI-Umrüstungen sind keine Mittel der Standortsicherung für Theaterbetriebe. Auch wenn der Staat regulierend durch Zuschüsse für die Theater eingriffe, hat er damit das eigentliche Krebsgeschwür (kurzsichtiges Gewinndenken und Verdrängungswettbewerb anstelle solidarischer Wirtschafts- und Lebensentwürfe) nicht beseitigt.

-

In China, Italien und Frankreich gab es ein deutliches Besucherplus. Auch das könnte man ja analysieren. Und fragen, ob darin (aufgrund zu benennender Faktoren) ein Langzeittrend liegt.

-

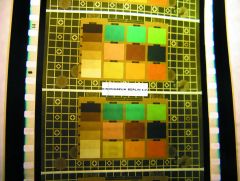

70mm- und Panorama-Shows in Berlin

cinerama hat Bilder hinzugefügt zu ein Galerie Album in Veranstaltungen

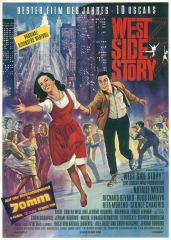

Kaum eine andere Stadt - Paris vielleicht ausgenommen - kann eine derartige Fülle an Panorama-Filmvorführungen in Ost und West vorweisen. Die Anzahl der Titel und Filmtheater ist beachtlich, und die noch heute fortgesetzte Tradition unter veränderten Bedingungen soll in einer Dokumentation niedergelegt werden. Auch die aktuellen Aufführungen kommen dabei nicht zu kurz. (c) Kinomuseum Berlin e.V. -

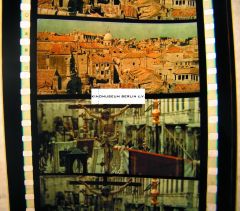

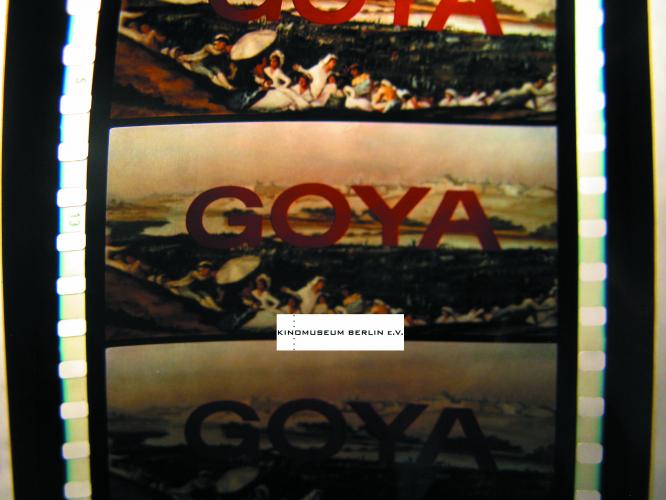

40 Jahre "G o y a" - 70mm-Hommage in der ASTOR FILMLOUNGE Berlin am 6.2.2011, 11.00 Uhr

cinerama erstellte ein Galeriebild in Veranstaltungen

Vom Album 70mm- und Panorama-Shows in Berlin

Synopse: Francisco José de Goya y Lucientes, Maler am spanischen Hof Carlos IV, ist ein wohlhabender und angesehener Künstler, dessen Werke die Schlösser und Galerien der reichsten Familien Spaniens zieren. Als Mann des Volkes erlebt er den Widerspruch zwischen Königstreue und Volksverbundenheit sowie die sozialen und wirtschaftlichen Missstände in der spanischen Gesellschaft jedoch zunehmend als persönliche Belastung. Durch einen Freund kommt es zu der Schicksalsbegegnung mit der Sängerin Maria Rosario. Sie prangert in ihren Liedern offen Missstände an. Bald wird sie als Ketzerin vor die Inquisition gezerrt und der Maler als Zuschauer geladen - zur Warnung und Einschüchterung. Noch entkommt Goya der Verfolgung, aber die Inquisitoren sind ihm auf den Fersen. Nach dem Roman Lion Feuchtwangers. Rezension: (…) In einer bemerkenswert konzentrierten Exposition werde ich über die optische Fülle, den akustischen Reichtum der Straßenszenen, den Glanz des Hofempfangs mitgerissen und von der dramatischen Logik schnell sich entwickelnder Beziehungen und Ereignisse gefangen. Der Maler Goya wird in eine objektiv erzählte Umwelt hineingestellt, ist Teil dieser Welt, gläubig, ehrgeizig, leidenschaftlich, zufrieden und unzufrieden, anständig, aber nicht engagiert, die Welt mit offenen Augen und wachen Sinnen aufnehmend, mehr getrieben als entschieden. Melodramatische Situationen wie der Tausch der geliebten Pepa gegen die Befreiung des liberalen Politikers Jovellanos wechseln mit gestochen zeremoniell komponierten Escorial-Promenaden und der zwischen Leidenschaft und Sentimentalität in der Schwebe gehaltenen ersten Liebesszene mit der Alba; in der Heiterkeit einer Parkszene mit dem König enthüllt sich die Hofnarrenrolle des geschätzten Künstlers, der sich später in seinem Werk revanchieren wird; aber zwischen all dem gibt es plötzlich die erregende Begegnung mit der Volkssängerin Maria Rosario, Verkörperung des elementaren Freiheitswillens des Volkes, die Goya nicht mehr loslassen wird; da wird der Konflikt plötzlich deutlich zwischen der Kritik an seinen glatten Hofportraits und den abstrakten Forderungen des Politikers Jovellanos (...) Es gibt keine Erkenntnis ohne Erleben und für den Künstler überdies erst dann, wenn er sie wieder in Erlebbarem, in seiner Kunst, realisieren kann: am Ende dieser Phase steht plötzlich, unerbittlich scharf gesehen, das Bild der spanischen Königsfamilie, vor dessen kühner Wahrheit auch Freunde erschrecken, ehe die Königin es klug akzeptiert und integriert. (…) Der "Goya"-Film nimmt in der Filmproduktion der DDR wie der sozialistischen Länder einen besonderen Platz ein, nicht nur wegen seiner geistigen und ästhetischen Qualitäten, sondern aus zwei weiteren Gründen. Er zielt darauf, dem Auseinanderklaffen von Kunstwert und Massenwirkung, das unsere Produktion und unser Programm belastet, entgegenzuwirken durch einen Stoff, der den so oft mit Flachheit und Buntheit erkauften Schauwert in den Dienst eines philosophischen und ästhetischen Anspruchs stellt. Mir scheint, daß hier die technischen Möglichkeiten des großformatigen Films, des modernen Farbmaterials überzeugend genutzt wurden und deren Eignung für Filmkunst bewiesen ist. (…) Autor: Peter Ahrens in "Die Weltbühne", Berlin/DDR, 28.9.1971 --- Kinomuseum Berlin e.V. präsentiert Konrad Wolfs Meisterwerk 40 Jahre nach seiner Weltpremiere noch einmal im DEFA 70mm-Format und mit 6-Kanal Magnetton. Der künstlerisch wertvolle Monumentalfilm läuft am 6.2.2011 um 11.00 Uhr in der "Film Classic-Matinee" in der 'astor Filmlounge' Berlin, Kurfürstendamm 225.© (c) Progress Filmverleih/Kinomuseum Berlin e.V.

-

40 Jahre "G o y a" - 70mm-Hommage in der ASTOR FILMLOUNGE Berlin am 6.2.2011, 11.00 Uhr

cinerama erstellte ein Galeriebild in Veranstaltungen

Vom Album 70mm- und Panorama-Shows in Berlin

Synopse: Francisco José de Goya y Lucientes, Maler am spanischen Hof Carlos IV, ist ein wohlhabender und angesehener Künstler, dessen Werke die Schlösser und Galerien der reichsten Familien Spaniens zieren. Als Mann des Volkes erlebt er den Widerspruch zwischen Königstreue und Volksverbundenheit sowie die sozialen und wirtschaftlichen Missstände in der spanischen Gesellschaft jedoch zunehmend als persönliche Belastung. Durch einen Freund kommt es zu der Schicksalsbegegnung mit der Sängerin Maria Rosario. Sie prangert in ihren Liedern offen Missstände an. Bald wird sie als Ketzerin vor die Inquisition gezerrt und der Maler als Zuschauer geladen - zur Warnung und Einschüchterung. Noch entkommt Goya der Verfolgung, aber die Inquisitoren sind ihm auf den Fersen. Nach dem Roman Lion Feuchtwangers. Rezension: (…) In einer bemerkenswert konzentrierten Exposition werde ich über die optische Fülle, den akustischen Reichtum der Straßenszenen, den Glanz des Hofempfangs mitgerissen und von der dramatischen Logik schnell sich entwickelnder Beziehungen und Ereignisse gefangen. Der Maler Goya wird in eine objektiv erzählte Umwelt hineingestellt, ist Teil dieser Welt, gläubig, ehrgeizig, leidenschaftlich, zufrieden und unzufrieden, anständig, aber nicht engagiert, die Welt mit offenen Augen und wachen Sinnen aufnehmend, mehr getrieben als entschieden. Melodramatische Situationen wie der Tausch der geliebten Pepa gegen die Befreiung des liberalen Politikers Jovellanos wechseln mit gestochen zeremoniell komponierten Escorial-Promenaden und der zwischen Leidenschaft und Sentimentalität in der Schwebe gehaltenen ersten Liebesszene mit der Alba; in der Heiterkeit einer Parkszene mit dem König enthüllt sich die Hofnarrenrolle des geschätzten Künstlers, der sich später in seinem Werk revanchieren wird; aber zwischen all dem gibt es plötzlich die erregende Begegnung mit der Volkssängerin Maria Rosario, Verkörperung des elementaren Freiheitswillens des Volkes, die Goya nicht mehr loslassen wird; da wird der Konflikt plötzlich deutlich zwischen der Kritik an seinen glatten Hofportraits und den abstrakten Forderungen des Politikers Jovellanos (...) Es gibt keine Erkenntnis ohne Erleben und für den Künstler überdies erst dann, wenn er sie wieder in Erlebbarem, in seiner Kunst, realisieren kann: am Ende dieser Phase steht plötzlich, unerbittlich scharf gesehen, das Bild der spanischen Königsfamilie, vor dessen kühner Wahrheit auch Freunde erschrecken, ehe die Königin es klug akzeptiert und integriert. (…) Der "Goya"-Film nimmt in der Filmproduktion der DDR wie der sozialistischen Länder einen besonderen Platz ein, nicht nur wegen seiner geistigen und ästhetischen Qualitäten, sondern aus zwei weiteren Gründen. Er zielt darauf, dem Auseinanderklaffen von Kunstwert und Massenwirkung, das unsere Produktion und unser Programm belastet, entgegenzuwirken durch einen Stoff, der den so oft mit Flachheit und Buntheit erkauften Schauwert in den Dienst eines philosophischen und ästhetischen Anspruchs stellt. Mir scheint, daß hier die technischen Möglichkeiten des großformatigen Films, des modernen Farbmaterials überzeugend genutzt wurden und deren Eignung für Filmkunst bewiesen ist. (…) Autor: Peter Ahrens in "Die Weltbühne", Berlin/DDR, 28.9.1971 --- Kinomuseum Berlin e.V. präsentiert Konrad Wolfs Meisterwerk 40 Jahre nach seiner Weltpremiere noch einmal im DEFA 70mm-Format und mit 6-Kanal Magnetton. Der künstlerisch wertvolle Monumentalfilm läuft am 6.2.2011 um 11.00 Uhr in der "Film Classic-Matinee" in der 'astor Filmlounge' Berlin, Kurfürstendamm 225.© (c) Progress Filmverleih/Kinomuseum Berlin e.V.

-

40 Jahre "G o y a" - 70mm-Hommage in der ASTOR FILMLOUNGE Berlin am 6.2.2011, 11.00 Uhr

cinerama erstellte ein Galeriebild in Veranstaltungen

Vom Album 70mm- und Panorama-Shows in Berlin

Synopse: Francisco José de Goya y Lucientes, Maler am spanischen Hof Carlos IV, ist ein wohlhabender und angesehener Künstler, dessen Werke die Schlösser und Galerien der reichsten Familien Spaniens zieren. Als Mann des Volkes erlebt er den Widerspruch zwischen Königstreue und Volksverbundenheit sowie die sozialen und wirtschaftlichen Missstände in der spanischen Gesellschaft jedoch zunehmend als persönliche Belastung. Durch einen Freund kommt es zu der Schicksalsbegegnung mit der Sängerin Maria Rosario. Sie prangert in ihren Liedern offen Missstände an. Bald wird sie als Ketzerin vor die Inquisition gezerrt und der Maler als Zuschauer geladen - zur Warnung und Einschüchterung. Noch entkommt Goya der Verfolgung, aber die Inquisitoren sind ihm auf den Fersen. Nach dem Roman Lion Feuchtwangers. Rezension: (…) In einer bemerkenswert konzentrierten Exposition werde ich über die optische Fülle, den akustischen Reichtum der Straßenszenen, den Glanz des Hofempfangs mitgerissen und von der dramatischen Logik schnell sich entwickelnder Beziehungen und Ereignisse gefangen. Der Maler Goya wird in eine objektiv erzählte Umwelt hineingestellt, ist Teil dieser Welt, gläubig, ehrgeizig, leidenschaftlich, zufrieden und unzufrieden, anständig, aber nicht engagiert, die Welt mit offenen Augen und wachen Sinnen aufnehmend, mehr getrieben als entschieden. Melodramatische Situationen wie der Tausch der geliebten Pepa gegen die Befreiung des liberalen Politikers Jovellanos wechseln mit gestochen zeremoniell komponierten Escorial-Promenaden und der zwischen Leidenschaft und Sentimentalität in der Schwebe gehaltenen ersten Liebesszene mit der Alba; in der Heiterkeit einer Parkszene mit dem König enthüllt sich die Hofnarrenrolle des geschätzten Künstlers, der sich später in seinem Werk revanchieren wird; aber zwischen all dem gibt es plötzlich die erregende Begegnung mit der Volkssängerin Maria Rosario, Verkörperung des elementaren Freiheitswillens des Volkes, die Goya nicht mehr loslassen wird; da wird der Konflikt plötzlich deutlich zwischen der Kritik an seinen glatten Hofportraits und den abstrakten Forderungen des Politikers Jovellanos (...) Es gibt keine Erkenntnis ohne Erleben und für den Künstler überdies erst dann, wenn er sie wieder in Erlebbarem, in seiner Kunst, realisieren kann: am Ende dieser Phase steht plötzlich, unerbittlich scharf gesehen, das Bild der spanischen Königsfamilie, vor dessen kühner Wahrheit auch Freunde erschrecken, ehe die Königin es klug akzeptiert und integriert. (…) Der "Goya"-Film nimmt in der Filmproduktion der DDR wie der sozialistischen Länder einen besonderen Platz ein, nicht nur wegen seiner geistigen und ästhetischen Qualitäten, sondern aus zwei weiteren Gründen. Er zielt darauf, dem Auseinanderklaffen von Kunstwert und Massenwirkung, das unsere Produktion und unser Programm belastet, entgegenzuwirken durch einen Stoff, der den so oft mit Flachheit und Buntheit erkauften Schauwert in den Dienst eines philosophischen und ästhetischen Anspruchs stellt. Mir scheint, daß hier die technischen Möglichkeiten des großformatigen Films, des modernen Farbmaterials überzeugend genutzt wurden und deren Eignung für Filmkunst bewiesen ist. (…) Autor: Peter Ahrens in "Die Weltbühne", Berlin/DDR, 28.9.1971 --- Kinomuseum Berlin e.V. präsentiert Konrad Wolfs Meisterwerk 40 Jahre nach seiner Weltpremiere noch einmal im DEFA 70mm-Format und mit 6-Kanal Magnetton. Der künstlerisch wertvolle Monumentalfilm läuft am 6.2.2011 um 11.00 Uhr in der "Film Classic-Matinee" in der 'astor Filmlounge' Berlin, Kurfürstendamm 225.© (c) Progress Filmverleih/Kinomuseum Berlin e.V.

-

Das mag für 2011 ja durchaus richtig analysiert sein. Umwälzungen benötigen oft längere Spannen als erwartet, und sowohl das DVD- wie Bluy-ray-Format wurde anfangs nicht als Leitmedium erachtet. Die Ondemand-Portale sind (leider) die Zukunft, und Silberscheiben dürften dann der Vergangenheit angehören. Theaterstätten hatten immer eine Berechtigung, aber diese Spezies ist nicht synonym mit den flächendeckend spielenden Kinosälen, die gleichwohl der Theaterform einst entsprangen, aber heute Supermärkte sind. Verfolgt man die Preispolitik etwas der frühen Blur-ray-Player und Blu-ray-Discs zur jetzigen Angleichung an den zuletzt durch die DVD-Sättung fallenden Gebrauchswert, so werden die Ondemand-Portale dem kaum hinterherhinken. Wie hoch die finanziellen Aufwendungen für Ondemand-Portals sind, weiß ich nicht. Aber in der Flächenwirkung wären ganz andere Amortisationskurven zu erwarten als in der Umstellung der Kinos auf HD-Großprojektion mit Einstieg in die Güterinvestition, die sehr risikoreich sind. Das erklärt dann auch die Schere in der zu erwartenden wirtschafltichen Entwicklung von Filmtheatern/Kinos und andererseits den multimedialen Plattformen. Letztere werden immer attraktiver, selbst für deutlich ältere Jahrgänge. Die zuletzt zu den immer noch loyalsten Filmtheaterbesuchern gehörten und jetzt mit Spielzeug herummachen. Sozusagen in einer properierenden Branche die "regressive Phase" in der kommunikativen Fähigkeit des Menschen, der immer mehr an Monitoren und Displays herumzappt.

-

Rund um die Uhr (aber der Fahrer wäre ich wohl nicht ;-) ) Glaube wohl, dass einige vom Kinomuseum und die Leser dieses Thread sich zur Fahrkolonne aufraffen dürften. Könnte ja schon mal ein Sparschwein besorgen und den ersten Schein hineinwerfen. Hoffentlich noch nicht im kalten Februar/März, denn ein wenig besser könnte das Wetter noch werden... -- Filmtexte - Hommage an 40 Jahre GOYA in DEFA-70 Reflex, 70mm-Veranstaltung am 6.2.2011 um 11.00 Uhr in der Astor Filmlounge Berlin Synopse: Francisco José de Goya y Lucientes, Maler am spanischen Hof Carlos IV, ist ein wohlhabender und angesehener Künstler, dessen Werke die Schlösser und Galerien der reichsten Familien Spaniens zieren. Als Mann des Volkes erlebt er den Widerspruch zwischen Königstreue und Volksverbundenheit sowie die sozialen und wirtschaftlichen Missstände in der spanischen Gesellschaft jedoch zunehmend als persönliche Belastung. Durch einen Freund kommt es zu der Schicksalsbegegnung mit der Sängerin Maria Rosario. Sie prangert in ihren Liedern offen Missstände an. Bald wird sie als Ketzerin vor die Inquisition gezerrt und der Maler als Zuschauer geladen - zur Warnung und Einschüchterung. Noch entkommt Goya der Verfolgung, aber die Inquisitoren sind ihm auf den Fersen. Nach dem Roman Lion Feuchtwangers. Auszug aus: filmportal.de Rezension: (…) In einer bemerkenswert konzentrierten Exposition werde ich über die optische Fülle, den akustischen Reichtum der Straßenszenen, den Glanz des Hofempfangs mitgerissen und von der dramatischen Logik schnell sich entwickelnder Beziehungen und Ereignisse gefangen. Der Maler Goya wird in eine objektiv erzählte Umwelt hineingestellt, ist Teil dieser Welt, gläubig, ehrgeizig, leidenschaftlich, zufrieden und unzufrieden, anständig, aber nicht engagiert, die Welt mit offenen Augen und wachen Sinnen aufnehmend, mehr getrieben als entschieden. Melodramatische Situationen wie der Tausch der geliebten Pepa gegen die Befreiung des liberalen Politikers Jovellanos wechseln mit gestochen zeremoniell komponierten Escorial-Promenaden und der zwischen Leidenschaft und Sentimentalität in der Schwebe gehaltenen ersten Liebesszene mit der Alba; in der Heiterkeit einer Parkszene mit dem König enthüllt sich die Hofnarrenrolle des geschätzten Künstlers, der sich später in seinem Werk revanchieren wird; aber zwischen all dem gibt es plötzlich die erregende Begegnung mit der Volkssängerin Maria Rosario, Verkörperung des elementaren Freiheitswillens des Volkes, die Goya nicht mehr loslassen wird; da wird der Konflikt plötzlich deutlich zwischen der Kritik an seinen glatten Hofportraits und den abstrakten Forderungen des Politikers Jovellanos (...) Es gibt keine Erkenntnis ohne Erleben und für den Künstler überdies erst dann, wenn er sie wieder in Erlebbarem, in seiner Kunst, realisieren kann: am Ende dieser Phase steht plötzlich, unerbittlich scharf gesehen, das Bild der spanischen Königsfamilie, vor dessen kühner Wahrheit auch Freunde erschrecken, ehe die Königin es klug akzeptiert und integriert. (…) Der "Goya"-Film nimmt in der Filmproduktion der DDR wie der sozialistischen Länder einen besonderen Platz ein, nicht nur wegen seiner geistigen und ästhetischen Qualitäten, sondern aus zwei weiteren Gründen. Er zielt darauf, dem Auseinanderklaffen von Kunstwert und Massenwirkung, das unsere Produktion und unser Programm belastet, entgegenzuwirken durch einen Stoff, der den so oft mit Flachheit und Buntheit erkauften Schauwert in den Dienst eines philosophischen und ästhetischen Anspruchs stellt. Mir scheint, daß hier die technischen Möglichkeiten des großformatigen Films, des modernen Farbmaterials überzeugend genutzt wurden und deren Eignung für Filmkunst bewiesen ist. (…) Autor: Peter Ahrens in "Die Weltbühne", Berlin/DDR, 28.9.1971

-

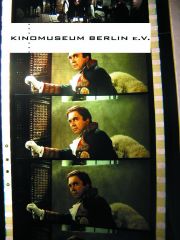

40 Jahre "G o y a" - 70mm-Hommage in der ASTOR FILMLOUNGE Berlin am 6.2.2011, 11.00 Uhr

cinerama erstellte ein Galeriebild in Veranstaltungen

Vom Album 70mm- und Panorama-Shows in Berlin

Synopse: Francisco José de Goya y Lucientes, Maler am spanischen Hof Carlos IV, ist ein wohlhabender und angesehener Künstler, dessen Werke die Schlösser und Galerien der reichsten Familien Spaniens zieren. Als Mann des Volkes erlebt er den Widerspruch zwischen Königstreue und Volksverbundenheit sowie die sozialen und wirtschaftlichen Missstände in der spanischen Gesellschaft jedoch zunehmend als persönliche Belastung. Durch einen Freund kommt es zu der Schicksalsbegegnung mit der Sängerin Maria Rosario. Sie prangert in ihren Liedern offen Missstände an. Bald wird sie als Ketzerin vor die Inquisition gezerrt und der Maler als Zuschauer geladen - zur Warnung und Einschüchterung. Noch entkommt Goya der Verfolgung, aber die Inquisitoren sind ihm auf den Fersen. Nach dem Roman Lion Feuchtwangers. Rezension: (…) In einer bemerkenswert konzentrierten Exposition werde ich über die optische Fülle, den akustischen Reichtum der Straßenszenen, den Glanz des Hofempfangs mitgerissen und von der dramatischen Logik schnell sich entwickelnder Beziehungen und Ereignisse gefangen. Der Maler Goya wird in eine objektiv erzählte Umwelt hineingestellt, ist Teil dieser Welt, gläubig, ehrgeizig, leidenschaftlich, zufrieden und unzufrieden, anständig, aber nicht engagiert, die Welt mit offenen Augen und wachen Sinnen aufnehmend, mehr getrieben als entschieden. Melodramatische Situationen wie der Tausch der geliebten Pepa gegen die Befreiung des liberalen Politikers Jovellanos wechseln mit gestochen zeremoniell komponierten Escorial-Promenaden und der zwischen Leidenschaft und Sentimentalität in der Schwebe gehaltenen ersten Liebesszene mit der Alba; in der Heiterkeit einer Parkszene mit dem König enthüllt sich die Hofnarrenrolle des geschätzten Künstlers, der sich später in seinem Werk revanchieren wird; aber zwischen all dem gibt es plötzlich die erregende Begegnung mit der Volkssängerin Maria Rosario, Verkörperung des elementaren Freiheitswillens des Volkes, die Goya nicht mehr loslassen wird; da wird der Konflikt plötzlich deutlich zwischen der Kritik an seinen glatten Hofportraits und den abstrakten Forderungen des Politikers Jovellanos (...) Es gibt keine Erkenntnis ohne Erleben und für den Künstler überdies erst dann, wenn er sie wieder in Erlebbarem, in seiner Kunst, realisieren kann: am Ende dieser Phase steht plötzlich, unerbittlich scharf gesehen, das Bild der spanischen Königsfamilie, vor dessen kühner Wahrheit auch Freunde erschrecken, ehe die Königin es klug akzeptiert und integriert. (…) Der "Goya"-Film nimmt in der Filmproduktion der DDR wie der sozialistischen Länder einen besonderen Platz ein, nicht nur wegen seiner geistigen und ästhetischen Qualitäten, sondern aus zwei weiteren Gründen. Er zielt darauf, dem Auseinanderklaffen von Kunstwert und Massenwirkung, das unsere Produktion und unser Programm belastet, entgegenzuwirken durch einen Stoff, der den so oft mit Flachheit und Buntheit erkauften Schauwert in den Dienst eines philosophischen und ästhetischen Anspruchs stellt. Mir scheint, daß hier die technischen Möglichkeiten des großformatigen Films, des modernen Farbmaterials überzeugend genutzt wurden und deren Eignung für Filmkunst bewiesen ist. (…) Autor: Peter Ahrens in "Die Weltbühne", Berlin/DDR, 28.9.1971 --- Kinomuseum Berlin e.V. präsentiert Konrad Wolfs Meisterwerk 40 Jahre nach seiner Weltpremiere noch einmal im DEFA 70mm-Format und mit 6-Kanal Magnetton. Der künstlerisch wertvolle Monumentalfilm läuft am 6.2.2011 um 11.00 Uhr in der "Film Classic-Matinee" in der 'astor Filmlounge' Berlin, Kurfürstendamm 225.© (c) Progress-Film, Kinomuseum Berlin e.V.

-

40 Jahre "G o y a" - 70mm-Hommage in der ASTOR FILMLOUNGE Berlin am 6.2.2011, 11.00 Uhr

cinerama erstellte ein Galeriebild in Veranstaltungen

Vom Album 70mm- und Panorama-Shows in Berlin

Synopse: Francisco José de Goya y Lucientes, Maler am spanischen Hof Carlos IV, ist ein wohlhabender und angesehener Künstler, dessen Werke die Schlösser und Galerien der reichsten Familien Spaniens zieren. Als Mann des Volkes erlebt er den Widerspruch zwischen Königstreue und Volksverbundenheit sowie die sozialen und wirtschaftlichen Missstände in der spanischen Gesellschaft jedoch zunehmend als persönliche Belastung. Durch einen Freund kommt es zu der Schicksalsbegegnung mit der Sängerin Maria Rosario. Sie prangert in ihren Liedern offen Missstände an. Bald wird sie als Ketzerin vor die Inquisition gezerrt und der Maler als Zuschauer geladen - zur Warnung und Einschüchterung. Noch entkommt Goya der Verfolgung, aber die Inquisitoren sind ihm auf den Fersen. Nach dem Roman Lion Feuchtwangers. Rezension: (…) In einer bemerkenswert konzentrierten Exposition werde ich über die optische Fülle, den akustischen Reichtum der Straßenszenen, den Glanz des Hofempfangs mitgerissen und von der dramatischen Logik schnell sich entwickelnder Beziehungen und Ereignisse gefangen. Der Maler Goya wird in eine objektiv erzählte Umwelt hineingestellt, ist Teil dieser Welt, gläubig, ehrgeizig, leidenschaftlich, zufrieden und unzufrieden, anständig, aber nicht engagiert, die Welt mit offenen Augen und wachen Sinnen aufnehmend, mehr getrieben als entschieden. Melodramatische Situationen wie der Tausch der geliebten Pepa gegen die Befreiung des liberalen Politikers Jovellanos wechseln mit gestochen zeremoniell komponierten Escorial-Promenaden und der zwischen Leidenschaft und Sentimentalität in der Schwebe gehaltenen ersten Liebesszene mit der Alba; in der Heiterkeit einer Parkszene mit dem König enthüllt sich die Hofnarrenrolle des geschätzten Künstlers, der sich später in seinem Werk revanchieren wird; aber zwischen all dem gibt es plötzlich die erregende Begegnung mit der Volkssängerin Maria Rosario, Verkörperung des elementaren Freiheitswillens des Volkes, die Goya nicht mehr loslassen wird; da wird der Konflikt plötzlich deutlich zwischen der Kritik an seinen glatten Hofportraits und den abstrakten Forderungen des Politikers Jovellanos (...) Es gibt keine Erkenntnis ohne Erleben und für den Künstler überdies erst dann, wenn er sie wieder in Erlebbarem, in seiner Kunst, realisieren kann: am Ende dieser Phase steht plötzlich, unerbittlich scharf gesehen, das Bild der spanischen Königsfamilie, vor dessen kühner Wahrheit auch Freunde erschrecken, ehe die Königin es klug akzeptiert und integriert. (…) Der "Goya"-Film nimmt in der Filmproduktion der DDR wie der sozialistischen Länder einen besonderen Platz ein, nicht nur wegen seiner geistigen und ästhetischen Qualitäten, sondern aus zwei weiteren Gründen. Er zielt darauf, dem Auseinanderklaffen von Kunstwert und Massenwirkung, das unsere Produktion und unser Programm belastet, entgegenzuwirken durch einen Stoff, der den so oft mit Flachheit und Buntheit erkauften Schauwert in den Dienst eines philosophischen und ästhetischen Anspruchs stellt. Mir scheint, daß hier die technischen Möglichkeiten des großformatigen Films, des modernen Farbmaterials überzeugend genutzt wurden und deren Eignung für Filmkunst bewiesen ist. (…) Autor: Peter Ahrens in "Die Weltbühne", Berlin/DDR, 28.9.1971 --- Kinomuseum Berlin e.V. präsentiert Konrad Wolfs Meisterwerk 40 Jahre nach seiner Weltpremiere noch einmal im DEFA 70mm-Format und mit 6-Kanal Magnetton. Der künstlerisch wertvolle Monumentalfilm läuft am 6.2.2011 um 11.00 Uhr in der "Film Classic-Matinee" in der 'astor Filmlounge' Berlin, Kurfürstendamm 225.© (c) Progress-Film, Kinomuseum Berlin e.V.

-

40 Jahre "G o y a" - 70mm-Hommage in der ASTOR FILMLOUNGE Berlin am 6.2.2011, 11.00 Uhr

cinerama erstellte ein Galeriebild in Veranstaltungen

Vom Album 70mm- und Panorama-Shows in Berlin

Synopse: Francisco José de Goya y Lucientes, Maler am spanischen Hof Carlos IV, ist ein wohlhabender und angesehener Künstler, dessen Werke die Schlösser und Galerien der reichsten Familien Spaniens zieren. Als Mann des Volkes erlebt er den Widerspruch zwischen Königstreue und Volksverbundenheit sowie die sozialen und wirtschaftlichen Missstände in der spanischen Gesellschaft jedoch zunehmend als persönliche Belastung. Durch einen Freund kommt es zu der Schicksalsbegegnung mit der Sängerin Maria Rosario. Sie prangert in ihren Liedern offen Missstände an. Bald wird sie als Ketzerin vor die Inquisition gezerrt und der Maler als Zuschauer geladen - zur Warnung und Einschüchterung. Noch entkommt Goya der Verfolgung, aber die Inquisitoren sind ihm auf den Fersen. Nach dem Roman Lion Feuchtwangers. Rezension: (…) In einer bemerkenswert konzentrierten Exposition werde ich über die optische Fülle, den akustischen Reichtum der Straßenszenen, den Glanz des Hofempfangs mitgerissen und von der dramatischen Logik schnell sich entwickelnder Beziehungen und Ereignisse gefangen. Der Maler Goya wird in eine objektiv erzählte Umwelt hineingestellt, ist Teil dieser Welt, gläubig, ehrgeizig, leidenschaftlich, zufrieden und unzufrieden, anständig, aber nicht engagiert, die Welt mit offenen Augen und wachen Sinnen aufnehmend, mehr getrieben als entschieden. Melodramatische Situationen wie der Tausch der geliebten Pepa gegen die Befreiung des liberalen Politikers Jovellanos wechseln mit gestochen zeremoniell komponierten Escorial-Promenaden und der zwischen Leidenschaft und Sentimentalität in der Schwebe gehaltenen ersten Liebesszene mit der Alba; in der Heiterkeit einer Parkszene mit dem König enthüllt sich die Hofnarrenrolle des geschätzten Künstlers, der sich später in seinem Werk revanchieren wird; aber zwischen all dem gibt es plötzlich die erregende Begegnung mit der Volkssängerin Maria Rosario, Verkörperung des elementaren Freiheitswillens des Volkes, die Goya nicht mehr loslassen wird; da wird der Konflikt plötzlich deutlich zwischen der Kritik an seinen glatten Hofportraits und den abstrakten Forderungen des Politikers Jovellanos (...) Es gibt keine Erkenntnis ohne Erleben und für den Künstler überdies erst dann, wenn er sie wieder in Erlebbarem, in seiner Kunst, realisieren kann: am Ende dieser Phase steht plötzlich, unerbittlich scharf gesehen, das Bild der spanischen Königsfamilie, vor dessen kühner Wahrheit auch Freunde erschrecken, ehe die Königin es klug akzeptiert und integriert. (…) Der "Goya"-Film nimmt in der Filmproduktion der DDR wie der sozialistischen Länder einen besonderen Platz ein, nicht nur wegen seiner geistigen und ästhetischen Qualitäten, sondern aus zwei weiteren Gründen. Er zielt darauf, dem Auseinanderklaffen von Kunstwert und Massenwirkung, das unsere Produktion und unser Programm belastet, entgegenzuwirken durch einen Stoff, der den so oft mit Flachheit und Buntheit erkauften Schauwert in den Dienst eines philosophischen und ästhetischen Anspruchs stellt. Mir scheint, daß hier die technischen Möglichkeiten des großformatigen Films, des modernen Farbmaterials überzeugend genutzt wurden und deren Eignung für Filmkunst bewiesen ist. (…) Autor: Peter Ahrens in "Die Weltbühne", Berlin/DDR, 28.9.1971 --- Kinomuseum Berlin e.V. präsentiert Konrad Wolfs Meisterwerk 40 Jahre nach seiner Weltpremiere noch einmal im DEFA 70mm-Format und mit 6-Kanal Magnetton. Der künstlerisch wertvolle Monumentalfilm läuft am 6.2.2011 um 11.00 Uhr in der "Film Classic-Matinee" in der 'astor Filmlounge' Berlin, Kurfürstendamm 225.© (c) Progress-Film, Kinomuseum Berlin e.V.

-

40 Jahre "G o y a" - 70mm-Hommage in der ASTOR FILMLOUNGE Berlin am 6.2.2011, 11.00 Uhr

cinerama erstellte ein Galeriebild in Veranstaltungen

Vom Album 70mm- und Panorama-Shows in Berlin

Synopse: Francisco José de Goya y Lucientes, Maler am spanischen Hof Carlos IV, ist ein wohlhabender und angesehener Künstler, dessen Werke die Schlösser und Galerien der reichsten Familien Spaniens zieren. Als Mann des Volkes erlebt er den Widerspruch zwischen Königstreue und Volksverbundenheit sowie die sozialen und wirtschaftlichen Missstände in der spanischen Gesellschaft jedoch zunehmend als persönliche Belastung. Durch einen Freund kommt es zu der Schicksalsbegegnung mit der Sängerin Maria Rosario. Sie prangert in ihren Liedern offen Missstände an. Bald wird sie als Ketzerin vor die Inquisition gezerrt und der Maler als Zuschauer geladen - zur Warnung und Einschüchterung. Noch entkommt Goya der Verfolgung, aber die Inquisitoren sind ihm auf den Fersen. Nach dem Roman Lion Feuchtwangers. Rezension: (…) In einer bemerkenswert konzentrierten Exposition werde ich über die optische Fülle, den akustischen Reichtum der Straßenszenen, den Glanz des Hofempfangs mitgerissen und von der dramatischen Logik schnell sich entwickelnder Beziehungen und Ereignisse gefangen. Der Maler Goya wird in eine objektiv erzählte Umwelt hineingestellt, ist Teil dieser Welt, gläubig, ehrgeizig, leidenschaftlich, zufrieden und unzufrieden, anständig, aber nicht engagiert, die Welt mit offenen Augen und wachen Sinnen aufnehmend, mehr getrieben als entschieden. Melodramatische Situationen wie der Tausch der geliebten Pepa gegen die Befreiung des liberalen Politikers Jovellanos wechseln mit gestochen zeremoniell komponierten Escorial-Promenaden und der zwischen Leidenschaft und Sentimentalität in der Schwebe gehaltenen ersten Liebesszene mit der Alba; in der Heiterkeit einer Parkszene mit dem König enthüllt sich die Hofnarrenrolle des geschätzten Künstlers, der sich später in seinem Werk revanchieren wird; aber zwischen all dem gibt es plötzlich die erregende Begegnung mit der Volkssängerin Maria Rosario, Verkörperung des elementaren Freiheitswillens des Volkes, die Goya nicht mehr loslassen wird; da wird der Konflikt plötzlich deutlich zwischen der Kritik an seinen glatten Hofportraits und den abstrakten Forderungen des Politikers Jovellanos (...) Es gibt keine Erkenntnis ohne Erleben und für den Künstler überdies erst dann, wenn er sie wieder in Erlebbarem, in seiner Kunst, realisieren kann: am Ende dieser Phase steht plötzlich, unerbittlich scharf gesehen, das Bild der spanischen Königsfamilie, vor dessen kühner Wahrheit auch Freunde erschrecken, ehe die Königin es klug akzeptiert und integriert. (…) Der "Goya"-Film nimmt in der Filmproduktion der DDR wie der sozialistischen Länder einen besonderen Platz ein, nicht nur wegen seiner geistigen und ästhetischen Qualitäten, sondern aus zwei weiteren Gründen. Er zielt darauf, dem Auseinanderklaffen von Kunstwert und Massenwirkung, das unsere Produktion und unser Programm belastet, entgegenzuwirken durch einen Stoff, der den so oft mit Flachheit und Buntheit erkauften Schauwert in den Dienst eines philosophischen und ästhetischen Anspruchs stellt. Mir scheint, daß hier die technischen Möglichkeiten des großformatigen Films, des modernen Farbmaterials überzeugend genutzt wurden und deren Eignung für Filmkunst bewiesen ist. (…) Autor: Peter Ahrens in "Die Weltbühne", Berlin/DDR, 28.9.1971 --- Kinomuseum Berlin e.V. präsentiert Konrad Wolfs Meisterwerk 40 Jahre nach seiner Weltpremiere noch einmal im DEFA 70mm-Format und mit 6-Kanal Magnetton. Der künstlerisch wertvolle Monumentalfilm läuft am 6.2.2011 um 11.00 Uhr in der "Film Classic-Matinee" in der 'astor Filmlounge' Berlin, Kurfürstendamm 225.© (c) Progress-Film, Kinomuseum Berlin e.V.

-

40 Jahre "G o y a" - 70mm-Hommage in der ASTOR FILMLOUNGE Berlin am 6.2.2011, 11.00 Uhr

cinerama erstellte ein Galeriebild in Veranstaltungen

Vom Album 70mm- und Panorama-Shows in Berlin

Synopse: Francisco José de Goya y Lucientes, Maler am spanischen Hof Carlos IV, ist ein wohlhabender und angesehener Künstler, dessen Werke die Schlösser und Galerien der reichsten Familien Spaniens zieren. Als Mann des Volkes erlebt er den Widerspruch zwischen Königstreue und Volksverbundenheit sowie die sozialen und wirtschaftlichen Missstände in der spanischen Gesellschaft jedoch zunehmend als persönliche Belastung. Durch einen Freund kommt es zu der Schicksalsbegegnung mit der Sängerin Maria Rosario. Sie prangert in ihren Liedern offen Missstände an. Bald wird sie als Ketzerin vor die Inquisition gezerrt und der Maler als Zuschauer geladen - zur Warnung und Einschüchterung. Noch entkommt Goya der Verfolgung, aber die Inquisitoren sind ihm auf den Fersen. Nach dem Roman Lion Feuchtwangers. Rezension: (…) In einer bemerkenswert konzentrierten Exposition werde ich über die optische Fülle, den akustischen Reichtum der Straßenszenen, den Glanz des Hofempfangs mitgerissen und von der dramatischen Logik schnell sich entwickelnder Beziehungen und Ereignisse gefangen. Der Maler Goya wird in eine objektiv erzählte Umwelt hineingestellt, ist Teil dieser Welt, gläubig, ehrgeizig, leidenschaftlich, zufrieden und unzufrieden, anständig, aber nicht engagiert, die Welt mit offenen Augen und wachen Sinnen aufnehmend, mehr getrieben als entschieden. Melodramatische Situationen wie der Tausch der geliebten Pepa gegen die Befreiung des liberalen Politikers Jovellanos wechseln mit gestochen zeremoniell komponierten Escorial-Promenaden und der zwischen Leidenschaft und Sentimentalität in der Schwebe gehaltenen ersten Liebesszene mit der Alba; in der Heiterkeit einer Parkszene mit dem König enthüllt sich die Hofnarrenrolle des geschätzten Künstlers, der sich später in seinem Werk revanchieren wird; aber zwischen all dem gibt es plötzlich die erregende Begegnung mit der Volkssängerin Maria Rosario, Verkörperung des elementaren Freiheitswillens des Volkes, die Goya nicht mehr loslassen wird; da wird der Konflikt plötzlich deutlich zwischen der Kritik an seinen glatten Hofportraits und den abstrakten Forderungen des Politikers Jovellanos (...) Es gibt keine Erkenntnis ohne Erleben und für den Künstler überdies erst dann, wenn er sie wieder in Erlebbarem, in seiner Kunst, realisieren kann: am Ende dieser Phase steht plötzlich, unerbittlich scharf gesehen, das Bild der spanischen Königsfamilie, vor dessen kühner Wahrheit auch Freunde erschrecken, ehe die Königin es klug akzeptiert und integriert. (…) Der "Goya"-Film nimmt in der Filmproduktion der DDR wie der sozialistischen Länder einen besonderen Platz ein, nicht nur wegen seiner geistigen und ästhetischen Qualitäten, sondern aus zwei weiteren Gründen. Er zielt darauf, dem Auseinanderklaffen von Kunstwert und Massenwirkung, das unsere Produktion und unser Programm belastet, entgegenzuwirken durch einen Stoff, der den so oft mit Flachheit und Buntheit erkauften Schauwert in den Dienst eines philosophischen und ästhetischen Anspruchs stellt. Mir scheint, daß hier die technischen Möglichkeiten des großformatigen Films, des modernen Farbmaterials überzeugend genutzt wurden und deren Eignung für Filmkunst bewiesen ist. (…) Autor: Peter Ahrens in "Die Weltbühne", Berlin/DDR, 28.9.1971 --- Kinomuseum Berlin e.V. präsentiert Konrad Wolfs Meisterwerk 40 Jahre nach seiner Weltpremiere noch einmal im DEFA 70mm-Format und mit 6-Kanal Magnetton. Der künstlerisch wertvolle Monumentalfilm läuft am 6.2.2011 um 11.00 Uhr in der "Film Classic-Matinee" in der 'astor Filmlounge' Berlin, Kurfürstendamm 225.© (c) Progress-Film, Kinomuseum Berlin e.V.

-

40 Jahre "G o y a" - 70mm-Hommage in der ASTOR FILMLOUNGE Berlin am 6.2.2011, 11.00 Uhr

cinerama erstellte ein Galeriebild in Veranstaltungen

Vom Album 70mm- und Panorama-Shows in Berlin

Synopse: Francisco José de Goya y Lucientes, Maler am spanischen Hof Carlos IV, ist ein wohlhabender und angesehener Künstler, dessen Werke die Schlösser und Galerien der reichsten Familien Spaniens zieren. Als Mann des Volkes erlebt er den Widerspruch zwischen Königstreue und Volksverbundenheit sowie die sozialen und wirtschaftlichen Missstände in der spanischen Gesellschaft jedoch zunehmend als persönliche Belastung. Durch einen Freund kommt es zu der Schicksalsbegegnung mit der Sängerin Maria Rosario. Sie prangert in ihren Liedern offen Missstände an. Bald wird sie als Ketzerin vor die Inquisition gezerrt und der Maler als Zuschauer geladen - zur Warnung und Einschüchterung. Noch entkommt Goya der Verfolgung, aber die Inquisitoren sind ihm auf den Fersen. Nach dem Roman Lion Feuchtwangers. Rezension: (…) In einer bemerkenswert konzentrierten Exposition werde ich über die optische Fülle, den akustischen Reichtum der Straßenszenen, den Glanz des Hofempfangs mitgerissen und von der dramatischen Logik schnell sich entwickelnder Beziehungen und Ereignisse gefangen. Der Maler Goya wird in eine objektiv erzählte Umwelt hineingestellt, ist Teil dieser Welt, gläubig, ehrgeizig, leidenschaftlich, zufrieden und unzufrieden, anständig, aber nicht engagiert, die Welt mit offenen Augen und wachen Sinnen aufnehmend, mehr getrieben als entschieden. Melodramatische Situationen wie der Tausch der geliebten Pepa gegen die Befreiung des liberalen Politikers Jovellanos wechseln mit gestochen zeremoniell komponierten Escorial-Promenaden und der zwischen Leidenschaft und Sentimentalität in der Schwebe gehaltenen ersten Liebesszene mit der Alba; in der Heiterkeit einer Parkszene mit dem König enthüllt sich die Hofnarrenrolle des geschätzten Künstlers, der sich später in seinem Werk revanchieren wird; aber zwischen all dem gibt es plötzlich die erregende Begegnung mit der Volkssängerin Maria Rosario, Verkörperung des elementaren Freiheitswillens des Volkes, die Goya nicht mehr loslassen wird; da wird der Konflikt plötzlich deutlich zwischen der Kritik an seinen glatten Hofportraits und den abstrakten Forderungen des Politikers Jovellanos (...) Es gibt keine Erkenntnis ohne Erleben und für den Künstler überdies erst dann, wenn er sie wieder in Erlebbarem, in seiner Kunst, realisieren kann: am Ende dieser Phase steht plötzlich, unerbittlich scharf gesehen, das Bild der spanischen Königsfamilie, vor dessen kühner Wahrheit auch Freunde erschrecken, ehe die Königin es klug akzeptiert und integriert. (…) Der "Goya"-Film nimmt in der Filmproduktion der DDR wie der sozialistischen Länder einen besonderen Platz ein, nicht nur wegen seiner geistigen und ästhetischen Qualitäten, sondern aus zwei weiteren Gründen. Er zielt darauf, dem Auseinanderklaffen von Kunstwert und Massenwirkung, das unsere Produktion und unser Programm belastet, entgegenzuwirken durch einen Stoff, der den so oft mit Flachheit und Buntheit erkauften Schauwert in den Dienst eines philosophischen und ästhetischen Anspruchs stellt. Mir scheint, daß hier die technischen Möglichkeiten des großformatigen Films, des modernen Farbmaterials überzeugend genutzt wurden und deren Eignung für Filmkunst bewiesen ist. (…) Autor: Peter Ahrens in "Die Weltbühne", Berlin/DDR, 28.9.1971 --- Kinomuseum Berlin e.V. präsentiert Konrad Wolfs Meisterwerk 40 Jahre nach seiner Weltpremiere noch einmal im DEFA 70mm-Format und mit 6-Kanal Magnetton. Der künstlerisch wertvolle Monumentalfilm läuft am 6.2.2011 um 11.00 Uhr in der "Film Classic-Matinee" in der 'astor Filmlounge' Berlin, Kurfürstendamm 225.© (c) Progress-Film, Kinomuseum Berlin e.V.

-

In der Tendenz sind die Aussichten düster, und der Trend zur Digitalisierung/Medialisierung auf verschiedensten Plattformen dürfte m.E. langfristig für das Filmtheatergewerbe von Schaden sein. Schön wäre es ja, wenn sich der Wind doch noch drehen sollte... Hier zu eine aktuelle Meldung: Warner will mehr Geld von Netflix und forciert Premium-VoD Im Gegenzug bestätigte der Time-Warner-Chef seinen aggressiven Expansionsdrang hinsichtlich digitaler Vertriebsformen. So werde die neue Auswertungsform Premium-VoD, die bei Warner einen VoD-Release 60 Tage nach Kinostart vorsehe, im Laufe des zweiten Quartals starten. Bewkes äußerte sich nicht zur geplanten Preisstruktur - eine Premium-VoD-Ausleihe dürfte Marktbeobachtern zufolge allerdings mindestens 30 Dollar kosten. Disney startete kürzlich einen Testballon in Portugal - hier lag der Preis bei 24,99 Euro. Aus: http://www.mediabiz.de/film/news/warner-will-mehr-geld-von-netflix-und-forciert-premium-vod/300946?Nnr=300946&Biz=cinebiz&Premium=N&NL=FID&uid=m19265&ausg=20110203&lpos=Main_4