-

Gesamte Inhalte

7.772 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

200

Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker

-

Das kleine Schwarze aus Berlin: Siemens & Halske 8 R(ewind)

Film-Mechaniker erstellte Thema in Schmalfilm

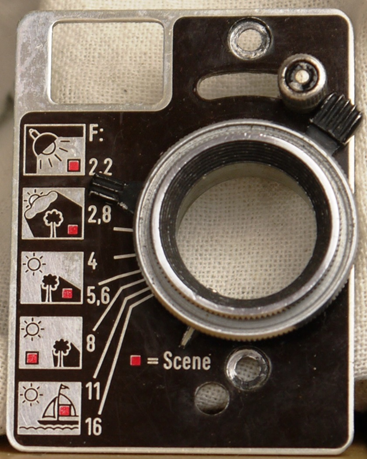

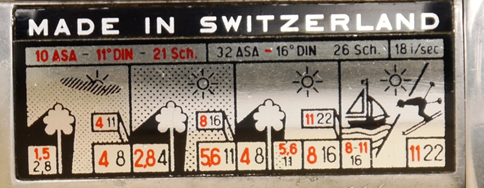

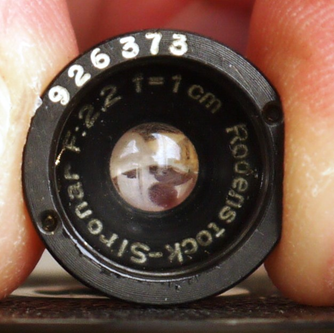

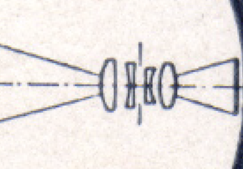

Außen Es steht bloß Siemens drauf. Daneben prangt das Logo von Siemens & Halske. Da steht auch Made in Germany und Importé d’Allemagne. Vorne haben wir ein Eloxblech mit Symbolen für die Beleuchtung der Szene, auf Englisch mit Scene und je einem roten Quadrat bezeichnet. Englisch, 1939? Ein Vorstand von Siemens & Halske war Mitglied der Deutsch-Englischen Gesellschaft, Bendlerstraße 30, Berlin. Das war aber nicht der wirkliche Hintergrund. Die Kino-Kamera 8 R, R wie Rückwicklung, ist amerikanischer Herkunft wie fast alles andere auch. Hier zeige ich die Belichtungssymbol-Plakette einer Paillard-Bolex B 8: Ist es nicht augenfällig, wie ähnlich die Grafiken einander sind? Dabei ist die Siemens vor, die Paillard nach dem Krieg auf den Markt gekommen, es liegen 14 Jahre dazwischen. Der Neupreis war laut Anleitung von 1939 186 Reichsmark, nach einer Veröffentlichung der Bundesbank müssen wir per Anfang 2018 den Faktor 4,2 gegenüber der damaligen Reichsmark nehmen. Das wären also € 781,20. Das Schönste an der 8 R ist ihre äußere Form, das Abgeschlossene. Mitglied uhuplus hier im Forum spricht von Handschmeichlerin. Innen Das Federwerk läuft gut 40 Sekunden lang mit Tempo 16. Wenn man die Feder ganz anzieht, kann man 50 Sekunden herausquetschen. Wie die größeren Schwestern hat auch dieses kleine Stück eine Sperrklinke, und zwar in Position +4. Der die Klinke bewegende Greifer setzt +6 ab. Die Andrückplatte ist aus Kunststoff, sie wird beim Entriegeln des Kameradeckels ein wenig zurückgezogen. Kunststoff ist das falsche Material im Filmkanal, weil es sich und den Film unter der Reibung statisch auflädt. Daß sie ganz weggenommen werden kann, erhebt das schwarze Kästlein über viele andere, denn mit einem Zubehör, das ein Prisma oder einen Spiegel enthält, wird vergrößerte Sicht einer Mattscheibe am Bildfenster möglich. Der Einblick geschieht von oben für haargenaue Einstellung für Nah- und Makroaufnahmen mit Vorsatzlinsen. Im Vergleich mit anderen Doppel-8-Film-Kameras selbst ihrer Zeit bietet die Siemens 8 R in Hinsicht auf Objektive wenig, man hat keine Möglichkeit, die Grundoptik zu wechseln. Mit Vorsätzen wird die Brennweite verdoppelt oder halbiert. Puncto Bildfrequenz bleibt man auf 16 stehen, Einzelbildaufnahme ist jedoch möglich. Die Rückwicklung des Films, technisch mit geringem Aufwand bewerkstelligt, macht das Gerät nach meiner Meinung nur wenig attraktiver. Sie ist dafür sehr servicefreundlich. Jedermann kann die vier Schrauben auf der rechten Seite lösen und den Gehäusedeckel abnehmen. Man kann mit einer Spritzen- oder auch mit einer Haarnadel jeweils einen Tropfen Öl an die entscheidenden Stellen bringen. Beim Verschließen muß man darauf achten, daß der Skalenschieber der Filmvorratsanzeige in der Nut des Deckels steht, sonst klemmt man ihn ein. Dem geübten Service-Techniker fallen sogleich die klare, einfache Konstruktion mit großzügig gefaßten Baugruppen auf. Der Regler besteht aus wenigen Teilen, die rasch gereinigt sind. Die Bremsfläche im Aludruck-gußstück ist zuweilen nicht so gut gearbeitet. Bei dem zweiarmigen Regler fällt das zum Glück weniger ins Gewicht als bei drei Fliehkörpern. Zuinnerst, will heißen, bei den Steuerorganen von Greifer und Verschluß, treffe ich auf Kurvenscheiben aus Aluminium. Das Gleichdick des Greifers zeigt an der Stelle, wo die größte Belastung auftritt, gegenüber Zugbeginn des Films, Verschleiß. Der hätte nicht eintreten müssen, wäre die Mechanik immer geschmiert gewesen. Aluminium trägt stets eine dünne Oxidschicht an der Oberfläche und die ist recht hart. Doch sie ist nur einen bis zwei Hundertstel stark. Das Partnerwerkstück, der Greiferrahmen, besteht aus Stahl. Wenn dort der Schmierfilm auftrocknet und ein Mal größere Luftfeuchte ansetzt, dann wirkt Eisenoxid auf Aluminiumoxid, Rost auf Korund. Zusammen bilden die Stoffe das beste Schleifmittel und leidtragend ist das schneller laufende Element, die Kurvenscheibe. Ein Schmierfilzchen und ein Ölloch hätten einen großen Unterschied ausgemacht. Das Werk ist in der Literatur1 dargestellt, mir bleibt nur zu kommentieren, daß der Preis für seine extreme Einfachheit der ist, die Feder im Lauf nicht nachspannen zu können. Sechs Zahnräder! Die 8 R ist, wie mit dem Prospekt2 unmißverständlich zum Ausdruck kommt, eine Mama-Kamera. Papa macht dann die netten Überblendungen. Vorne Das Objektiv trägt die Bezeichnung Rodenstock-Sironar. Das ist merkwürdig, ich meine würdig, bemerkt zu werden. Das Ronar ist ein Vierlinser. Sironar ist wohl aus Siemens und Ronar zusammen-gezogen worden. Beim Öffnungsverhältnis von 1 zu 2,2 handelt es sich vermutlich immer noch um einen Vierlinser, möglicher-weise etwas Symmetrisches. Tatsächlich ist es ein Dialyt ähnlich dem Goerz-Celor. Ronar lehnt sich an Rotar an, ein mit dem Celor verwandtes Goerz-Objektiv, das auf Gotar umbenannt worden war. Dieses PNNP-Objektiv verzeichnet leicht kissenförmig und ändert den Bildcharakter stark beim Abblenden. Hier ein Linsenschema aus der Anleitung, herzlichen Dank dafür, Olaf Carls! Das Sironar hat eine gut gemachte Irisblende mit gerundeten Lamellen, wodurch die Öffnung stets eine Annäherung an den Kreis ist, ganz anders als bei den Blenden der Meopta-Openar. Deshalb wirken unscharfe Spitzlichter runder, weicher. Die beste Leistung dieses Sironar liegt bei f/8. Man verwechsle es nicht mit den Rodenstock-Nachkrieg-Sironar für Fachkameras, diese bauen auf dem sechslinsigen Plasmat auf. Der Longar-Televorsatz ist von Schneider, Kreuznach, auch englisch beschriftet: Distance Object 8 m . . . ∞. Er wird nur aufgesteckt, für mich dadurch etwas gefährdet. Im Schacht-sucher läßt sich eine Blechmaske einschwenken, die den entsprechenden Bildausschnitt erzeugt. Der Weitwinkelvorsatz wird Cortar genannt, die Kamera erhält zusätzlich eine Negativlinse im Sucher. Fürs Ansetzen eines Drahtauslösers gibt es das Fotoapparate-Kegelgewinde A mit 1/50 Zoll Steigung und 28 Grad Kegelwinkel nach DIN 19004. Hinten Auch bei dieser Kamera gibt es den verläßlichen Federrastschieber, der die Filmkammer verriegelt. Die Filmvorratsanzeige ist nicht als um eine Achse schwenkender Fühlhebel gestaltet, vielmehr reitet eine kleine Kunststoffrolle am Ausleger eines Blechschiebers auf dem Filmrücken, angezogen von einer Wendelfeder. Man achte darauf, wo das Röllchen aufliegt, es sollte außerhalb der Bildfläche laufen. Der Schieber hat mehr Spiel als ein Schwenkhebel, bei zwei Exemplaren mußte ich den Ausleger richten. Man hat Anzeige in Metern und Fuß, auf Grund der linearen Übertragung eng skaliert: 7,5-5-3-1-0 und 25-16-10-3-0. Normal-8-Film hat ja 80 Bilder auf einen Fuß, bei Tempo 16 genau fünf Sekunden. Die Skala in Fuß kann daher mit 125, 80, 50 und 15 Sekunden gelesen werden. Alles in allem Das kleine schwarze Kästchen wiegt nicht schwer. Es leistet guten Bildstand. Man beschaue sich das Objektiv genau, bevor man sich so eine Kamera zulegt. Oft ist die Frontlinse zerkratzt. Wenn die Linse in Ordnung ist, darf man heute 100 Euro zahlen. Eine Generalüberholung dauert rund drei Stunden, etwa 240 Euro. Es ist gut möglich, daß man eine 8 R in Händen hält, die von zur Arbeit gezwungenen Frauen und Männern gemacht worden ist. Dem Namen Siemens haftet eine Schuld an, die auch damalige Lohnzahlungen nicht gut machen. Nach zwei unfreien Arbeitsverhältnissen, eines ohne Lohn, bin ich mit dem Thema vertraut und sensibilisiert. Immerhin geht es um ein filmtechnisches Gerät, das noch viele Jahre benutzt werden kann. Was heute von der Industrie ausgestoßen wird, soll gar nicht älter als zwei Jahre werden. 1 Die wissenschaftliche und angewandte Photographie. Dritter Band, die kinematographische Kamera. Kurz Michel, Hg., Springerverlag, Wien, 1955; Seiten 148 und 224 2 http://www.olafs-16mm-kino.de/Anleitungen/Siemens Prospekt Kamera 8R V1.pdf- 3 Antworten

-

- 1

-

-

- caméra cinéma double-huit

- 1939

- (und 5 weitere)

-

Hähä, habe ich das nicht gef. eingeschädelt?

-

Ich habe nichts anderes erwartet. Die wären ja blöd, wenn sie das Material nicht in möglichst viele Kameras zu bringen wüßten. 16 mm ist zu verlockend, ich erinnere daran, daß es Kameras mit 1200-Fuß-Magazinen gibt (Bach Auricon, Mitchell, ARRI) neben einer stattlichen Zahl solcher, die 400 Fuß packen. Unperforiertes an dezidierte Konfektionierer abzugeben, drängt sich geradezu auf, zumal Kodak und Wittner schon miteinander bekannt sind. Kodak erspart sich die Materialschlacht von 2 × 8 und DS-8 (Spülchen, Döslein, Beipackzetteln, Schachteln, Papierumband, Klebeband, Etiketten). Die 9½er wollen auch bedient werden.

-

Sicher. Winzig, winziger, am winzigsten Positiv, Komparativ, Superlativ Kodak, Foma Bohemia, Film Ferrania

-

? Wie kann so etwas nur passieren?! ?

-

Beides. Unterbrechen mit Wasser genügt aber. Sehr wirksam sind zwei kurze hintereinanderfolgende Bäder, je etwa 15 Sekunden mit Bewegung. Im ersten Wasser werden die Entwicklerreste in der Schicht um etwa den Faktor 60 verdünnt, im zweiten Wasser noch ein Mal, was bei den meisten Rezepten zu nur noch rund 10 Milligramm Entwicklersubstanz pro Liter führt. Die reagiert gleichzeitig ab. Die Säure im Bleichbad gibt diesem Rest dann den Rest. HIlfreich ist, das Bleichbad vor der Anwendung aufzurühren. Nach dem Gebrauch filtrieren und luftdicht aufbewahren. Zwischen Bleichbad und Klärbad darf man auch kurz wässern, um die Säure zu verdünnen, die das Natriumsulfit zersetzt (im Falle einer Mineralsäure wie Schwefelsäure).

-

Gut gemacht! Später findest du vielleicht ein Mal ein kurzbrennweitiges Objektiv, das paßt.

-

Weniger bekannte und billige Doppel-8-Kameras

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Rexer-Kameras und -Objektive. Rexer Optical Co., Ltd., Japan, 1952; Elektromotor, Zellen im Handgriff- 27 Antworten

-

- filmkameras

- double-eight film

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

Weniger bekannte und billige Doppel-8-Kameras

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Bei ORWO PF 2 kann man von 8 bis 10 ISO ausgehen. Überbelichtung bewirkt Überstrahlen der Spitzlichter, Lichthöfe. ORWO P(ositiv-) F(ilm) 2, V(ersion) 3, hat einen Lichthofschutz-Unterguß wie Fomapan R oder Agfa-Scala, wirklich aufnahmetauglich.- 27 Antworten

-

- filmkameras

- double-eight film

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

Weniger bekannte und billige Doppel-8-Kameras

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Ganz richtig verstanden Friedemann spricht den Unterschied unter den Filmträgern an. Es gibt farblose und in der Masse gefärbte, grau, blaugrau. Dies ist die kostengünstigste Methode zur Unterdrückung von Lichthöfen. Filme, die man projizieren will, sollten eine farblose Unterlage haben. Man glaubt es mir meistens nicht, wenn ich es darlege, doch hinter einem Grauträger verschwinden die zarten Abstufungen der hellsten Grauwerte bis ins Weiße. Bei einem Negativ auf Grauträger spielt das keine Rolle, denn mit längerer Belichtung beim Abziehen eines Positivs kann man die Grauwertunterschiede herausholen. Im Grunde genommen bekommt man den Tonwertumfang (Dynamik) eines guten Negatives nur mit einem gut deckenden Positiv auf die Bildwand. Auf Fotopapier fehlt etwa ein Drittel bis die Hälfte der Einzelheiten. Zur Zeit ist Fomapan R der einzige verbliebene echte Umkehrfilm mit farblosem Träger. Es gibt ihn zum Glück in 35, 16, Doppelacht und DS-8. Einzelne Enthusiasten schnitzen sich 9½ aus 16 zurecht.- 27 Antworten

-

- filmkameras

- double-eight film

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

Weniger bekannte und billige Doppel-8-Kameras

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Herrje, ANDEC vergessen! Stimmt. Negativfilme, also auch Positivmaterialien, haben nicht die Menge Silbersalze wie Umkehrmaterialien. Bei einfacher Entwicklung kommen Aufnahmefilme auf Höchstdichten von log 2 bis log 2,5. Das genügt, sie sollen ja auch weicher und stärker differenziert reagieren. Schwarzweißpositive decken bis etwa log 3 oder darüber, Tonaufnahmefilme bis log 4 und log 5! Wenn man ein Negativbild aus so einer feinkörnigen Schicht herauslöst, bleibt zu wenig Silbersalz für die Schatten (die im vorherigen Negativ ja licht waren). Ist das verständlich?- 27 Antworten

-

- filmkameras

- double-eight film

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

Weniger bekannte und billige Doppel-8-Kameras

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Als Positivfilm wird Kopiermaterial bezeichnet, dasjenige Filmmaterial, das projiziert wird. Es gibt Schwarzweiß- und Farbenpositive. Die Filme werden mit einem Entwicklungsbad behandelt. Wo sie belichtet worden sind, kommt Schwärzung bzw. Farbstoff hervor. Es entsteht ein Negativbild wie bei einem dafür vorgesehenen Aufnahmefilm. Schwarzweiß-Positivfilme sind nicht erweitert sensibilisiert, d. h. sie haben bloß die natürliche Empfindlichkeit von Silbersalzen auf kurzwelliges Licht: Ultraviolett, Violett, Blau. Aufnahmefilme, so genannte Negativmaterialien, sind meistens orthochromatisch sensibilisiert, sie reagieren mit ähnlich starker Schwärzung unter Grün bis Gelb wie Blau. Panchromatische Filme sind bis ins Rote hinein empfindlich gemacht. Hyperpanchromatische gehen noch weiter ins Langwellige und werden auch als Infrarotfilme angesprochen. Man kann Positivfilme umkehrentwickeln, hat dabei aber weniger Dichte in den Schatten. Sinnvoller ist es, die feinkörnige Schicht auszunutzen, und zwar unter Bedingungen, die dem Inhalt gerecht werden. Weil die Grauwerte nicht den Helligkeiten der Farben entsprechen, sollte man Gelb, Orange und Rot im Bild vermeiden, es sei denn, dies spiele keine Rolle. Landschaften mit blauem Himmel und grüner Vegetation werden brauchbar wiedergegeben. Es gibt auch Hochkontrast-Schwarzweißfilme, die nicht sensibilisiert sind (nicht in Doppel-8). Die größte Auswahl an Materialien hat man in 35 mm. Tonaufnahmefilme sind Hochkontrastmaterialien, die kann man auch in 16 haben. Mikrofilme reagieren knochenhart auf gewöhnliche Entwicklerbäder, die müssen auch erst perforiert werden. Farbenpositiv gibt es nur noch von Kodak. In Amerika hat jemand 16-mm-Farbnegativ zu Doppel-8 perforieren lassen und bietet es an. Schließlich muß ich noch festhalten, daß es keinen Kopierdienst (mehr) gibt für 9½-mm-, Normal-8- und Super-8-Film. Man ist aufs Selbermachen angewiesen.- 27 Antworten

-

- filmkameras

- double-eight film

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

Weniger bekannte und billige Doppel-8-Kameras

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

https://www.kahlfilm.de/content.php?nav=20- 27 Antworten

-

- filmkameras

- double-eight film

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

Weniger bekannte und billige Doppel-8-Kameras

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Ich filme hauptsächlich schwarzweiß, mein Lieblingsmaterial ist Positivfilm. Wer es noch nicht ausprobiert hat, dem empfehle ich, Erfahrungen mit ORWO PF 2 V 3 zu sammeln (16 mm). In Doppel-8 gibt es ORWO PF 2 ohne Lichthofschutz.- 27 Antworten

-

- filmkameras

- double-eight film

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

Weniger bekannte und billige Doppel-8-Kameras

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Nein, es handelt sich um Raubbilder aus dem Internetz, von mir gestohlen. Die Grauzone- 27 Antworten

-

- filmkameras

- double-eight film

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

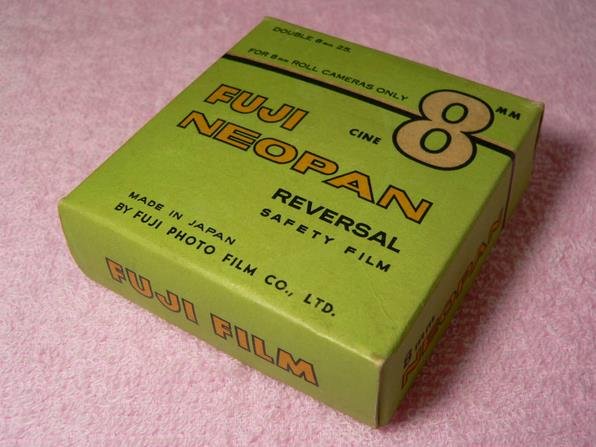

Bekannte und gut dokumentierte Marken sind neben den US-amerikanischen und europäischen Canon, Nikon, Olympus, Sankyo, Sekonic, Minolta, Mamiya, Fujica und Yashica. Es gibt jedoch auch europäische und US-Produkte, die erwähnenswert sind. Japan ist von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg zur ausgelagerten Fabrikationsstätte gemacht worden. Die Geräte enthalten oft originale oder nur leicht veränderte Bauteile früherer einheimischer Produktion, am deutlichsten sichtbar beim Vergleich mit Kameras von Bell & Howell. Um Chinon und andere Gruppen herum war durch die Jahre ein Geflecht von vielen kleinen Unternehmen gewachsen, bei denen oft nur ein Bestandteil hergestellt oder bearbeitet wurde. Dieses Konglomerat lebte bis in die 1980er Jahre weiter mit den Super-8- und Single-8-Apparaten, eng verwebt mit der Kleinelektroindustrie. Verbindungen bestanden von Honeywell mit Elmo, Kodak mit Chinon, Bell & Howell mit der Japan Cine Equipment Manufacturing Co. und ab 1962 mit Canon; daneben von Ampex mit Sony (1958‒1960). Je genauer man hinsieht, um verwickelter erscheinen die Beziehungen. In Japan gab es mit Oriental, Fuji und Konica drei Hersteller von Filmen. Fuji-Neopan wurde von der Oriental Photo Industrial Company, Ltd., Tokyo, fabriziert. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Armor 8, Frankreich, 1954; Blechgehäuse, Federwerk, Meterzähler, 16 B./s, Einzelbildaufnahme, Verschluß angeblich nur einen Zehntel Millimeter vom Film entfernt, D-Mount, Schachtsucher Atlas 8, Atlas Cine Works, Tokyo, Japan, 1957; Federwerk, Aufzugkurbel, D-Mount-Objektiv 13-1.9 Bencini Comet 8, Italien, 1966; Fixfocus-Objektiv, Federwerk, Anlage wie Leicina Bentley Zoom 8, Japan; Federwerk, Selenzelle, Zoomobj.; ähnl. Jelco 8 Auto EE Brumberger E 3 L, Brumberger Camera Co., Brooklyn NY; made in Japan; Federwerk, 12~32 B./s, Beli’halbautom., Filter Chinon Zoom 8, Chinon Facell, Japan; Elektromotor, Leicina-Anlage Cinekon, Japan; Fixfocus 13 f/1.8; Elektromotor, Klappsucher Ciné-Gel Reinette und Super HL 8, Frankreich, 1954; Federwerk, 8-16-24-48 B./s, Einzelbilder Cineland 8 III, Japan; Federwerk, Dreierrevolver 9-13-25 f/1.8, Beli’nachf., UV- und Konv’filter Cineland RZ-33 Reflex EE, Japan, 1960; Zoom-Objektiv 11~33, f/1.8 Cinemax 8, Japan; Filmo-8-Abkömmling, 8~48 B./s, auch mit Zweier- und Dreierrevolver, Selenz. Cinemax 8 III E, Cinemax Co. bei Uriu Seiki Co., Japan; Zoom 12~30 f/1.8, Elektromotor Cronica Zoom Eye-Matic, Japan; Crown Optical Co., Ltd; Federwerk Crouzet ST 8, Frankreich, 1960; Federwerk, Aufzugkurbel, Fixfocusobjektiv, eingeb. Beli., Japan? Crouzet ST 2 automatique, Frankreich; Federwerk, Aufzugkurbel, Fixfocus; ähnlich Yashica E Crown Cronica 8 ET, Japan, 1964; D-Mount-Dreierrevolver Croydon Auto. El. Deluxe 8, PMC Products, Crown Colony of Hong Kong, 1968; Plastikgehäuse, Fixfocus DeJur Electra EF-10, Chromtar 13-1.8; Auto Exposure, Filter Dekko 110, England, 1947; Federwerk, 8~32 B./s, Einzelbilder, D-Mount Dekko 128, England; Federwerk Denhill Zoom 8 SE, Nihon Cine Industry Co., Ltd; Elektromotor, Anlage wie Leicina De Ville 328 Automatic EE, made in Japan; Elektromotor, 4 AA-Zellen, Fernauslöser, 16 B./s, Fixfocus 13 f/1.8, Schachtsucher, Fühlhebel-Filmvorratanzeige; baugleich mit Vernon 18/28 Emdeko Reflex Zoom Automatic EE M 1115, Japan; Federwerk, CdS-Zelle, 11,5~33 f/1.8 Etona Auto Zoom 8, Japan, 1955; Federwerk, Beli’halbautom. Feature Automatic Reflex Zoom, Japan; Federwerk, Fühlhebelanzeige, 16 B./s, Einzelbilder, Obj. f/1.8 Fujita Eight, Japan; Fujita Optical Industries, Ltd. Girault 8, Frankreich, 1955; Federwerk, Schachtsucher, D-Mount-Zweierrevolver Girault Reflex 8, Frankreich, 1962; H & G Cadet, Hong Kong, 1960; Elektromotor Hanimex Synchro-Zoom, Nalcom-Camera, Japan, 1969; El’mot., Beli’autom., Shinkor 9~27, f/1.8 Ianus(Янус) PK 8400, Sowjetunion, 1960; Kombination Kleinbild-Doppel-8-Kamera Ilford-Elmo 8 TL; Japan, 7,5-45 f/1.8 Jelco 8 Automatic EE, Nihon Cine Industry Co., Ltd., Japan; Zoom-Optik Kaydon Trident 8 Zoom EE, Japan; Elektromotor, Anlage wie Leicina Koma-Lux Zoom 8, Japan; Federwerk, Beliautom., Objektiv 12~28 mm Kopil Kobena, Japan; mehrere Modelle Lumicon RZ 337, Japan; Federwerk, Zoom Magnon Zoom 808 EE, Japan; Federwerk, Objektiv f/1.8 Maxius 3 High-Auto; Japan, Elektromotor, Power Zoom Maxius CDS Compact Zoom Mayoral Zoom 8 EE; Japan, Federwerk, Aufzugkurbel Mikado Reflex Zoom, Japan, 1964; Miller Cine 8 und Miller S 8, Gloucester, England, ab 1951; Federwerk, D-Mount Minoltina 8, Minolta, Japan; Rokkor 8~25, f/1.8, 12-16-24 B./s, Beli’autom., Fernausl. Morex, Morex 8 J, Morexa, Frankreich, 1959; 1962 umgestaltet zu Elysée 8 J Muplex 8; Società Mupi, Firenze, Italien, 195?; Elektromotor, Stigmagon 16,6 mm, f/3, Fühlhebelanzeige P-100, Illinois Watch Case Co., USA, 1952; Pacemaker Auto 8, Auto Zoom 8 EE, Nihon Cine Ind., Japan; Zoom 10~20 mm, Elektromotor, 3 AA-Zellen Perfex, Candid Camera Corp. of Am., Chicago, 1941; Federwerk, 8 bis 32 B./s, 3errevolver, Kodak-Mag. Petri 8, Kuribayashi Camera Industry, Inc., Tokyo, Japan, 1962; El’motor, Fixfocus 13-1.8, Konv’filter Petri Power Zoom, Japan, 1964; Elektromotor, Objektiv 9~28 f/1.8, CdS-Zelle, 4 AA-Zellen im Handgriff Prinz Cavalier, Mfd. in USA?, „sold only by Dixons“; Federwerk, Aufzugkurbel, Dreierrevolver Revue 85 E Auto Zoom, made in Japan (Crown?); 12~48 B./s, 8,5~42,5 f/1.6, Rückwicklung Rexina 8, baugleich mit Fujita 8 Ricoh Ricohmite 88 E, Japan Ricoh Auto Zoomstar, Japan; Federwerk, Rikenon 11,5‒34,5 f/1.8 Rosko Electric; Hong Kong, 196?; Rosley Regal 8 EE Power Zoom, Rosley Ltd, Tokyo, Japan; Federwerk, Aufzugkurbel, Sabre-8, Model-707 EE, Japan; mit Maginar Reflex Zoom Lens 12~23, f/1.8; Saimic-8 SE 1; Fixfocus 13-1.8 Sears Cartridge Load Reflex Zoom; Pa. +1, 8~320 ASA; Bell-&-Howell-Abkömmling Technicolor Automatic 8, 4 AAA-Zellen, Fixfocus 13-1.8, Anlage wie Leicina Tormat 8 EEZ, Auto-EE Zoom-8 f/1.8, Tor Optical Co., Ltd., Tokyo, Japan; Vanguard 8 (T), Nippon Koki Kogyo Co., Japan, 1950; Federwerk, Zweierrevolver D-Mount Vernon 18/28 Zoom, Japan; Objektiv 12~30 f/1.8, Elektromotor Wards Electric Eye 710, sold by Montgomery Ward, USA; Federwerk, Aufzugkurbel, Objektiv f/1.8, Konversionsfilter; Modell 740 Zoomobjektiv __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Das unbeschwerte Filmen ist wegen der Kosten unter die Räder geraten. Wenn man wenig Geld hat, muß man teuer kaufen, lautet eine alte Weisheit. Dazu rate auch ich. Eine solide Ausrüstung, in die man gezielt investiert, hält ein Leben lang und lohnt die Pflege. Eine billige Kamera mit einem Plastikobjektiv und schlechter Filmführung kann einem alles verderben. Damit sollen aber nicht die Entdeckungslust und -freude gedämpft sein. Manchmal stößt man auf ganz witziges Zeug. In dem Sinne: gut Licht!

- 27 Antworten

-

- filmkameras

- double-eight film

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

Wohl geschrumpfter Film, das gibt bei manchem Projektor Probleme. Zur Prüfung, ob der Apparat ohne Fehler ist, einige Meter Polyesterfilm laufen lassen

-

Nachtrag zu FOMA BOHEMIA: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10216430730-rodinne-stribro/209572232240002-svet-cernobile-fotografie Fernsehsendung über Fotochema

-

Du hast einen Drang, altes Filmmaterial zu belichten und zu verarbeiten. Da mußt du mit Verdrillen und Schrumpfung umgehen. Wie ich am 3. September schrieb, eine Magazin-Kamera würde das alles sehr erleichtern.

-

Da kann niemand etwas sagen, weil deine Aufstellung unbekannt ist, d. h. Lichtquelle Abstand Leuchte-Film Bildfrequenz Trägerdichte des Ausgangsmaterials Kopierfilm Für Positivfilm, wie ORWO PF 2 sind 9 ISO anzunehmen. Wenn die Lichtquelle eine Glühlampe ist, fällt da einiges weg. Ich würde eine 60-Watt-Glühlampe einen halben Meter vor der Kamera aufstellen und mit 12 B./s anfangen.

-

Es wäre mein Wunsch, diese Diskussion wieder aufs Thema zurückzubringen oder sie zu beenden. Ging es nicht um Super-8, die technische Güte und die Kosten? Wenn man 16 mm in die Betrachtungen einbezieht, dann muß man anerkennen, daß man mit 16 ins Fernsehen und ins Kino gehen kann. Man kann auch 9½, Normal-8, Single-8 und Super-8 einlesen, um den Fernsehen-Video-Computer-Handy-Tablet-Komplex zu bedienen, aber mit 16 sind doch andere Voraussetzungen da. Es gibt die beruflichen Kopierwerksdienste in dem Format und Theater-Projektoren. Die nächstbesten Projektoren sind übrigens die im Format 9½. Super-8 ist doch das Versagersystem, angefangen bei der Kassette, fortgeführt über viele schlecht alternde Geräte und heute gefährdet mit den Preisen. Ich vergesse nicht, den Hauptvorteil von Super-8 herauszu- stellen, der in der Anordnung des Bildes gegenüber der Perforation liegt. Man kann Spleiße über die ganze Filmbreite machen, ohne daß ein Loch im Spiel ist. Kodak scheint sich mit der angekündigten Kamera recht ins eigene Fleisch zu schneiden. Sie sagen, sie hätten die Digitalkamera erfunden, können aber nicht überschauen, welche Verkomplizierung und Ver- teuerung die Elektronik bei einer Filmkamera bewirkt. Ich muß da an Aaton denken, die wegen eines nicht brauchbaren Sensors nun nicht mehr sich selbst gehört. Aaton war ein Floh im Vergleich zum Bären Kodak, doch an der Überbewertung der Elektronik ändert das nichts. Man legte bei Kodak gescheiter eine neue einfache Super-8-Kamera auf und einen neuen Projektor. Wechseloptik ist ein starker Punkt. Alles zusammengerechnet verstehe ich JacquesTati gut. Gegen eine einigermaßen anständige 16-mm-Film- Kamera, wozu ich auch die Revere 101-103 oder die Eumig C 16 zähle, kackt selbst das beste Super-8 ab. So bleibt die brettharte Gegenüberstellung Kosten-Gewinn.

-

Wollt ihr Schweizerdeutsch?

-

Feiern zu 50 Jahre 2001: A SPACE ODYSSEY

Film-Mechaniker antwortete auf cinerama's Thema in Nostalgie

Dank mit Dativ, man dankt jemandem, nicht jemandes. -

Aa- oder zwaaprozentige Lösung, dös wer a Schnapsglaserl af an Liter

-

Riwoschn, na jo. Fülme woschn tust zum Dreck wegmochn, sognmer vüi Staab oder so. Am bestn döstilliertes Wosser bä Raamtemperotur. Die Schelatine quüllt aaf, es kommt monches aassi. Bä Kodak hot ma an Maschinen gedacht, du konnst es aa von Hand mochn. I wüed als änzige Chemikalie Ameisensäure nehmen, wäl die ohne Rückstände vedunstet. Sie zerstört, wos no an Fixierkomplexsalzen in der Schicht liegt. Die san des Übel. Kän Unterschied zwüschn Forbe- und Schwoazwäßfüim.