-

Gesamte Inhalte

7.772 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

200

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker

-

Sie sprachen von System: Zeiss-Ikon-Movikon 8, quer

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Das, lieber Friedemann, habe ich nicht untersucht. Es läßt sich aber vermuten, daß es dicke reicht. Das erste Ernostar 100 mm, f/2, mit Bildwinkel 42 Grad diente beim Format 45 × 60. Alles zehn Mal kleiner, 10 mm, f/2, hast du 4,5 × 6 mm. -

Sie sprachen von System: Zeiss-Ikon-Movikon 8, quer

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Die Movinette und die Movinette 8B sind vereinfachte Modelle. Der Hinterfilmschieber fehlt, die vordere Gehäuseschale überfängt, wie man hier sieht. Die Deckelverriegelung ist simpler. Zeiger anstatt Zählwerk, usw. Objektiv Triotar, ein Triplett Ja, es gibt weniger Movinette und mehr Movikon 8B. -

Sie sprachen von System: Zeiss-Ikon-Movikon 8, quer

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Wenn man Öl eingibt beim zugänglichen hinteren Lagerzapfen der Exzenterwelle, A, wird das zwar schon bis zum Exzenter kriechen, jedoch beim nächsten Lauf abgeschleudert werden, eventuell Richtung Hinterlinse des Objektives. B ist eine Öffnung mir unbekannten Zwecks bei diesem Modell, möglicherweise zum Ölen des Exzenters. Das Öffnen der Kamera ist eigentlich ziemlich einfach, aber nur Öl eingeben genügt nicht. Lohnend wäre, ein Ölfilzsystem anzufertigen, mit dem alle bewegten Teile geschmiert werden können, von wegen System. Ein Verschlußblech mit kleinerem Öffnungswinkel wäre auch machbar. Die Triebfeder des Modells B ist gedeckt und mit Graphit geschmiert, es kann weit weniger Schmutz an sie heran als bei den älteren Modellen, deren Federn gefettet wurden. Das Modell B erfordert Sonderwerkzeug zum Zusammenbau. Der Neupreis war DM 395, das war € 937,26 im Jahre 2016. Heute gehen die Kameras für zweistellige Beträge, manchmal dreistellig. Zur Überholung sollte man schon etwa € 270 budgetieren. ______________________________________________________________________________________________________________ *Heinrich Freytag: Das Movikon-Buch. Heering-Verlag, Seebruck am Chiemsee, 1954. 192 Seiten, viele Abbildungen **Nachkomme des Domitor-Cinématographe ist der Pathé industriel von 1908. Es gab ein Dutzend andere Kameras, die Einstellung direkt auf den Film bieten. ***Die wissenschaftliche und angewandte Photographie, dritter Band, die kinematographische Kamera. Hg. von Kurt Michel, Springer-Verlag, Wien, 1955; Seite 154 ****Mittenplatte 5⅝“ × 2.6“ × ¼“ unter der Optik, Abstand zwischen Drehpunkt des Greiferrahmens und Drehachse des Antriebs 1¾“; Abstand zwischen den Spulendornen 3¼“; Verschlußaußendurchmesser 2.2“, Abstand der Räder der Aufwickelvorrichtung 1½“, Durchmesser des Filterhalters vor der Selenzelle beim Modell B 1¼“ -

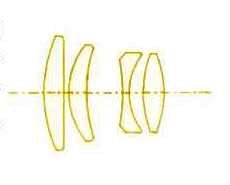

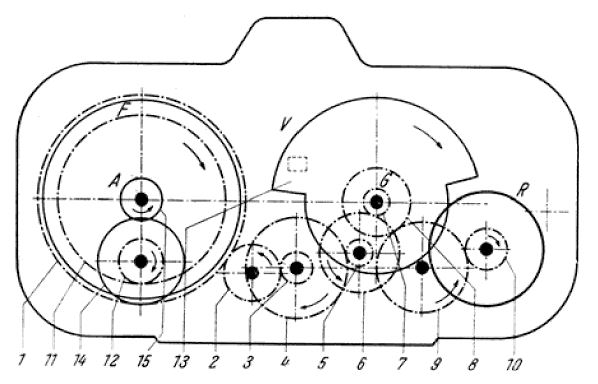

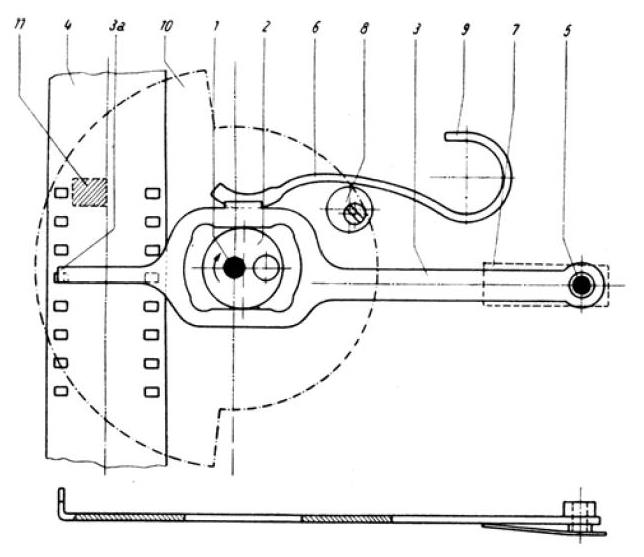

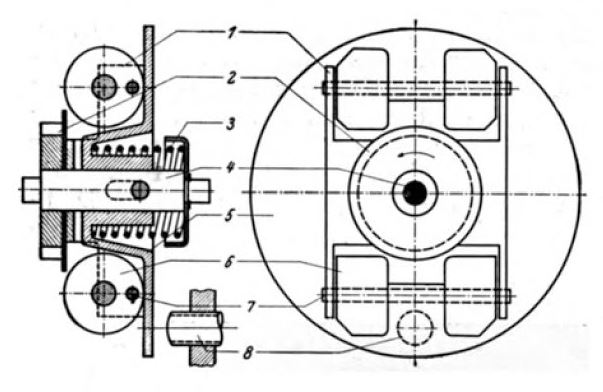

Es ist schon viel über die Quere geschrieben worden, in Zeitschriften, auf Internetseiten, es gibt ganze Bücher über sie. Mit herzlichem Dank an uhuplus, der mir eine Erstausgabe von Freytags Movikon-Buch* überlassen hat, kann ich mich auf etwas Offizielles beziehen. Es war die Rede vom Movikon-System, doch das System bestand nicht aus einer ausbaubaren Kamera, sondern aus Zusatzgeräten, Filmbetrachter und Projektor daneben. Wichtige Dinge wurden unterschlagen, verfälscht oder jahrzehntelang nicht gesehen. Zur Photokina Ende April 1952 brachte das Unternehmen die Liegende auf den Markt. Wäre es nicht wertvoll, sie genau zu kennen und im Rahmen der Verbrauchsgüter zu schätzen? Sie strotzt nur so von Gedanken — mit ein, zwei Schnapsideen. Hier sind sie. Grundlegendes Die Grundidee ist nicht der verwinkelte Filmlauf, der mit der Behauptung beworben wurde, die Kamera läge besser in der Hand, sondern diejenige, freien Zugang zum Bildfenster hinter dem Film zu gewähren. Wie, was, hinter dem Film? Ja, mit der Movikon 8 quer genießt man die historische Verbindung zum Cinématographe Lumière**. Dort sieht man durch den Andrückrahmen den Rohfilm, auf dessen trübe Bildschicht man gut einstellen kann. Wer sich die Mühe macht und Lumière-Filme anschaut, wird feststellen, daß sie eigentlich alle sorgfältig kadriert und scharf sind. Achtung, das Bildseitenverhältnis ist 4:5! Unter dieser Voraussetzung und mit Ausnützung der Biegsamkeit des Films entstand die Anordnung mit Wendeschleifen. Die Anlage unterliegt einer Beschränkung, man bleibt bei der 25-Fuß-Spule. Doch die meisten Doppel-8-Film-Kameras kommen mit dem Spülchen aus. Zwei Minuten und fünf Sekunden pro Seite — geht. In der Filmtür gibt es einen Schieber, der nach Wegschwenken den Blick aufs Material freigibt. Nachdem man einen Mattstreifen eingelegt hat, braucht man nur noch eine gute Lupe, um wie ein Fotograf einzustellen. Im Vordergrund stehen Makroaufnahmen, die hier mit Vorsatzlinsen erschlossen werden. Keine andere Kinefilmkamera als die quere Movikon 8 bietet so freien Zugang zum Bildfenster, das ist es, was sie wirklich ausmacht. Ich habe bis heute nur einen schriftlichen Hinweis darauf gesehen. In der englischen Gebrauchsanleitung steht focusing window (Scharfstellfenster), Punkt 14 der Auslegung. Es wird lediglich bemerkt, daß man es geschlossen halten soll. In der deutschen Anleitung, der »kleinen Filmerfibel«, lesen wir auf Seite 8: »Das Einstellfenster in der Filmtür dient zur genauen Einstellung bei Verwendung von Zusatzgeräten.« Welche Zusatzgeräte? Das Titelgerät Movitrix erlaubt mit der Movikon zusammen wohlausgerichtete und scharfe Bilder ohne weiteres. Man verschwieg den Filmern das Wertvollste in der hirnverbrannten Absicht, sie nicht zu überfordern. Man könnte eine Betrachtungseinrichtung herstellen, die zum Beispiel auf die Spulendorne gesteckt wird. Man könnte ein Binokular mit 30facher Vergrößerung einsetzen. Das Bildfenster stünde einem damit so groß wie eine Ansichtskarte vor Augen. Als Mattstreifen nimmt man ein Stück Blankfilm, das man unter fließendem Wasser mit einem Bimsstein bearbeitet hat. Weil der Rätschengreifer federt, kann man sogar unperforierten Plastik verwenden. Optisches Das Movitar 10 mm, f/1.9, wird von Freytag als Vierlinser beschrieben und »von ausgezeichneter Farbkorrektur«. Es handelt sich um ein dialytisches Objektiv der Anordnung 1-1-Blende-1-1. Die Frontlinse ist konvex-plan, die zweite Linse konvex-konkav (positiver Meniskus), die dritte Linse ist bikonkav und die Hinterlinse bikonvex, die am stärksten positive. Wir haben damit das Ernostar von 1924 vor uns mit der Neuerung der Vergütung. Messingfassung, brünierte Ringe, Schlüsselansätze. Der Blendenring läßt sich bewegen wie am ersten Tag. Der Fokusring geht nur ganz leicht schwerer als neu. Vom Objektivbau verstand man etwas bei Zeiss. Vier einzelne Linsen ergeben die Freiheitsgrade 4 Glassorten, 8 Radien, 6 Abstände und 4 Dicken bei 8 Glasluftflächen. Das Tessar mit einer Kittfläche bringt 4 Glassorten, 7 Radien, 3 Abstände und 4 Dicken bei 6 Glasluftflächen. Die Leistung des verkitteten Achromaten, das Hinterglied des Tessar, übersteigt die Korrekturmöglichkeiten mit Einzellinsen. Mit weniger Glasluftflächen steigen auch der übertragene Kontrast und das Auflösungsvermögen. Letzteres könnte man bei Movitar und Tessar vergleichen, weil beide mit dem Öffnungsverhältnis 1:1,9 eingesetzt sind. Um an diese Grenzen zu gelangen, bräuchten wir aber Mikrofilm und solcher liegt auch in der queren Movikon kaum gut eben, das alte Schärfeproblem der Kinefilmtechnik. Lustig, nachdem ich das Objektiv meiner braunen Queren zerlegt habe, finde ich in der kleinen Filmerfibel das Schema: Mein Modell, Nr. Y82297, braun lackiert, ist etwa 64 Jahre alt. Interessant dünkt mich, daß der Wechsel von Braun zu Grau mit dem Saturn-Wechsel von Waage zu Skorpion im Oktober 1953 zusammenzuhängen scheint. Mechanisches In der Literatur3 findet man eine schematische Darstellung des Getriebes einschließlich Verschluß. Der Zeichnung nach beträgt dessen Öffnungswinkel 195 Grad. Meine Messung bei Nr. Y82297 ergibt 201 Grad. Heinrich Freytag schreibt die Belichtungszeit von 1/28 Sekunde nieder. Das ist nicht »wesentlich länger als bei den meisten Schmalfilmkameras« (Seite 46), sondern in die falsche Richtung gerundet. In der kleinen Filmerfibel, Seite 9, finde ich Bestätigung meiner Messung: 201 Grad. Doch auch da wieder 1/28 Sekunde Belichtungszeit. Aus 201 Grad und Tempo 16 errechnet sich 1/28,7 s. Es geht mir ums Prinzip, darum, die Wahrheit auszubreiten. Der Verschluß steht sehr nah vor dem Bildfenster. Den Greiferantrieb macht ein runder Exzenter. Das bedeutet, der Filmtransport nimmt theoretisch 180 Grad in Anspruch. Wie kann es dann gehen, daß man einen größeren Hellsektor verwendet, gibt es Bildverwischung? Freytag, Seite 15: »Bei der Movikon bekommt durch gesteigerte Transportgeschwindigkeit jedes einzelne Filmbild eine Belichtung von 1/28 Sekunde.« Gesteigerte Transportgeschwindigkeit kann ich bei einem kreisrunden Greiferexzenter nicht erkennen. Dazu wäre eine andere Kurve erforderlich, etwa das so genannte Gleichdick, das verrundete Bogendreieck, wie Franz Reuleaux es 1875 dargelegt hatte, mit vergrößertem Radius. Die Antwort ist wieder ein Mal eine pragmatische: Als Louis Lumière seine ersten Aufnahmen mit einem Kreisexzenterantrieb drehte, zeigte sich, daß der Verschluß gegen die Greifersteuerkurve ein wenig verdreht stehen darf, weil die Bandbewegung gegen den unteren Totpunkt während der Zeit, die bis zum vollständigen Freiliegen des Bildfensters verstreicht, sehr klein ist. Ebenso geht es am oberen Totpunkt zu. Bis der Film tatsächlich zu rutschen beginnt, hat der Verschluß Zeit, das Bildfenster abzudecken, was auch einige Winkelgrade ausmacht. Jemand bei Zeiss-Ikon könnte gesagt haben: Amateur-Filmer schießen sowieso freihändig, verwackeln vieles, und ein wenig technische Unschärfe geht in der Bewegungsunschärfe aus der längeren Belichtung unter. Das wäre natürlich mies für ein Optikunternehmen, sofern kein anderer Grund für die 201 Grad festgemacht werden kann. Es geht um das Zusammenspiel von Film und Apparat. Der Greiferhub ist bei den meisten Kameras ein bißchen länger als der Filmschritt, damit die Greiferspitze sicher über der Lochkante einsticht. Daher rührt übrigens das typische Filmkamerageräusch her, vom Aufschlagen des Greifers. Dem Weg von dessen oberem Umkehrpunkt bis zum Anliegen am Perforationsloch und von da noch ein Stückchen weiter, bis der eingeklemmte Film unter elastischer Verformung der Lochkante ins Rutschen versetzt ist, entsprechen auch einige Winkelgrade des Zyklus’. Die über 180 Grad hinausgehenden 21 Grad sind hälftig verteilt auf Filmverharren und -anhalten. Spitzfinding könnte man das Filmanhalten als nicht asymptotische Sache sehen, was sie tatsächlich ist. Wie nämlich der Greifer verlangsamt, kippt das Kräftespiel im Filmkanal um. Der Film bleibt etwas früher stehen, wieder unter elastischer Verformung der Lochkante. Bei dieser Kamera kommt noch ein Bremsmoment aus dem verdrehten Film hinzu. Seitwärts wird der Film mit Doppelblattfeder aktiv geführt und gebremst. Der Greiferzahn läuft auf einem Kreisbogen, weshalb er auf der Lochkante sozusagen abwälzt. Positionierabstand ist +4. Amüsant ist zu wissen, daß die Möglichkeit die ganze Zeit bestand, auch den Positionierabstand +3 zu haben. Man braucht einen Greiferrahmen mit höher liegendem Arm. Der Greiferdurchbruch müßte oben einen Millimeter verlängert werden, keine große Sache. Hier zeigt sich die Haltung von Zeiss-Ikon: Beim Niedergehen gleitet der Greiferarm innen auf einem gefrästen Wulst an der Mittenplatte. Beim Zusammenbau wurde brav Graphitfett hingeschmiert, doch nach einigen Tausend Hüben, was nur vier oder fünf Filmrollen sind, ist das Fett weggeschoben. Eine kleine Einlage, ein gehärteter Zylinderstift, wäre angebracht gewesen. Der Greiferrahmen ist gehärtet, das heißt ein Ölfilzchen unter den Zylinderstift geklemmt hätte Moooooooovikon ergeben. Aber eben, dem ist nicht so. Die in der Grafik dargestellte Feder, die wie ein Fragezeichen aussieht, habe ich noch nicht angetroffen. Es wäre schön, wenn jemand Bilder vom Movilux einstellen würde, damit wir dessen Positionierabstand erkennen können. +4 hat zum Beispiel der Bauer T 10. Wo wir beim Bildstand sind, im Boden der vorderen Gehäuseschale sind das ¼-Zoll-Gewinde und zwei Bohrungen. Damit läßt die quere Movikon sich verdrehfest aufstellen. Wenn ich Ariane und andere Leute umhergartenschlauchen sehe, möchte ich die entsprechenden Bilder gar nicht anschauen. Filmerfibel, Seite 21: »Die meisten Filmaufnahmen können frei aus der Hand gemacht werden, weil die Camera durch die griffige Form des Gehäuses ruhig und fest in beiden Händen liegt. ( . . . ) Bei Schwenkaufnahmen, die man erst nach einiger Übung durchführen sollte, muß die Camera möglichst langsam und ganz gleichmäßig geschwenkt werden.« Na, bravo! Eine Gewindemutter wie in der Anleitung behauptet ist keine vorhanden. Das Gewinde ist direkt ins Leichtmetallgehäuse geschnitten. Die Bodenfläche von 72 × 20 mm kann man mit einer Gummiunterlage vergrößern. Eine solche Kamera verdient, fest aufgestellt zu werden. Was nicht so gut geht, ist das Nachspannen der Feder während der Aufnahme. Es ist möglich auf Grund der umlaufenden Federbüchse, nur tut so etwas wie ein Winkelgetriebe oder eine flexible Welle Not. Zurück zum Inneren: Die Getriebeplatinen sind aus Messing, nicht so ein Aluminiumgrab wie bei vielen anderen Kameras. Das Getriebe ist mit zwei lackgesicherten spitzen Gewindestiften auf der Mittenplatte ausgerichtet. Robuste Federbüchse. Federhöhe 11,87 mm, Federbreite 0,56 mm Vielleicht finden wir gemeinsam heraus, wem die Marke auf der Feder zuzuordnen ist. Ich erkenne einen Anker mit Eichenlaub oder Flügeln und so etwas wie B II, kann mich natürlich täuschen. Die Feder ist nicht von bester Güte, ich kann sie mit bloßen Händen strecken, will sagen aus der Form bringen. Es gibt keine Aufzugbegrenzung und somit läuft die Movikon langsamer werdend aus. Zwischen Aufzugschlüssel und Federbüchse ist ein untersetzendes Planetengetriebe vorhanden. Man kann auch hin und her aufziehen. Noch platzsparender als hier kann man Aufzug, Federhaus und Getriebe zum Aufwickeldorn kaum mehr gestalten. Dieses wird von einem Innenzahnkranz angetrieben, der mit dem Federzahnrad verschraubt ist. Erinnert ihr euch an die Eumig C3? Der Muffenregler ist jenem der Eumig ähnlich. Seine Bremsscheibe ist allerdings aus einer korrosionsfesten Aluminiumbronze gedreht. Ein Freilauf befindet sich zwischen Getriebe und Hauptwelle. Das Zahnrad auf der Exzenterwelle, an dem der schneller laufende Getriebeteil hängt, kann weiterdrehen. Der Regler läuft mit zwei Zwischenrädern zusammen aus. Eine andere Ähnlichkeit mit der C3 stellt die mit zwei angefederten Klemmrollen geführte Federbüchse dar. Die Vorstellung beschleicht mich, daß dieses Kamera-Konzept schon in den 1930er Jahren da gewesen sein konnte. Es war möglicherweise aus Furcht vor dem Ungewöhnlichen oder wegen eines anderen Grundes nicht aufgegriffen worden. Wir lesen von Dr. Gerd Jehmlich, Dresden: »Mit dem Wechsel der französischen Besatzungszuständigkeit zur amerikanischen wird die Aufnahme der Kameraproduktion ab 1946 von der amerikanischen Militärregierung wesentlich unterstützt und ist finanziell bereits lukrativ. Auf indirekte Weise hat Zeiss Ikon AG Stuttgart auch von der Affaire der Entschädigung profitiert, die die Amerikaner im März 1952 an Carl Zeiss Oberkochen in Höhe von 21,6 Mio. DM zahlten. ( . . . ) Heimkino, Aufnahmekamera und Projektor sowie Diaprojektor, bleibt in Stuttgart ein untergeordnetes Programm. Hervorzuheben ist die Movikon-8-Schmalfilmkamera in Querlage. ( . . . ) Eine solide und langfristige Entwicklungskonzeption existierte nicht.« Die quere Movikon ist wie manches andere Gerät einfach plötzlich da, viele Jahre nach der alten Movikon 8. Zollmaße4 und das Fehlen jeder Anregung zu einem Service erzählen die bekannte Geschichte von Technik-Transfer. Wäre bei Zeiss-Ikon nur etwas Sinn für die Amateurfilmbewegung vorhanden gewesen, hätte die Quere viel mehr Erfolg haben sowie in den sechziger Jahren aus ihr die wohl beste Doppel-Super-8-Kamera entstehen können. Die Movikon 8 B hat im Wesentlichen ein Tessar-Objektiv, oben im vergrößerten Ausguck eine Einrichtung für den Parallaxenausgleich und ein Drehspulinstrument an Selenzelle hinter Irisblende. Man kann zur Modernisierung problemlos eine Siliziumzelle einsetzen. Was die verschiedenen Bildfrequenzen betrifft, scheinen die entsprechenden Einrichtungen von Anfang an auskonstruiert gewesen zu sein. Beim Modell B hat der Regler eine kleine Änderung an der Bremsscheibe erfahren. Ganz anders gemacht ist der Antrieb des Aufwickeldorns. Zur Ausführung darf man sagen: Made in Germany im besten Sinne. Nur dann wieder: »Das Leichtmetallgehäuse besteht aus zwei Teilen, die licht- und staubdicht ineinander passen und so dem Triebwerk und dem Film besten Schutz bieten«; Filmerfibel, Seite 6. Zur Lichtdichtheit muß ich bemerken, daß um die Mittenplatte schwarze Kordel eingeklebt ist, und zur Staubdichtheit: Schwindel. Feiner Staub kann durchaus eindringen. Menschliches Einem Schwaben tut es bestimmt weh, die Zeiss-Ikon in Stuttgart solche Geschichten ablassen zu hören. Zum Trost möchte ich sagen, daß Carl Zeiß und Ernst Abbe aus Thüringen waren, Otto Schott aus dem Pott, und daß sich bei der Firma von Anfang an Leute einmischten, die weder an etwas Deutschem noch an etwas Haltbarem Interesse haben. Diese Leute fädeln lieber Geschäfte ein als Film. Der Kamera-Name übrigens steht mit der Schrifttype Optima auf dem Zierblech. Die Stempel-Ag., Frankfurt am Main, hatte die Type zwischenzeitlich ins Programm genommen und später dafür gesorgt, daß Zeiss-Ikon Abstand nahm. Jüngere Modelle tragen deshalb eine Kurrentaufschrift. Diese paßt besser und hätte schon zu Beginn da sein dürfen. Das Movikon-Buch ist streckenweise aus dem Englischen übersetzter Text, seine ganze Anlage ist nicht europäisch, Movikon selbst ist zur Hälfte amerikanisch. Engländer sehen sich pictures an, Amerikaner movies. Heinrich Freytag hat auch Anweisungen von einem leitenden Ingenieur, so tönt es zumindest, wörtlich übernommen: »Es muß aber davor gewarnt werden, das Movikon-Objektiv mit Leder oder hartem Pinsel zu bearbeiten.« Das steht auf Seite 175, wo es um die Pflege geht. Wie in der kleinen Filmerfibel kein Wort von Service. Dem, was im Vorwort über Rudolf Taesler aufgetischt wird, traue ich nicht. Von Taesler gibt es nur ein Patent zur Movikon 8 K mit Schwergewicht auf der Kassette, eines zu einem einfachen Sucher und andere Sachen, jedoch keinen Anlaß fürs Ersinnen der Queranlage. Wieder ein Mal hat jemand hingehalten für eine fantastische Geschichte. In Wirklichkeit entstanden Schmalfilmkameras nicht im Kopf eines Einzelnen, sondern gestuft im Hin und Her zwischen Ingenieuren, die auf dem Gebiet daheim sind. Von Taesler wird gesagt, daß »er Praktiker, Fanatiker, Konstrukteur und Schmalfilmer« war. Man liest sogar das entlarvende »Mit Movikon und Freytag kann man alles und kann es mit Spaß!« Beide Zitate vom Klappentext des Schutzumschlages. Eckhard Behme schreibt: »Wie Leica tat sich auch Zeiss im Schmalfilmbereicht etwas schwer.« So kann man es ruhig ausdrücken, wobei das Konzept der Leicina mit dem der Quer-Movikon kaum verglichen werden kann. Wer eine Quere hat, dem empfehle ich eine Generalüberholung, weil die jüngste heute ja auch schon über 50 Jahre alt ist. Graphitfett lungert in den Kameras herum, längst abgetrennt von den Stellen, wo es hingehörte. In die offene Zugfeder können Sandkörnchen gelangt sein, festgehalten vom Fett. Zwar kann man den hinteren Zapfen der Hauptwelle ölen, den vorderen halt eben nicht. Greiferrahmen und Exzenter müssen geschmiert sein.

-

Braucht gerade jemand E-6 Entwicklungen?

Film-Mechaniker antwortete auf Friedemann Wachsmuth's Thema in Schmalfilm

Warum geht das nicht in eure Köpfe hinein, ich meine etwa die halbe Menschheit, Rem Jet ist der warme Wasserstrahl ‒ j e t ‒ , mit dem in der Entwicklungsmaschine die Rückschicht weggeschafft wird. Rückschicht, nicht Remjet! Echt jetzt! (Tonfall Katrin Fröhlich für Cameron Diaz) -

Schleifen im Film machen den Ausgleich zwischen ununterbrochenem und unterbrochenem Lauf, also zwischen Vorwickelzahnrolle und Bildbühne, zwischen dieser und Nachwickler. Im Übrigen gibt es keinen Anlaß, eine Schleife in den Film zu „zwingen“. Man muß nur darüber wachen, daß der Zug auf den Film nicht zu groß ist zwischen Abwickelfriktion und Vorwickler, Tonrolle und Zahntrommel (je nach Projektor) bzw. Nachwickler und Aufwickelfriktion.

-

Hat wohl mit dem Entwickeln von Proben zu tun, kaum mit der Emulsionschemie. Wenn man kein Geld mehr hat, geht es halt zu wie auf dem Schulhof.

-

Das ist jetzt zu vage, ich kenne nicht alle Modelle auswendig. Suche dir doch eine Unternehmung mit Werkstatt, wo man alles besprechen kann. Im Forum findest du auch Adressen, im Suchfenster „Adressen“ eingeben oder „Reparatur“, usw.

-

Das schadet bestimmt nicht. Wenn du selber Hand anlegen willst, merke dir vorgängig die Stellung der Friktionen, wie weit die Federn gespannt sind. Digifotos, Messungen Wichtiger aber ist der Motor.

-

Analogfilmwerke, e. V. Schomburgstr. 48 22767 Hamburg Oliver Eckert Seit Januar 2017 mit einer Arribloc 400 ausgestattet

-

Dein Mark S 810 läuft trocken. Durch die Erwärmung dehnen sich die Stahlteile ein wenig aus und beginnen, in den Sinterbronzelagern zu klemmen. Die Motorlager können auch trocken sein. Du bist in der selben Lage wie Tausende andere. Die Hauptwelle braucht je zwei Tropfen Öl in ihren vier Lagern, die findest du. Wenn du den Motor, Netzstecker gezogen, in Mittenstellung an der polierten Triebscheibe antreibst, sollte er leicht drehen. Wenn es da bremst, mußt du ihn in einer Werkstatt demontieren lassen. Dabei gibt es die Möglichkeiten, die Sinterlager neu zu tränken oder Kugellager einzubauen. Zuletzt können die Lagerstücke, in denen der Motor mit Zapfen sitzt, sich zersetzen. Die müßten dann durch neue ersetzt werden. Unangenehm, wissen wir. Aufgearbeitet wird das Gerät aber wieder lange Zeit funktionieren.

-

Dat zerfällt ziemlich. Du mußt nur auf Eines aufpassen, daß du das Lüfterrad nicht verbiegst. Weichstes Aluminium Sonst frisch drauflosschrauben, alles geordnet ablegen. Lästig sind die Kabel, aber es geht. Der Motor fällt aus seiner Halterung. Der Trafo muß natürlich auch weg. Wenn du ihn schon auseinandernimmst, dann rate ich dir, zwischen Hauptschalter und Gehäuse eine gute Polyesterfolie als Isolation einzulegen. Das ist ein Schwachpunkt des P8.

-

Wunderschöne Geschichte

-

Schmalfilmpreise: Market Watch...

Film-Mechaniker antwortete auf Friedemann Wachsmuth's Thema in Schmalfilm

Kein Problem, Friedemann. Meine Perforiermaschine läuft (auf dem Papier) drei Mal schneller als alle bekannten gleicher Art. -

Schmalfilmpreise: Market Watch...

Film-Mechaniker antwortete auf Friedemann Wachsmuth's Thema in Schmalfilm

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1211883935591449&id=127018827411304 Tak Kohyama prescht vor. -

Mir fällt ein Stein vom Herzen.

-

Siemens 16mm Kamera Probleme nach Aufnahme

Film-Mechaniker antwortete auf Gerry-80's Thema in Schmalfilm

Das Siemax ist möglicherweise der lichtstärkste Plasmat, den Meyer hergestellt hatte. Es wäre dann ein nahezu symmetrischer Sechslinser von ausgezeichneter Farbenreinheit. Wegen der Kassetten fragte ich, damit du aussortieren kannst. Es kann sein, daß du eine nicht (mehr) einwandfrei sitzende/funktionierende erwischt hast. Eine Überholung von Kamera und Zubehör kann nicht schaden. Mit „B & W Film“ meinst du wohl Schwarzweißfilm. Welcher war das? Frisch oder alt?- 9 Antworten

-

- siemens 16mm kino kamera c

- schmalfilmkamera

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

Siemens 16mm Kamera Probleme nach Aufnahme

Film-Mechaniker antwortete auf Gerry-80's Thema in Schmalfilm

Hallo, Gerry, welches Objektiv ist denn an der Kamera? Von was ich ausmachen kann, ein Meyer-Plasmat Wenn das der Fall ist, sind die unscharfen Bildränder keine optische, sondern eine mechanische Sache. Wie viele Kassetten hast du?- 9 Antworten

-

- siemens 16mm kino kamera c

- schmalfilmkamera

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

Meine Mittel sind bereits gebunden für ein Kurzfilmprojekt, drei bis vier Minuten. Siehe Ektachrome kommt wieder und Robertos Rechnung

-

Das ist eine komplizierte Sache. Aufnahme mit Verzerrungsfaktor 1,5 auf waagerecht laufenden Normalfilm, Wiedergabe mit senkrecht laufendem Normalfilm und Entzerrungsfaktor 2. Dazwischen muß eine Optik sein mit dem Verzerrungsfaktor 1,333 unter dem Abbildungsmaßstab von 1:2,5. Für Breitfilmkopie muß um den Faktor 1,5 entzerrt werden beim Abbildungsmaßstab 1:1,12. Unabhängig von den Generationen werden große Anforderungen an diese Optiken gestellt. Je näher man beim Abbildungsmaßstab 1:1 operieren kann, umso bessere Qualität ist errreichbar. Optimal sind symmetrische Optiken, bei denen man fast alle Fehler korrigieren kann. Rein optisch sind bessere Duplikate auf Breitfilm zu erwarten. In der Projektion trumpft Super Technirama 70 natürlich noch ein Mal auf, weil das Filmbild schlicht größer ist. Auch der Filmschritt ist länger, womit weniger stark vergrößert werden muß, was dem Bildstandseindruck zu Gute kommt. Für Normalfilmkopien hatte die Tatsache gesprochen, daß er täglich in Gebrauch war. Breitfilmgewohnte Vor- führerInnen waren immer etwas zu wenige da.

-

Gehaßter Freund: Christen Reflex Intégrale DB-1

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Habe etwas Optisches vergessen. Die Ausspiegelung erfolgt unter dem Winkel von 43 Grad und 5 Minuten, das ist jedenfalls meine Messung. Es können auch genau 43 Grad sein, mein Goniometer ist ein mechanisches. Das Sucherlicht läuft also zur Seite und leicht nach hinten oben zum Oberflächenspiegel. Bei den jüngeren Spiegelverschlußkameras ist der Winkel auch nicht 45 Grad, sondern meist etwas steiler.- 32 Antworten

-

- filmkamera

- doppel-8

-

(und 5 weitere)

Markiert mit:

-

Gehaßter Freund: Christen Reflex Intégrale DB-1

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Ja, richtig. Ich werde alt. Wenn es Aluminium ist, kann man schwarz eloxieren lassen. Einbrennlack ist auch eine Lösung, wenn man eine Unternehmung findet, wo man das macht.- 32 Antworten

-

- filmkamera

- doppel-8

-

(und 5 weitere)

Markiert mit:

-

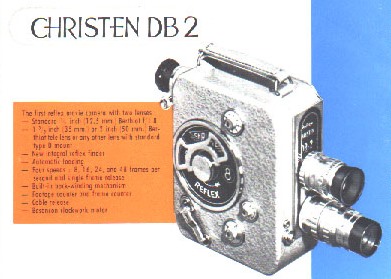

L’Yonne, Fluß. Dieser Fluß führt an der Stelle, wo er sich mit der Seine vereint, bei Montereau-Fault-Yonne, im Mittel 93 Kubikmeter Wasser in der Sekunde, während die Seine 80 Kubikmeter in der Sekunde bringt. Also fließt durch Paris die Yonne. Nachdem das geklärt ist, können wir dahin schauen, wo Marcel Christen, 1903‒1982, sich als Präzisionsmechaniker eingerichtet hatte, nach Vinneuf. Das 1300-Seelen-Dorf liegt etwas abseits der Yonne, deshalb war es im 2. Jahrhundert Vicus Novus genannt worden, Neudorf. Das alte lag direkt an der Icauna. Woher Marcel kam und warum er Kamerabau an einem ganz ländlichen Ort betrieb, konnte ich bislang nicht herausfinden. Auch woher er den Mut nahm, gegen Beaulieu, Ciné GEL, Grimm, Lévêque und Mascre anzutreten, bleibt unbekannt. Sicher gab es nach dem Krieg einen neuen Schmalfilm-Boom, um es amerikanisch zu sagen, es war das El Dorado des Heimkino, nur kamen zur französischen Konkurrenz noch alle anderen hinzu. 1954 wurde von den Etablissements Chapignac, St-Etienne, ein Tiefziehunternehmen, die Armor hergestellt. 1955 kamen die Heurtier heraus, 1959 die elektrische Morex, 1960 die SEM Véronic und Virginie und 1960-61 die erste Crouzet. Doch er hat’s getan, Christen hat 1950 mit der Fabrikation von Filmkameras begonnen. Er soll mit der Zeit bis 25 Angestellte beschäftigt und monatlich 300 bis 350 Kameras ausgeliefert haben, was insgesamt 25'000 Einheiten ausmacht. Ende der Produktion war 1962. Die Werkstatt wurde von Sohn Jean-Louis übernommen. Neun Modelle sind bekannt. 1. Christen 8, 16 B./s, Auslösehebel auf der Seite, D-Gewinde 2. Christen 8, Auslöseknopf an der Front 3. Christen 8 Super, Rückspulung mit Steckkurbel; 1953 4. Christen 8 Super VM, 5. Christen 8 Super B 3, Zweierschlitten; Preis mit Objektiv 12,5-1.9 (1957–2016): € 815,58 6. Christen 8 Super B 3 VM, Zweierschlitten, drei Geschwindigkeiten, 7. Christen 8 Super 4 V, vier Geschwindigkeiten 8. Christen 8 Reflex Intégrale DB-1, ein D-Gewinde, 4 G., Rückspulung mit eingebauter Kurbel 9. Christen 8 Reflex Intégrale DB-2, Zweierrevolver mit D-Gewinden, 4 G., R. m. e. K. Die Nichtreflexmodelle haben eine gewölbte Filmbahn. Alle Modelle waren erhältlich in drei Farbtönen, Kräusellack Sand, grün oder grau. Die technischen Einzelheiten Ich beginne mit dem Optischen. Das Aufnahmegewinde ist leider zu kurz, deshalb kann nicht jedes Objektiv mit D-Fassung verwendet werden. Ich messe eine Länge von 3 Millimetern bis zum Schutzblech. Adapterringe eröffnen einem aber Möglichkeiten. Man muß sich passende Weitwinkel- und Normalbrennweiten beschaffen, zum Beispiel das Kern-Paillard-Switar 13-0.9 hat einen längeren Gewindestutzen. Der Sucher besitzt keine Mattscheibe, man stellt auf Luftbild ein. Das Okular erlaubt Augenkorrektur von plus 2 bis minus 6 Dioptrien. Das Sucherbild mit Fadenkreiz ist recht hell. Die mit ziemlich großem Radius verrundeten Ecken im Sucherbild verdecken einiges an Bild. Die Sucherausspiegelung erfolgt verdreht unter dem Winkel von 23½ Grad! Die Membrane ist verspannt und hat schon Sprünge. Das kommt von der Alterung des Klebemittels, weil die Membrane ungeschickterweise auf beiden Seiten angeklebt wurde. Die Maße der Membrane sind 0.4“ × 0.4“ (10,16 mm im Quadrat). Für die Umlenkung nach hinten ist ein Oberflächenspiegel eingesetzt. Mit einer der wenigen Kameras mit Membran-Reflexsucher in Händen, im Doppel-8-Format sind die Christen die einzigen, steigerte sich mein Interesse noch weiter. Was den Reflexsucher betrifft, haben nur Pentaflex 8, Ercsam Camex R 8 und Beaulieu R 8 mit Spiegelverschluß die Nase gleich weit vorn. Alle diese Konstruktionen sind mit Mattscheiben ausgeführt, denen auch alles Licht zugeführt wird. Eine Membrane hingegen ist fest montiert, es gibt keinerlei Unsicherheit aus Lagerspiel. Das ist ihr großer Vorteil. Das Auflagemaß beträgt 12,32 mm, drei Hundertstel Millimeter mehr als die genormten 12,29. Das ist richtig, denn die Glasmembrane führt einen prismatischen Längsversatz ein, auch wenn sie dünn ist. Unter dem Winkel von 45 Grad und beim Brechungsindex von 1,52 passt die Membranstärke von 0,065 mm zu dem gemessenen Wert (√2 × 1,52 × 0,03 mm). Es fehlt mir somit nur noch ein Gläslein von 10,16 × 10,16 × 0,065 mm. Es darf auch 10 auf 10 auf 0,1 sein. Stärkeres Glas bewirkt wenig mehr Versatz, womit etwas Filmwölbung Rechnung getragen ist. Arnold & Richter hat für die PL-Kameras das Auflagemaß von 51,98 mm +0 –0,01 festgelegt. Das Getriebe ist wie folgt gestaltet. Die Federbüchse besitzt 132 Zähne und kämmt mit einem Ritzel von 10 Zähnen. Auf der Ritzelwelle sitzt ein Zwischenrad mit 100 Zähnen, das mit dem nächsten Ritzel von wieder 10 Zähnen kämmt. Auf dessen Welle befinden sich ein Zwischenrad mit 36 und ein Schraubenrad mit 15 Zähnen. Das eingreifende nächste Schraubenrad hat 40 Zähne. Es ist mit der Greiferwelle und mit einem schmalen Zwischenrad von 36 Zähnen verbunden. Das Reglerschraubenrad hat 16 Zähne. An das erste Schraubenrad ist auch die Verschlußwelle gekoppelt. Im Scheibenverschluß ist eine Öffnung von 171 Grad. Der Greifer setzt +3 ab. Beim Öffnen des Kameradeckels wird er zurückgezogen, was das Filmeinlegen und -herausnehmen leicht macht. Beim Regler mache ich eine unerwartete Entdeckung. Sein Schraubenrad enthält nämlich einen Freilauf, das ist eine Klemme, die in eine Drehrichtung wirkt, in die andere dagegen nicht. Der relativ schnell drehende Regler kann daher beim Anhalten des Mechanismus’ frei auslaufen und wird nicht brüsk stillgesetzt. Es durfte wieder ein Mal eine gute Idee Metall werden. Ausgeführt ist das mit einer Wendelfeder, von der ein Ende in einer Bohrung im Schraubenrad steckt und das andere als Umschlingung der Welle abfällt. Eine solche Schlingfeder gibt es auch um den Kern der Zugfeder, übrigens noch bei mancher Marke. Mit einem Federaufzug kann ich 610 Bilder belichten, 38 Sekunden bei Tempo 16. Dank Aufzug am Federkern ist ununterbrochene Aufnahme ganzer Spulenlängen möglich. Es gibt die Geschwindigkeiten 8, 16, 24 und 48. Sie bräuchten nicht gestuft sein, eine Kurvenscheibe an Stelle des exzentrisch verdrehten Vierkants wäre auch gegangen. Eine perfekt wirksame Sperre verhindert ungewollten Lauf. Sie kann sich nicht lösen, weil man einem gut sitzenden Knopf eine halbe Drehung geben muß. Mit einer umklappbaren Kurbel kann man den Film unter Aufzug der Feder zurückwickeln. Die Zählscheibe zeigt in Metern an, sie springt im Abstand von jeweils ½ m. Durch einen Spion in der Rückwand liest man Einzelbilder ab, das selbe System wie bei der Ercsam-Camex 8. Auf dem Umfang der Federbüchse sind die Zahlen 1 bis 133 angebracht. Für Einzelbildbelichtung und Dauerlauf verwendet man einen Drahtauslöser. Der Filmkanal ist starr, ich messe die Breite von 16,08 Millimetern. Verkanteter Filmlauf wie bei der Eumig C 3. Das Bildfenster mißt 3,50 auf 4,82 mm, seine Innenkanten sind blank. Die Andrückplatte ist verchromt. Die Christen hat ein unprätentiöses Gehäuse in Kastenform, Länge 106 mm, Breite 60 mm, Höhe 131 mm. Leergewicht 1100 Gramm. Im Boden das ⅜-Zoll-Gewinde. Die Kamera steht tip top. Auf dem Dach ein Ledertragband. Ich finde die Anlage der handlichen und kompakten DB interessant, die Ausführung dagegen lausig. Die Filmführung ist primitiv, die Werkplatinen sind nicht positioniert, da muß man pröbeln und schieben, die Verschlußwellenlager sind aus Plastik, warm eingepreßt, die Bohrungen in Platine und Verschlußlagerhalterung fluchten nicht. Zudem ist eine Bohrung in der Lagerhalterung kegelig angesenkt, die Senkkopfschraube zieht die Halterung unweigerlich zu sich. Nach dem Gewindeschneiden verputzen? Eh, bien, non. Ans Einstellen von Spiel im Getriebe ist nicht zu denken bei der Machart. Die Halterungen der Reglerlager müßte man verstiften. Ausrichten kann ich sie, aber die Reglerzapfen sind so ungleich, Ø 1,98 oben und 1,95 unten, daß genau fluchtende Lagerbuchsen den Regler nur schlottern lassen. Man würde dem Regler eine Welle von durchgehender Größe wünschen und die Lagerbuchsen gemeinsam auf Maß gehont, doch er ist anders gemacht. Brutal sind Stahlschrauben in Aluminium, das ist auch verkehrt. Schrauben sollten die schwächeren Verbrauchsteile sein und das Material der Innengewinde von größerer Festigkeit. An der Christen DB hat man eine Reflexsucherkamera mit zwei, drei Schikanen, die sich aber nicht eignet für wiederholte Pflege. Bei jedem Anziehen der Schrauben verschlechtert man die Gewinde. Wem es ein Trost ist: Die meisten Amateurgeräte sind so gemacht. Zum Membran-Reflexsucher Heute, 5. Februar 2017, habe ich ein Membrangläslein auf einer Ecke eingeklebt. Nach vorne darf es nicht überstehen, weil da die Schutzscheibe bis auf den Membranhalter fallen kann. Sie ist ins Objektivgewindestück nur eingesteckt. Hintenheraus bleiben vielleicht zwei Zehntel zum vorbeirasenden Verschluß . . . Im Sucher habe ich Doppelbild. Suchermembranen müssen einseitig entspiegelt sein, sonst ist das nichts. Im Moment fehlen mir leider die Mittel, meine Gläslein einseitig entspiegeln zu lassen. Dann müssen Reflex-Membranen eben liegen, wobei das Ankleben nur Behelf ist. Zwar steht das Glas, richtig geklebt, unverspannt im Strahlengang, jedoch nicht unbedingt in der Ebene, in der man es haben will. Es führt nichts daran vorbei, eine Ebene einzurichten und das Glas aufzulegen. Weiter ist das Haltestück der Christen aus Aluminium gemacht und hat Hufeisenform. Beim Anziehen der Gewindestifte zur Befestigung verspannt man es. Um es nicht zu verspannen, dürfte man die Gewindestifte nur gerade bis Spiel Null anstellen und müßte sie anschließend mit Schraubenlack sichern, was auch wieder Quark ist. Die Gewindestifte sind zu kurz, sie stehen angezogen so tief in den Bohrungen, daß man nie wieder recht an die Lackkappe herankäme. Gut, man kann sie durch längere ersetzen. Nach meinem Verständnis richtig wäre eine Membranhalterung erstens von geschlossener Form, zweitens aus durchgehärtetem Stahl mit einer geschliffenen Auflagefläche und drittens axial befestigt, nicht radial, und zwar großflächig. Das heißt, keine Gewindestifte, die je einen Druckpunkt machen, sondern ein Gewindering. Linsen in Objektiven werden ja auch axial mit Ringen befestigt, nicht radial mit Schrauben. Diese benutzt man bei Blenden- und Entfernungseinstellringen, wo es reichlich Spiel gibt. Die Membranauflage dürfte geläppt sein und ein überfangendes Rähmchen haben, worin das Glas mit ringsum etwas Spiel liegt, niedergehalten von zwei Federblättern oder einer Ringfeder, falls man rund konstruierte. Der Knackpunkt ist jedoch eine Mattscheibe. Die Reflexeinrichtung ist weniger wert mit Luftbild. Wir erkennen hier die Zwickmühle aus Lichtverlust für den Film und Helligkeit des Sucherbildes. Man könnte die Plankonvexlinse in der Membranhalterung mattieren. Ich hab’s ausprobiert, ihre Planfläche steht im richtigen Abstand und wird in die Fadenkreuzebene abgebildet. Vielleicht ließ Christen diese Option offen, vielleicht war sie ihm nicht nicht ein Mal bewußt. Zum Filmen bei guten Lichtverhältnissen wäre diese 8-mm-Kamera, alles aufgearbeitet, die mit dem genauesten Reflexsucher. Die Feineinstellung längs der optischen Achse erfolgt durch Unterlegen der Membranhalterung mit dünnen Paßscheiben. Ob es sich lohnt, so zu investieren? Nein. Ich verschmerze das ausgegebene Geld und wende mich anderen Geräten zu. Bis neulich Patrice-Hervé Pont, Catalogue des cameras françaises, modèles d’amateur depuis 1945; 1993

- 32 Antworten

-

- 2

-

-

- filmkamera

- doppel-8

-

(und 5 weitere)

Markiert mit:

-

Eastman Tri-X 7233 kam 1954 heraus. Wie lange der hergestellt worden ist, bleibt noch herauszufinden. Die Kodachrome-Packung ist von vor 1962, aber nach 1951. 1961 kam Kodachrome II auf den Markt.

-

Interessante Neuigkeiten bei Adox (Gießmaschine, GK-Film)

Film-Mechaniker antwortete auf Jürgen Lossau's Thema in Schmalfilm

Akeley-Ton kenne ich nicht! Helge hat insofern Recht, als man dem Artikel im Popular Science nicht entnehmen kann, was von Bell & Howell zum Super-8-System beigetragen worden war. Ich habe die Vermutung, daß die Kodak-Leute das Ganze „on-the-go“ entwickelten, sozusagen offen für Vorschläge von den Geräteherstellern waren. Bei Bell & Howell gab es Dutzende von fähigen Technikern. So wie der Text geschrieben ist, bleibt Kodak die Initiantin, ist aber nicht die Ausgestalterin. Doch zurück zu Adox!