-

Gesamte Inhalte

8.346 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

217

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker

-

Klarer Fall: Lichttonkopien auf Polyesterfilm, Sollbruchstelle mit Klebeband, Kopien gewachst, Projektor tip top gewartet, fähiger Techniker auf Abruf in der Nähe Ich hatte eine Endlosschleifenprojektion fürs Kunstmuseum Basel eingerichtet, der Siemens & Halske 2000 lief mit 500-W-Lampen und drei Kopien mehrere Wochen täglich acht Stunden lang. Die meisten Besucher waren an der Installation wohl gelangweilt vorbeigegangen. Ist ja auch ein fertiger Quatsch und hat mit Kunst nichts zu tun.

-

Mit Verlaub, es ist Leichtmetall-Druckguß, eine Aluminiumlegierung, ganz bestimmt nicht Stahl. Man kann einen Magneten dranhalten und sich selber davon überzeugen. Es kann mir eigentlich egal sein, was in Foren alles zusammengeschrieben wird, sogar bei ARRIFLEX, Mitchell und Bell & Howell heißt es immer wieder Gußeisen und dergleichen, jetzt ist es einfach genug, finde ich. Es gibt, von Projektoren abgesehen, kein einziges filmtechnisches Gerät mit einem Eisen- oder Stahlgußgehäuse, auch wenn es einem so vorkommt. Auch die Formulierung built like a tank ist fertiger Quatsch, es stimmt einfach nicht. Zuletzt möchte ich alle, die es betrifft, bitten, mit dem Ausdruck verbaut aufzuhören. Da sind diese oder jene Kondensatoren verbaut, usw., das ist geistiger Dünnpfiff. Es kann nur ein Material, ein Grundstoff irgendwo verbaut werden, zum Beispiel Sand oder Holz oder ein bestimmter Kunststoff, jedoch keine fertigen Dinge wie Transistoren oder Zahnräder. Beim Verbauen wird das Material neu geformt, eingepaßt, zerkleinert, vermischt. Ich wünsche allen eine schöne Ferienzeit, ich gehe jetzt wieder packen. Montag ziehe ich um.

-

Schärfeprobleme durch Trocknung ?

Film-Mechaniker antwortete auf Harald Müller's Thema in Schmalfilm

Ja Ja. Nein. Ja, nach einigen Wochen bis Monaten, wenn Schicht innen auf gut runden Kern gleichmäßig aufgewickelt Spiralen unter Wasser, d. h. im letzten Wässerungsbad, öffnen und mitdrehen; Film durch feuchtes Viskose-Schwammtuch ziehen -

Neue Kodak Super8 Kamera soll 2500-3000$ kosten

Film-Mechaniker antwortete auf FilmCurlCom's Thema in Schmalfilm

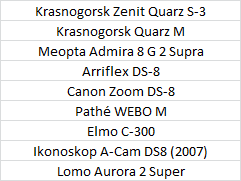

Schnell mal die bekannten DS-8-Kameras zusammengestellt, ohne Umbauten: Die S-3 kenne ich kaum. Die Quarz M ist so richtig schnucklig und solide, auch gut zu reparieren. Die Supra ist ein Blechleinhäufchen. Arriflex DS-8 nicht erhältlich Canon Zoom zu hohe optische Achse Pathé tief liegende optische Achse als Riesenvorteil, ansonsten muß man jede einzeln durcharbeiten, damit sie zuverlässig funktioniert. Die Elmo bietet bei aller Vielseitigkeit keinen Optikwechsel. Von den Schweden hat man nur vernommen, daß wenigstens 25 Bestellungen eingehen müssen, damit man produziert. Die AVRORA ist ein Plastikhäufchen. Es ist mir klar, daß Super-8 vom schnellen Kassettenwechsel lebt. Deshalb hatte es auch den enormen Erfolg wie die gleichzeitig erschienene Compact Cassette oder Musicassette. Doppel-Super-8-Film und erste Kameras kamen 1966 auf den Markt. -

Belischtungsmesserschlatung Ich liebe das.

-

Neue Kodak Super8 Kamera soll 2500-3000$ kosten

Film-Mechaniker antwortete auf FilmCurlCom's Thema in Schmalfilm

Freunde, ich kann’s nicht lassen, mir weiter Gedanken über die Kamera zu machen. Was einem ja noch durch den Kopf gehen kann, ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Tatsache, daß alles Super-8-Material für einen Moment lang als Doppel-Super-8 vorliegt, und zwar unmittelbar nach dem Perforieren. Vielleicht hatten wir das schon gestreift, auf jeden Fall drängte sich eine DS-8-Kamera auf, wenn der Filmbereich von Kodak nicht sonderlich rentabel ist. Es sind ja längst alle Patente abgelaufen, so daß man sich von der Elmo C-300 etwas nehmen kann oder von irgend einer Konstruktion. Kodak bräuchte bloß Spulen, Dosen und Schachteln, könnte sich die irrsinnige Super-8-Cartridge sparen. Ich bin mir ziemlich sicher, daß eine neue DS-8-Kamera mit zwei, vielleicht drei Jahren Garantie und einem Reparaturservice dazu Erfolg hätte. Die Kunden haben auch Super-8 am Ende, das Einlesen des entwickelten, ungeteilten Materials geht gleich gut, ein Preisvorteil käme den Filmern zu mit dem alten Doppelformattrick. Ich sehe ganz irrational, aus dem Gefühl heraus eine Kamera für 50-Fuß-Spulen (15 m). Damit ist das Gerät nicht so groß, hat aber doch 3600 Bilder Vorrat, also die selbe Länge wie in der Cartridge. Wenn Kodak mich mit der Konstruktion einer neuen Kamera beauftragte, nähme ich sofort an. Werkstatträume mieten, Kollegen unter Vertrag nehmen und anfangen. Ich könnte mich sogar in die Tradition der länglich liegenden Grundform der Ciné-Kodak-Geräte einfügen, wie sie die angekündigte Super-8-Kamera auch hat. -

Frisch hatte 5.61 um ISO 8 bis 10. In Positiventwickler 3½ bis 4 Minuten bei 20 Grad Celsius

-

Es gibt eigentlich nur eine Sache zu beachten. Quecksilberoxidzellen liefern konstante Spannung bis kurz vor Erschöpfung, ein bis zwei Jahre lang 1,35 Volt, dann krachen sie zusammen. Alle anderen Zellen fangen mit Nennspannung an und lassen nach einer mehr oder weniger schräg geneigten Kurve immer mehr nach. Die besseren Geräte sind mit einem elektronischen Leistungsausgleich ausgestattet, der die Spannung hochhält. Das saugt die Zelle schneller aus, aber dem Zweck ist gedient.

-

Luft/Wassser kondensiert im Bildfenster beim 16mm Projektor

Film-Mechaniker antwortete auf Thema in Technik

Kondenswasser entsteht unter zwei Bedingungen, die zusammenkommen. Luftfeuchteunterschied und Temperaturunterschied. Ein Fenster ist die zugespitzte Verbindung der beiden Bedingungen. Du hast relativ große Temperaturunterschiede bei den Bauteilen des Projektors, und zwar vorne-hinten und innen-außen. Bezeichnen wir die mit dem Licht beaufschlagten Flächen mit vorne, dann ist es hinten immer kälter. Ebenso ist das Material, worin das Fenster sitzt, wärmer als die Öffnung, das ist innen-außen. Entscheidend sind nicht die absoluten Temperaturen. Im Bildfenster findet fortlaufend Luftaustausch statt, wir haben von Lüftern und Luftdruck gesprochen, es braucht also nur ein starkes Wärmegefälle, was wir auf Grund stark verschiedener Materialien haben. Kunststoffe reflektieren Wärme viel mehr als Metalle. Kunststoff weg, Kondenswasser weg -

Luft/Wassser kondensiert im Bildfenster beim 16mm Projektor

Film-Mechaniker antwortete auf Thema in Technik

Es war auch nicht ganz so ernst gemeint. -

Luft/Wassser kondensiert im Bildfenster beim 16mm Projektor

Film-Mechaniker antwortete auf Thema in Technik

Kondensieren verhindern. Wenn, wie du sagst, Wasser an der Andrückplatte kondensiert, dann ist sie zu kalt. Wie ich den FP 38 kenne, habe 1989 zum letzten Mal mit so einem gearbeitet, dann liegt das Grundproblem im Kunststoff. Fehlkonstruktion Einzige Abhilfe: anderer Projektor. Man kann noch versuchen, die Andrückplatte zu metallisieren oder die Öffnung mit einem Blecheinsatz zu versehen, der warm wird. -

Ich glaube auch nicht, daß Herr Grebenstein den C-Mount-Murks zu verantworten hat.

-

Man kann es erahnen, mir war so, als ich die Fotos studierte, siehe Seite 1, daß da Einlagen gemacht wurden. Der Deckel schließt tatsächlich auch nicht mehr so leicht. Das ganze ist mit schwarzer Dichtmasse überschmiert, doch man kann den Versatz sehen. Die Idee, C-Mount-Objektive verwenden zu wollen/sollen, ist halt einerseits nahe liegend bei den Gewinden, andererseits aber zu verwerfen, weil H-16-RX-Objektive auch nicht gut funktionieren. Die Doppelprismen von H-16 Reflex und H-8 Reflex sind unterschiedlich dick. Daher wäre eine 16er Front logisch richtig (mit 8-mm-Maske). Man brächte sich aber um die Weitwinkel unter etwa 9,5 mm.

-

Das Rätsel ist gelöst. Die Kamera wurde für Verwendung von C-Mount-Objektiven verändert. Das Auflagemaß aller drei Revolverfasssungen stimmt dabei nicht ein Mal. Die Objektive sind umgestellt worden, wobei gleichzeitig das Weitwinkel am Unendlichanschlag gefährlich nah an Front und Prisma vorbeischwingt und die Entfernungsskalen aller drei Objektive nicht brauchbar sind. Es gibt noch mehr Probleme, die Patrick jetzt mir mir bespricht. Der Jurist würde sagen: Ein Fall mit geringer Chance.

-

Erfahrungsaustausch Siemens Kinokamera

Film-Mechaniker antwortete auf RetroFilmer's Thema in Schmalfilm

Du darfst guten Gewissens bescheiden anfangen. Eine einfache Kamera, ein Normalobjektiv Mit der Zeit kommt der Wunsch nach etwas Bestimmtem. Die Ausrüstung wächst mit dir. -

Den Umbau hatte Bolex International angeboten. Man kann das immer noch kaufen.

-

Danke, Friedemann, für die Verknüpfung Da steht: The result is silver halide crystals tuned for different colors; those dyed yellow will grab blue light, magentas capture green, and cyans snag red. Übersetzung Das Ergebnis sind Silbersalzkristalle, eingestellt auf verschiedene Farben; die gelb gefärbten werden blaues Licht auffangen, die purpurnen grünes und die türkisen rotes. Leider kreuzfalsch. In der blauempfindlichen Schicht wird Gelb erzeugt, usw.

-

Neue Kodak Super8 Kamera soll 2500-3000$ kosten

Film-Mechaniker antwortete auf FilmCurlCom's Thema in Schmalfilm

Einen Aspekt bin ich bislang übergangen. Der elektronische Sucher, das Display, läßt nicht mit entspanntem Auge beobachten, das heißt auf größere Entfernung. Um die Schärfe zu überwachen, muß man auf eine Distanz von 30, 40, 50 cm am Monitor kleben. Wenn Super-8-Filmen nur kurzes Hinblicken und Abdrücken sein soll, dann hat man bei Kodak Stellung bezogen. Jede Kamera mit optischem Sucher gibt ihrer Besitzerin, ihrem Besitzer die physiologische Freiheit, auf die wahre Entfernung zu akkomodieren. Merkwürdig, daß ich das nicht früher bemerkte -

Ektachrome 100, Tageslicht, von 1999

-

Luft/Wassser kondensiert im Bildfenster beim 16mm Projektor

Film-Mechaniker antwortete auf Thema in Technik

Die Lampe darf einfach keinen Wärmestau erleben. Es wird meistens übertrieben mit Gebläsen. Es muß eigentlich bloß fortlaufend Luft von unten zum Kolben strömen und nach oben weg gehen. Das Glas hält den Innendruck und die Hitze aus, schon ein laues Lüftchen reicht zur Kühlung. Die warme Luft soll möglichst weg vom Gerät. Bei Kohlenbogenlampen muß man die Rauchgase ins Freie blasen, der Lüfter sitzt daher unmittelbar vor einem Durchbruch in einer Außenwand. Er zieht also die Luft aus dem Lampenhaus. Das Lampenhaus hat unten Öffnungen. -

Die Bildfrequenz 12 sollte erhältlich sein, wenn nicht, dann haben wir einen weiteren Hinweis auf unqualifizierten Eingriff. Das Doppelprisma spiegelt 25 Prozent aus, 75 Prozent des Lichts vom Objektiv fallen auf den Film. Der Offenwinkel im Verschluß ist 135 Grad, daher ist die Belichtungszeit 2⅔ Mal die Zahl der Bildfrequenz im Kehrwert, also z. B. Tempo 16 × 2,666 = 42,7 bzw. 1/42 Sekunde oder Tempo 24 × 2,666 = 1/64 Sekunde. Mit den 25 Prozent Lichtverlust der Sucherprismen verrechnet belichtet man für 1/80 Sekunde.

-

Luft/Wassser kondensiert im Bildfenster beim 16mm Projektor

Film-Mechaniker antwortete auf Thema in Technik

Ja, das kennt man, hatte ich beim Cinelabor 16 mit Xenonlampe und Messingblecheinsatz als Bildfenster. Abhilfe ist Luftzufuhr vom Bildfenster Richtung Film. Sobald Luft vom Film zum Bildfenster strömt, hat man das lästige Kondenswasser, typischerweise wenn Lüftungsüberdruck vom Lampenhaus herrscht. Lampenhaus muß abgesaugt sein, nicht vollgeblasen. -

Den Schnee habe ich auch schon kennen gelernt, vor über 18 Jahren. Damals habe ich eine Kundin verloren deswegen, ich führte den Fehler auf meine Arbeit zurück. Es sind tatsächlich Materialfehler. Schwarze Punkte dagegen sind eindeutig Verarbeitungsfehler. Fomapan R ist schon ein Amateurmaterial. Ich finde trotzdem, daß die Tschechen sich ein wenig mehr anstrengen könnten. Wenn man mit den Belgiern vergleicht, die alten Gevapan-Umkehrfilme, muß man sagen, daß eine ganz andere Qualität möglich war und ist. Auch Lumière, Bauchet, Ferrania, Perutz, Mimosa, Schleußner und natürlich Agfa hatten sehr schöne Schwarzweiß-Umkehrfilme gemacht.

-

Das verschiebt sich nicht einfach so. Wenn die Prismen nicht stimmen, gibt es unterschiedliche Schärfe links-rechts. Wenn die Prismen gut senkrecht zur optischen Achse stehen, aber zu weit vorne oder zu weit hinten, dann gibt es Schärfeprobleme, aber gleichzeitig auch keine Übereinstimmung zwischen den Ausschnitten von Bildfenster und Suchermaske. Kollimator habe ich. Vielleicht wurden die Prismen getauscht und unsorgfältig montiert, wobei ich sagen muß, daß Hunderte, Tausende davon gleich gefertigt worden sind. Zuletzt: Der Fehler scheint etwa 0,7 bis 0,9 mm zu betragen, was nicht von den Prismen stammen kann. Dort geht es um Hundertstel bis einen Zehntel. Ich habe noch eine Idee: Dreh den Revolver weg und prüfe mit einem passenden Schraubendreher, ob die beiden unteren Schrauben, die die Bildfensterplatte halten, angezogen sind. Das sind die zwei schwarzen bombierten Flachkopfschrauben, die unterhalb des Prismenblocks in der Front eingesenkt zu sehen sind. An die oberen kommst du nicht heran, ohne das Umlenkprisma herauszunehmen. Da fängt die Technikerarbeit an.