-

Gesamte Inhalte

7.772 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

200

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker

-

Frage(n) zum Siemens 2000 Lichtton 5W

Film-Mechaniker antwortete auf nefelibata's Thema in Schmalfilm

Michael, mein Einwurf ist mehr präventiv gemeint. Weißt du, ich habe einige Semester lang Filmwissenschaft studiert, habe selber eine rein theoretische Arbeit mit dem Titel Ein Beitrag zur Pionierforschung geschrieben. Dann bin ich hauptberuflich in die Kino-Szene eingetaucht und habe die letzten Jahre miterlebt. Das Digital-Trauma sitzt tief. Spielerisch ist gerade das Reizwort. Da darfst du mich als alten Sack betrachten, für mich ist der Filmtechnikberuf keine Spielerei. Du bist es ja, der schreibt: Ich frage mich jetzt ganz laienhaft, was da los ist. Darauf sollte man eigentlich nicht reagieren. Man tut’s dennoch, weil man, wie du richtig sagst, ein Herz hat. Das Herz erträgt aber keinen Mißbrauch. Der hockt halt immer herum, auch wenn es dir nicht bewußt ist. Er kauert zum Beispiel in dem „wohlwollenden Interesse“. Brauchen wir dein Wohlwollen? Da komme ich nicht mehr mit. Ich fühle mich überhaupt nicht angegriffen. Um mich anzugreifen, mußt du schon anderes Geschütz auffahren. Nein, die Sache ist subtiler, eine Verschiebung zwischen den Generationen. Also, mach mit dem Siemens & Halske 2000, was du willst. Wenn es aus dem Lampenhaus stinkt, lernst du, daß da ein Widerstandsdraht glüht und an diesem Staub verbrennt. Am Motor ist ein Fliehkraftschalter, der andauernd Funken zieht. Seine Kontakte brennen ab, irgendwann können sie zusammenschweißen. Ich erinnere mich an den Geruch, mit dem sich das Klassenzimmer jeweils füllte, wenn mein Grundschullehrer den Specht-Film oder einen anderen Sielmann spielte. -

Die Beanspruchung ist weit geringer als bei vollem Tempo. Wenn man mit 32 B./s und schneller anhält, wird viel mehr kinetische Energie im Schaltwerk verbrannt als im Einzelbildbetrieb. Die Kamera kann Hunderttausende von Einzelschaltungen machen.

- 11 Antworten

-

- belichtungszeit

- nizo heliomatic trifo

-

(und 1 weiterer)

Markiert mit:

-

Frage(n) zum Siemens 2000 Lichtton 5W

Film-Mechaniker antwortete auf nefelibata's Thema in Schmalfilm

Ohne Ton würde ich das noch als Vorprogramm- oder Pausenlichtspiel im Kino wollen. Wenn ich Gestaltung medialer Umgebungen lese, wird mir Grau vor Augen. Wie abgehoben darf man leben? Einen Filmprojektor als Raumlampe? Michael Fischer, hier triffst du Berufsfilmvorführer an. Mir geht so etwas auf den Wecker. -

Analog oder digital -die Langzeitstabilität

Film-Mechaniker antwortete auf Ernst Wiegand's Thema in Schmalfilm

Darin liegt meiner Meinung nach die Antwort auf die Frage, wie man bewegte Bilder erhalten soll. Die Mechanik macht die Hälfte der Sache aus. -

Ein Blick aufs Arbeiten mit Moviola und Rivas:

-

Spleiße beider Formen halten gleich gut. Asymmetrisch wird geschnitten, wenn man zwei- und mehrbändig montiert. Schachbrettmontage mit kopierdichtem Schwarzfilm Asymmetrisch empfiehlt sich auch, wenn man duplizieren und kopieren (lassen) will. Ansonsten symmetrisch Es gibt auch die professionelle Montage-Variante mit Überlänge. Bei diesem Verfahren montiert man in einem Band mit gleichbleibender Anzahl Bilder zusätzlich am Anfang und am Ende jeder Szene, z. B. fünf Bilder. Beim Duplizieren oder Kopieren, das in zwei Gängen durchgeführt wird, setzt man unter Berücksichtigung der Überlängen die Szenen ohne sichtbare Spleiße aneinander. Es kann symmetrisch geschnitten werden. Voraussetzung ist FCC, Frame Count Cueing, das ist Programmierung der Steuerung der Kopieranlage aufs Bild genau.

-

„Platz schaffen für Digisate“ ist das Verlogenste, was man sagen kann. Die 35-mm-Kopie eines 100-Minuten-Films wiegt 21 kg und nimmt 0,048 m3 Raum ein, der Datenhaufen davon wiegt nichts und hat Platz auf einer Speicherkarte. „Nicht spielbares Filmmaterial“ sagt nur der Verbraucher (Konsument, wenn Fremdwörter mehr ziehen). Der Archivar besorgt ein Duplikat und kann frische Kopien abziehen. Ich kann es nicht fassen, daß man beim Bundesfilmarchiv die Filmtechnik aufgibt. Es ist nicht zu fassen, es ist der Holocaust für die Filmgeschichte Deutschlands.

-

Der Räumungsvorschlag kommt von mir. Wenn mir jemand erklärt, mit welchem Grund Filmarchivare jammern, sie hätten zu wenig Geld zur Verfügung, während sie Neubauten errichten lassen für Millionen, Beispiel Schweiz mit Baustelle bis 2018, dann lasse ich nach. Wäre ich Direktor des Filmarchives, bescheidenerweise des schweizerischen, würden Millionen ins Duplizieren gefährdeten Films fließen und nicht in Beton und Computer. Bei den Bibliotheken hat noch kein Computer ein Buch gerettet, es sind chemische Maßnahmen, und meine Entscheidung wäre ohne Überlegen Buch, nicht Text. Das Papier zuerst, der Band. Bücher gab es lange vor dem Druck. Gleich beim Film: Fotografie zuerst, dann Geschichte, also Dokument vor Fiktion. Mit Verlaub, Rückschluß auf der Erstauswertung des Films im eigenen Land errmöglichen für The Lion King, Antz, Die Hard, Edward Scissorhands?

-

Nichts Neues, 1:2 gab es 1954 mit Superscope.

-

Perfo angeknackst reparieren oder nicht?

Film-Mechaniker antwortete auf thommi's Thema in Schmalfilm

Wie Chris sagt, Perfix. Mit dem Catozzo fügt man der Perforation meist noch mehr Schaden zu, weil so ein Ding viel weniger genau stanzt als ein Perforierapparat. Oft sind Stempel und Lochplatte mit Klebestoff verschmiert, beschädigt, stumpf, ausgestanzte Butzen landen auf dem Film. Leo Cattozzo hat ein Gerät für Schnitt und Montage von Mustern erfunden, Vorführkopien sollte man nicht mit dem Gerät traktieren. Ich empfehle die Montagegeräte nach Carlos Rivas: Dieses hier ist mit Schrägschnitt für Magnetfilm, ich besitze noch kein 16er mit geradem Schnitt. Werde mir bald eines kaufen, sie sind immer günstiger zu haben. -

Wenn man bei den Archiven nur alles jeweils Ausländische abtrennte, wäre viel gewonnen. Warum müssen die europäischen Filmarchive mit amerikanischen Kopien vollgestopft sein? Man schicke alles Spanische nach Spanien, Material ungarischer Produktionen nach Ungarn und so weiter. Bei der cinémathèque suisse lagern Kopien von The Lion King und Antz und anderen Schunds immer gleich mehrfach und man ist noch stolz auf eingebrannte Untertitel. Weg mit dem Müll!

-

Danke für das Engagement und die Hinweise!

-

Kern Switar, Pizar, Yvar, Genevar, Rx, Ar, Dv, preset, MC, usw.

Film-Mechaniker antwortete auf Mich's Thema in Schmalfilm

Ich liebe die doppelte der Normalbrennweite, so drehe ich nach Möglichkeit mit dem Pizar 50-1.8. Hier ist das Schätzchen: Es ist mit den anderen f/1.8-Objektiven zusammen 1958-59 auf den Markt gekommen, wobei es sich um Sonnar-Varianten handelt mit vier freistehenden Linsen. Acht verschiedene Radien bei vier Elementen ist der grundlegende Schritt weiter vom Triplett. Die Planar-Switar-Sechslinser haben zehn Radien bei acht Glasluftflächen mit dem Nachteil der Kittflächen. Zwar entfallen Glasluftflächen, doch man verschenkt auch Freiheitsgrade, weil je zwei Linsenradien gleich sind. Kern führte mit den f/1.8-Objektiven und den ersten Zooms Zweifachvergütung ein, Multi Coating um 1968. -

Kennt jemand dieses Lichttongerät?

Film-Mechaniker antwortete auf preston sturges's Thema in Technik

Leider irrst du. https://de.wikipedia...i/Émile_Reynaud -

Man braucht niemanden zu überzeugen, das geht fast nie gut. Am besten steht man einfach dazu, was man so tut, und fertig.

-

Verlorener Melies Film auf falsch beschrifteter Filmrolle in Tschechei gefunden

Film-Mechaniker antwortete auf Angrist's Thema in Nostalgie

Wundervoll! Es kann nicht genug poetische Filme geben. -

Besten Dank für Eure Kommentare Etwas Technik als Nachtrag: Es gibt ein Kronenrad im Getriebe, 90 Zähne. Das Federhaus besitzt 143 Zähne (keine Primzahl). Der Getriebezug ist 143|11-90|12-20|12-20|12 auf Reglerwelle.

- 5 Antworten

-

- 16mm

- Filmkamera

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

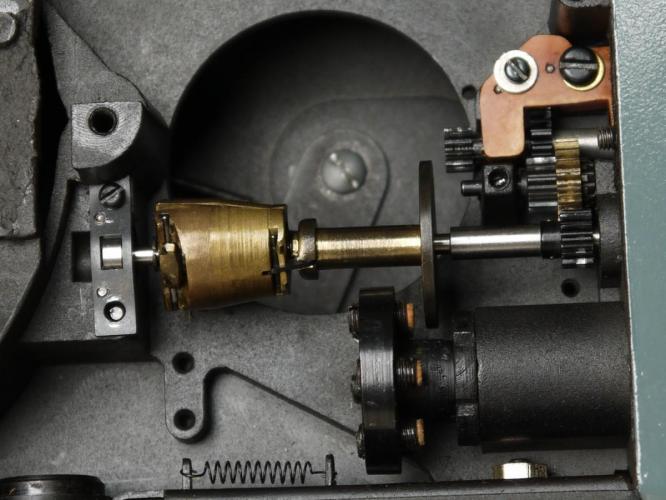

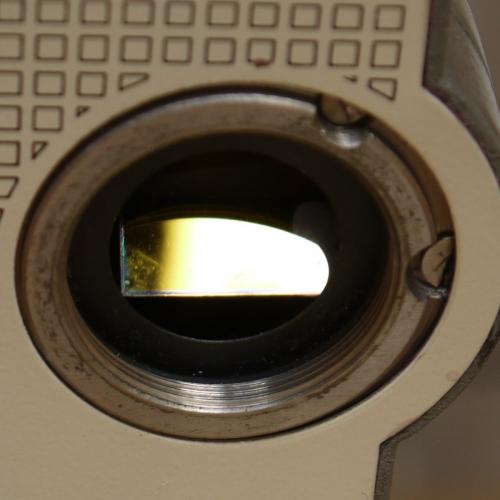

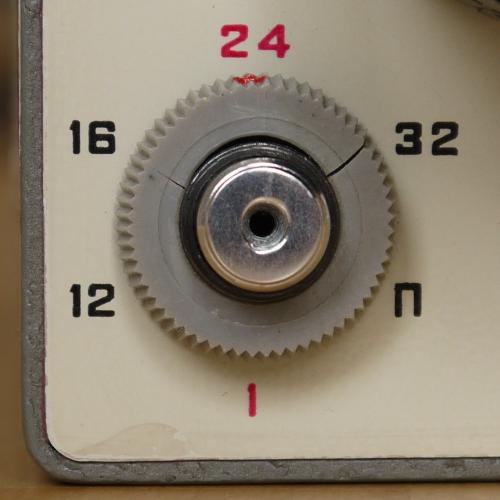

Beim Auspacken kommt mir in den Sinn, daß ich einen Abkömmling des Ciné-Kodak K von 1930 in Händen halte. Ihr erinnert Euch, es wimmelte in Rochester einst von Deutschen und Schweizern*. Darum mit K: Koax. Dank dieser Anordnung der Filmspulen und enger Bauweise der Mechanik hat alles Platz in einem Gehäuse von 190 × 125 × 55 mm, ohne vorstehende Teile gemessen. Vorne das C-Gewinde, dahinter eine Glasmembrane im 45-Grad-Winkel wie bei der Pathé WEBO M, allerdings nicht zur Seite, sondern nach oben spiegelnd, und wie bei mancher Mitchell BNCR (1967), dazu ein Suchersystem mit zehnfacher Vergrößerung. Das Okular läßt Anpassung ans Auge innerhalb von ± 2 Dioptrien zu. Meine Exemplare, aus der Ukraine und von Bulgarien beschafft, haben die Nummern 245-72 und 0974-71. Die Alpha wurde von 1970 bis 1973 gebaut, ein Erzeugnis aus dem glücklichen Fünfjahreplan 1966–1970. Seit Jahren zuvor baute man mit der Kiew-16 S eine metrische Kopie des Bell & Howell Filmo Auto Load nach. Wieviel von der Kamera in die Alpha geflossen ist, zeigt sich beim Greiferantrieb. Beim Vergleichen der technischen Einzelheiten blicke ich zur ursprünglichen Schmalfilmkamera von Bell & Howell zurück (1917), die für halbierten Normalfilm gebaut wurde. Die Exzenterscheibe für den Greifer enthielt die Bell & Howell Standard (1911-12), sie hatte Charles Moisson 1894 beim Prototypen für den Lumière-Domitor eingeführt und ist selbst Jahrhunderte alt, wenn man sie als in der Antike bekannt voraussetzt. Wie wir vom Mechanismus von Antikythera wissen, waren vor über 2200 Jahren mehr Dinge in Gebrauch, als sich unsere Lehrer vorstellen konnten, zumindest meine. Im Boden das ⅜-Zoll-Gewinde. Die Kamera steht auf ihrer großen Bodenfläche bockfest. Vorteil liegende Kiste. Die optische Achse liegt 50 mm darüber. Die Kiew 16 Alpha hat ein Kunststoffgehäuse aus Diflon-K, ein Polycarbonat, wie es in der Sowjetunion hergestellt wurde. Daher das Leergewicht 1150 g, mit Film geladen, ohne Objektiv 1250 g. Diflon hat nach Angabe von Alekseyev und Umanskiy, 1973, Kältebeständigkeit bis –100 °C und eine Erweichungstemperatur um 135 °C. Diflon K ist korrosionsbeständig. Das Unternehmen Diflon in Kiew gibt es heute noch. Im Gehäusekörper sind Aussparungen und Gewindekernbohrungen vorhanden für das Drehspulinstrument des späteren Polyautomaten. Mechanisch hat man eine mit Bogenrätschengreifer nach Norm absetzende Kamera. Die Filmseitenführung ist jedoch nur auf der technischen Höhe der Eumig C 3, ein starrer Kanal. Es stehen die Bildfrequenzen 12, 16, 24 und 32 zur Verfügung plus Einzelschaltung mit und ohne Drahtauslöser. Wie bei den Ciné-Kodak gibt es Stellschrauben mit Regleranschlägen. Grundsätzlich könnte man eine Kurvenscheibe ähnlich derjenigen bei Beaulieu einbauen, um stufenlose Tempoverstellung zu haben. Der Öffnungswinkel im Scheibenverschluß beträgt 170 Grad. Der Verschluß, dessen Achse etwas tiefer liegt als die optische, dreht sich im Gegenuhrzeigersinn. Eine Fühlhebeleinrichtung zeigt den Filmvorrat in Fuß und Metern an. Umlaufendes Federhaus und direkter Aufzug am Federkern erlauben, während der Aufnahme nachzuspannen. Mit einem Aufzug werden 605 Bilder belichtet. Das sind 25 Sekunden Aufnahmedauer bei Tempo 24. Es gibt eine Federsperre mit Planetenrad, darüber eine Abdeckkappe mit Krempe. Federbüchse dicht, kaum Rost. Das Schaltwerk hält einen Bolzen in der Verschlußwelle an. Übersetzung zwischen ihr und Regler: 10 zu 3. Vier Kugellager, wer hätte das gedacht! Das ganze Getriebe ist trocken, an einem Kugellager hängt noch etwas altes Fett. Rost. Zweigewichte-Fliehkraftregler, kreisrunde Exzenterscheibe im Greiferrahmen. Das dünne Bildfensterblech ist ohne Möglichkeit zum Ausrichten mit drei Schrauben fixiert. Okular fest. Jemand hat schon geschraubt. Es ist klar Technikimport, ein Abglanz noch vom Chicagoer Rockwell-Labor, und entfernt klingt auch das Getriebe der Eumig C 16 an. Was auch überrascht, sind Verstiftungen. Die einzige Platine, Stahlblech von der Stärke 0,43 mm, ist mit drei 1-mm-Stiftchen gegen Verschieben gesichert. Das Trägerblech des Greifers sitzt auf zwei 1er Stiftchen, die Halterung des Aulösehakens und das Objektivgewindestück ebenfalls. Alles andere steht in starkem Kontrast zu diesem mechanischen Aufwand. Der Gehäusekörper ist nirgends verstärkt, alle Schrauben mit Ausnahme der Bodengewindebüchse, die mit Stahlblechschiene und Mutter befestigt ist, sitzen direkt in dem Diflon. Der linke Zapfen des Federkerns läuft im Diflon. Ich muß sagen, daß dieser Kunststoff sich beim Bewegen der Schrauben nach 45 Jahren recht solide anfühlt. Er zeigt an keiner Stelle Risse. Die Güte der Bearbeitung und die Montagequalität sind lausig. Als Auflagemaß stelle ich 17,58 und 17,56 mm fest. Es sollte 17,52 mm sein. Bei einem der C-Gewinde steht eine Braue vor. Die Filmführung birgt Kratzerrisiko. Es ist nicht dafür gesorgt worden, daß der Film mit der Bildfläche nirgends ankommen kann. Das trifft hauptsächlich auf den Weg zwischen Vorratsspule und Zahnrolle zu. Wohl hat das Gehäuse innen eine geglättete Fläche und Abschrägung, doch das genügt nicht. Die Vorratsspule ist nicht gebremst, die Plastikumlenkrollen laufen nicht gerade sehr gut rund und besitzen Gräte. Wenig Staub bringt sie schon zum Stehen. Daneben scheint mir auch die Aussparung für die Bildfläche im Filmkanal etwas untief. Weiter, macht man die Schleifen zu klein, neigt gewöhnliches Material bei den Perforationslöchern zum Einknicken, so scharfe Kurven muß der Film machen. Ein unscheinbarer verchromter Zapfen hilft, die untere Filmschleife von der Andrückplattenhalterung fernzuhalten. Film mit dünnerer Polyesterunterlage verhält sich sehr gut. 200 Fuß in der Kamera zu haben, ist cool, 5½ Minuten bei Tempo 24. Man verliert aus der Natur der Sache nur wenig Licht an der Membrane, einer der großen Vorteile dieses Sucherkonzepts. Bei meinem Modell von 1972 ist die dünne Glasscheibe mit einem gelben Farbton einseitig teilverspiegelt, und zwar die dem Objektiv zugewandte. In der Durchsicht aus Filmperspektive nehme ich eine bläuliche Tönung war. Ein mit dem Teilspiegel verbundenes Gelbfilter? Teilverspiegeltes Glas von Alpha Industries, Chantilly, Virginia, USA? Nach verschiedenen Angaben geht 30 oder 50 Prozent Licht auf die Mattscheibe, doch das sehe ich anders. Es ist etwa 8 Prozent. Die AЛБФA-Membrane ist an einer Ecke aufgeklebt, eine erfrischend einfache, wenn auch vielleicht wild anmutende Befestigungslösung. Sehr genau ist sie nicht montiert, man sieht die Schiefwinkligkeit mit bloßem Auge. Entsprechend ist das Sucherbild auch nicht recht scharf. Mikroskopie-Deckgläslein 16 × 16, Stärke Null, tun als Ersatz den Reflexdienst einwandfrei. Solche spiegeln etwa 10 Prozent Licht aus. Membrane, Mattscheibenlinse und Umlenkspiegel genau ausrichten ist eine hübsche Aufgabe. Die beste Hilfe dabei ist ein in die Sucherbohrung geschobener LASER-Zeiger, anhand dessen man vor der Kamera eine Vorlage ausrichtet. Hernach verschiebt man Kamera oder Vorlage senkrecht um 62 mm und dann geht es ans Schieben und Schrauben festziehen, bis Mattscheibe und Vorlage sich mittig im Sucherausschnitt decken. Nach Prüfen des Auflagemaßes muß man nur noch Sucherbild und Bild in Filmebene gleich scharf hinbekommen. Hierzu gibt es eine mit Gewindestift verschließbare Öffnung in der Objektivhalterung, durch die hindurch man an eine der beiden Befestigungsschrauben der Membranhalterung kommt. Ich nehme an, in der Fabrik wurde fürs Einstellen ein mattiertes Prisma hinter das Bildfenster geklemmt, ähnlich der Einstellhilfe Paillard-Bolex. Die Mattscheibe ist sehr fein und gleichmäßig, besser, als was man von Pathé, Beaulieu, Paillard, ja sogar von Arnold & Richter gewohnt ist. Die Ränder der Mattscheibenlinse sind schwarz lackiert. Auf optischem Gebiet holte Sowjetrußland durch Reparationsleistungen kräftig auf, um noch über einen gewissen Weg alleine weiterzukommen. Das meist mitgelieferte Vega 20 mm, f/2.0, ist ein Fünflinser ähnlich dem Zeiss-Biometar von 1953 mit dicker vierter Linse. Ich habe es zerlegt, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Nur ein Beispiel seiner lausigen Güte sei der Befestigungsring des Blendenkorbes. Die Linsen sind kaum besser gefaßt. Mit dem C-Gewinde bin ich frei, vom 20-Dollar-Objektiv bis zu den teuersten Apochromaten alles auszuprobieren. Die Gewindehöchstlänge ist 4 Millimeter, begrenzt durch ein dünnes Stahlblech. Echte Weitwinkelobjektive, die in die Halterung hineinragen, und einige andere können nicht ohne weiteres angesetzt werden. Das wären zum Beispiel die alten Kern-Yvar 15, Kern-Switar 25, Wollensak ½“ und andere mehr mit zu langen Gewinden. Mit Zwischenringen ab 10 mm Auszugverlängerung können sie aber im Nahbereich Verwendung finden. Die Kern-Stereo-Optik scheidet ganz aus. Die Aussparung für den Greifer in der Andrückplatte ist mit schwarzem Band überklebt, damit kein Streulicht in die Filmkammer fällt. Unter dem Fenster der Filmvorratsanzeige finden sich eingeklebte Streifen von schwarzem Papier. Den Raum zwischen Bildfenster und Objektiv zu verdunkeln, sind keine Anstrengungen unternommen worden. Blankes Metall ist zu sehen. Der Kunststoff-Griffring zum Wählen der Bildfrequenz ist unter der Spannung seines Befestigungsgewindestiftes geborsten. Es waren eben keine eingefleischten Kamerabauer am Werk, sondern die Nomenklatura hat eingekauft. Die Angestellten waren froh, bei der nach dem Politiker Grigori Iwanowitsch Petrowski benannten Fabrik beschäftigt zu sein. Die besteht immer noch. Wenn ich vor den aufgeführten Unannehmlichkeiten beide Augen zudrücke, das heißt, mich selbst belüge, dann habe ich nach gründlicher Generalüberholung eine knapp brauchbare Reflexsucherkamera. Aus zwei unvollständigen Modellen machte ich ein vollständiges. Meine Investitionen belaufen sich auf Anschaffungskosten von 87 und 50 Franken, einige Stunden Fronarbeit und Material im Umfang von 20 Franken, zusammen 157 Franken. Unter diesen Voraussetzungen muß ich das laute Laufgeräusch ertragen. Auch sorgfältige Schmierung verringert es kaum, denn die Hohlräume im Kunststoff bleiben. Dafür ist die Alpha fast ein Kilo leichter als die Beaulieu Reflex 16 und auch noch 200 g leichter als die Ikonoskop. Als Makro-Enthusiast möchte ich meine neue sowjet-ukrainische Freundin im Nahbereich nutzen. Sie riecht leicht nach vergangenen Tagen. Als Zubehör gab es Gelbfilter, Pistolengriff und Kunstledertasche. ____________________________ *Deutsche in Rochester NY, USA: Joseph Stoiber, Eastman-Kodak Co. Johann Jacob Bausch von Groß-Süßen Heinrich Lomb Ernst Gundlach J. C. Reich J. Zellweger (Schweizer?) Rudolph Klein Theodor Brück Heinrich M. (?) Reichenbach, Eastman Co. Otto Wittel, Eastman-Kodak Co. Albert F. Sulzer, Eastman-Kodak Co. William G. Stuber, Eastman-Kodak Co.

- 5 Antworten

-

- 16mm

- Filmkamera

-

(und 2 weitere)

Markiert mit:

-

Grundsätzlich kann ich das übernehmen. Ich kenne einen Federnmacher, der auf Maß Stahlblech spaltet, schleift, eine neue Zugfeder macht. Er hat mir schon für ein altes Grammophon eine neue Feder hergestellt. Kostet halt etwas Vielleicht lohnt es sich, noch ein Mal über das Vorhaben zu schlafen. Es gibt andere 16er Kameras, zu denen man eine neue Feder aus dem Lager nehmen kann und die eben bei der Optik alle Möglichkeiten eröffnen. Beim US-eBay ist eine H-16 S 4 für € 189,95 zu haben, das wäre eine tolle Kamera. Großboden, 1-1-Welle für Synchronmotore, Genaueinstellprisma, 3 C-Gewinde für eine Unzahl von Objektiven, Makro-Zwischenringe, Balgengerät, Anamorphothalter, mit der Möglichkeit, ein Kompendium vorzusetzen und mit Einzelbildzähler, der rückwärts wie vorwärts mitläuft. Ansonsten PM

-

9½ ist ein tolles Format, daran ändert der verrückteste Film-Amateur nichts. Bin selber auf der Suche nach einer Paillard-Bolex H-9.

-

http://www.macazin.d...rkamera/221017/ Mußte schon lachen, als ich das sah.

-

Vom Rhythmus des Geräusches her geurteilt, ist es nicht das Blendenlager, sondern etwas langsamer Laufendes. Es klingt nach vier Mal die Sekunde, also sollte die Problemstelle gefunden werden können. Getriebe mit knapp einem Zehntel Zähnespiel befestigen, dazu eine Blattlehre oder besser einen Messingstreifen von 0,08 mm Stärke einklemmen.