-

Gesamte Inhalte

7.772 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

200

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker

-

Niemand weiß, welchen Erfolg das Ferrania-Material haben könnte. Wie ich es verstehe, halten die Italiener sich viele Möglichkeiten offen, was ich grundsätzlich schon einen Ozean besser finde, als was Kodak in ähnlicher finanzieller Lage macht. Über den großen Teich verschließt man sich sogar dem Absatz von beidseitig perforiertem Material, einfach so. All den Filmstudenten kann es doch egal sein, ob sie auf 2-R drehen. Nur die Super-16-Anhänger und Betreiber von Auricon-Kameras brauchen einseitige Ware. Ich gebe zu, Filmstudenten und Super-16er bilden eine große Schnittmenge. Auf jeden Fall fehlt der Betriebsstoff für die alten Kameras, wo auch immer mal eine Rolle gebraucht werden kann. Keiner denkt an die Mitchell 16. Was für eine Nostalgie-Werbung könnte Kodak damit machen! Es bekommen alle weiche Knie, wenn eine Mitchell 16 zum Einsatz kommt. Wenn die Ferrania-Truppe schlau genug ist, würden sie ihren Film auch als 35-mm-Meterware auflegen, 100-400-1000 Fuß, Perforation N. Damit wäre Ektachrome ersetzt. Wenn ich mir vorstelle, mit der Eyemo und einem 100-ISO-Umkehrfarbfilm, E-6, funktionieren zu können, wäre mir Eastman- Kodak sogleich egal. Vom Umkehroriginal lasse ich ein Zwischennegativ ziehen und spare das Interpositiv. 35 mm kann günstig sein. Auf jeden Fall entfallen in dem Format einige Sorgen, die man sich mit 16 mm macht: Entwicklung Schachbrettmontage, damit die Spleiße nicht kopieren Schneidetisch und Bla Tongüte Tricks Projektion in Kinos Baldinis Antrieb ist der Fotofilm, er schwärmt für Film in Mittel- und Groß- formatkameras. Es ist schon so, ab 4" × 5" hat man keine Körnigkeit mehr, die irgendwie störte, auch keine Moiré-Effekte. Wenn ein Fachfotograf Ferrania-Film 8" × 10" lädt, Architektur, Mode, Werbung, dann geht es nur um den Inhalt. Es ist bloß Verfügbarkeit wichtig, zweitrangig noch der Preis. E-6-Verarbeitung ist weltweit gesichert.

-

Schlechte Perforation von Kodak Schlechte Perforation von Kahl

-

Eastman-Kodak-16-mm-Filme mit zwei Lochreihen: KODAK VISION3 500T Color Negative Film 7219, 400' auf Kern KODAK VISION Color Intermediate Film 3242 (ESTAR Base), 2000' auf Kern KODAK Color Internegative Film 3273 (ESTAR Base), 2000' auf Kern Das war’s aus Amerika, wie ich sagte. Man kann nur hoffen, daß Film Ferrania 2-R anbieten wird.

-

Ich habe Bilder von der Schneide- und Perforieranlage von Ciné Dia gesehen, die sieht nicht sehr gut aus. Wie sich auch bei Kahl und sogar bei Kodak gezeigt hat, scheint wesentliches Wissen um die Feinstanz- technik nicht (mehr) vorhanden zu sein. Dabei ist es gar nicht so schwer zu verstehen, worum es geht. Zur Zeit habe ich große Mühe mit dem weltweiten Wertewandel. Daß die alten Werte vergehen, wäre das eine, doch die neuen erheben sich kaum über die menschliche Natur. Fressen, Spaß haben, Mitmachen. Genau so geschmeidig wie Avichrome laufen auch andere Filmmaterialien. Wenn man aufs Geld achtet, läuft der günstigste Film am geschmeidigsten und das ist gewöhnliches Positiv. Dreht auf Positiv, das ist eine wertvolle Schulung! Kann man bei Rotlicht selber entwickeln, in der Kamera kopieren, gibt es in großen Portionen. Sehr feinkörnig. Vielleicht ist bei Kahl die Perforation wieder in Ordnung. Er bietet Positivfilm in Doppel-8 an, 11 Euro das Röllchen.

-

Ich finde, so etwas kann man nicht sagen. Ist das Seitenverhältnis 8o, octavo, bei Büchern überholt, nur weil es nicht mehr so oft verwendet wird? Sind alle alten Filme mit dem Bildseitenverhältnis 3:4 überholt? Also mich schmerzen die Augen nicht, wenn ich Normalbild anschaue.

-

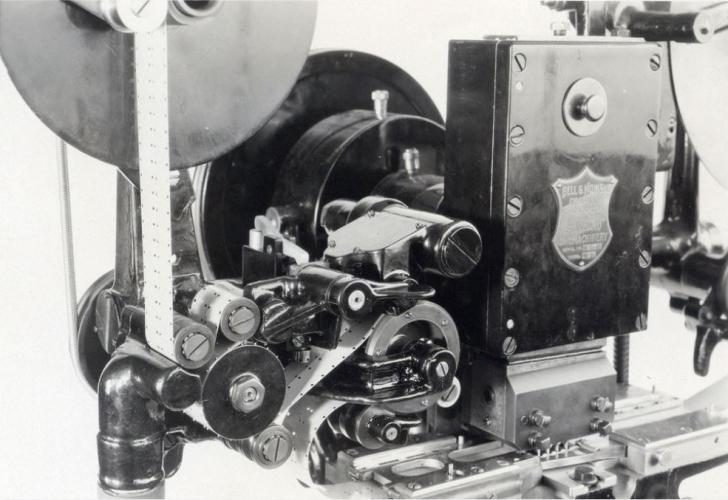

16-mm-Sicherheitsschmalfilm kam anfänglich beidseitig perforiert auf den Markt. Alle frühen Kameras in dem Format haben beidseitig gezähnte Wickeltrommeln und einige den einfachen Greifer auf der anderen Seite als heute üblich, so etwa die Zeiss-Ikon Movikon 16. Bell & Howell Filmo, Ciné-Nizo, Bolex Auto und andere haben beidseitigen Greifer, auch die frühen Projektoren. Vorteile, streng technisch: Die Zugkraft kann sich symmetrisch aufs Filmband verteilen, Schonung der Löcher schon beim Perforieren Film wiegt weniger :lol: Der Ciné-Kodak Special hat ein auf beidseitige Perforation abgestelltes System der Filmseitenführung, es war für Kodacolor entwickelt worden. Vorteile, trickmäßig: Film kann so und so eingespannt werden für Teilbelichtungen Mit kopfstehender Kamera aufgenommen können rückwärts laufende Szenen gezeigt werden, allerdings seitenverkehrt

-

Es gibt Veränderungen, ein Coach hilft mir, endlich mal was Brauchbares beim Staat. Die Veränderung betrifft meine Einstellung zu den Werten, ich beginne, aus einem unbewußten Sumpf herauszukriechen. Gleichzeitig lege ich die Verurteilung ab. Ich habe Verständnis für Hugin, wenn auch nicht für diesen Namen. Langzeitstabilität der Farben ist tatsächlich ein Thema. Wie wir aber wissen, gibt es keine haltbaren Farbstoffe. Das liegt in der Natur der Sache, durchscheinende Farbstoffe sind nicht lichtecht. Nur Pigmente sind es und die sind nicht lichtdurchlässig. Farbenbilder kann man mit traditionellen Mitteln nur auf dem Weg von Farbenauszügen auf Schwarzweißmaterial erhalten. Der nichttraditionelle Weg nennt sich Digitalisierung. Nun kann man sich über die unterschiedlich gut haltenden Farbfilme des Weltmarktes unterhalten, von Kodachrome über Agfacolor und Cibachrome bis Ferrania-Scotchchrome. Natürlich ärgerlich, was Cinedia sich da geleistet hat mit dem 9,5er Material. Das Gegeneinanderhalten der Formate verstehe ich auch gut. 35 mm ist viel zu teuer. 16 mm ist immer noch teuer und daß kaum mehr beidseitig perforierte Filme erhätllich sind, finde ich sehr mühsam. 9½ sollte nicht so schwer zu konfektionieren sein, für den kleinen Markt geht sogar eine Schrittperforiereinrichtung, die einzelne Löcher macht. Herr Otte und Paul Goy sind dieserart dran. Wenn man sich schon auf das Format einläßt, dann sollte man die ehemalige Kodak-Perforeuse von einem ausgebildeten Mechaniker pflegen lassen. Doppel-Super-8 führt zu Super-8, was in der Projektion moderne Geräte mit mehr Licht einschließt. Doppel-8 umfasst dagegen die Kompatibilität mit 16, eine riesige Auswahl an Kameras, Objektiven, Zubehör, Projektoren und Kauffilmen sowie vor allem solides Zeug. Man kann vollständig ohne Plastik filmen, schneiden, vertonen und vorführen. Einfach-8 und Single-8 haben auch ihren Reiz. Warum nicht handgeschöpft und handgebohrt, warum nicht 4-mm-Film oder sonst etwas Ungewöhnliches? Film ist Film.

-

770 Euro aus der (Hand-) Tasche

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Wenig Technik für viel Geld Ich will zeigen, was Mami oder Papi aus der Handtasche gezogen wurde, damit sie uns knipsen konnten. Damals, als wir klein waren Wieviel kostet ein Smartphone? Bildstabilisator, Makrolinse(n) mit Haltemagnet, Programmautomatik, Videoaufnahme 29 Minuten 59 Sekunden, geräuschlos, kostenlos, Wiedergabe sofort Zum Ausgleich: Normal-8-Film kann man 120 cm breit projizieren und es sieht gut aus, auch noch nach 50 Jahren, und es macht mehr Freude. -

770 Euro aus der (Hand-) Tasche

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

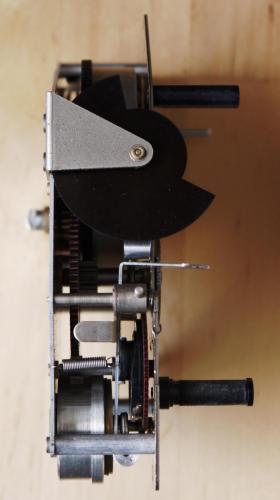

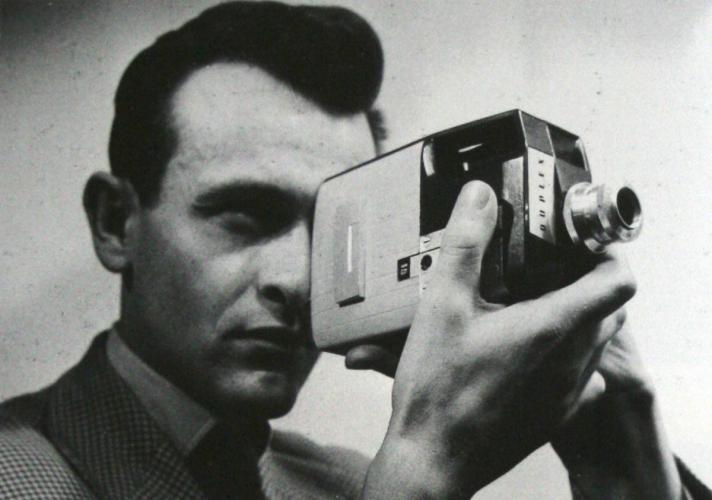

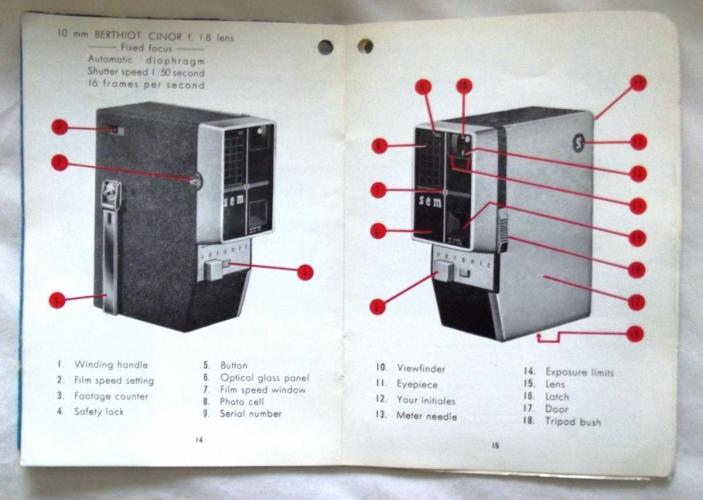

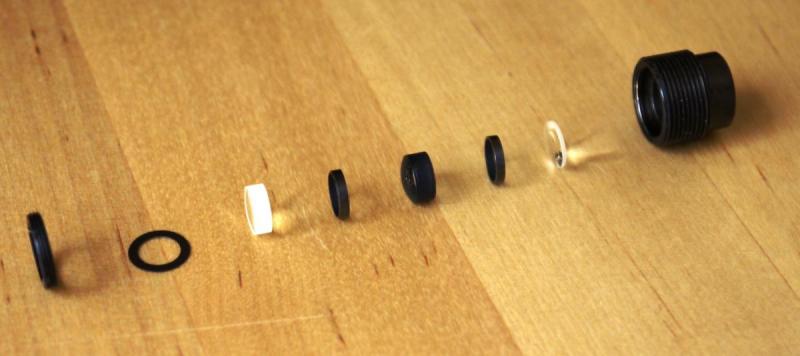

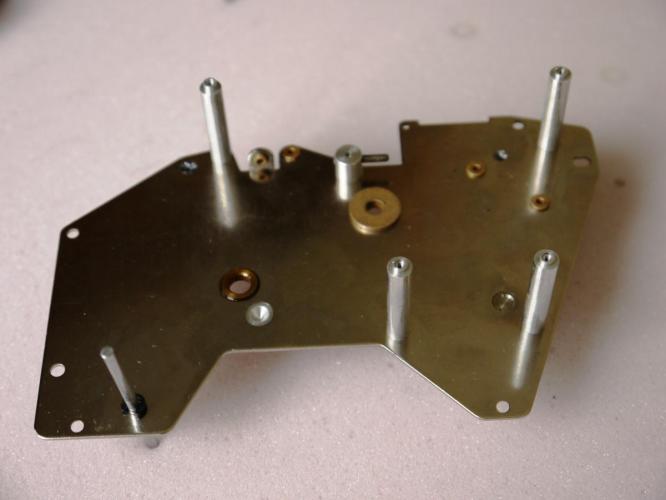

Irgendwie ist mir der Verdacht gekommen, man werde nicht schlau aus den Bildern vom zerlegten Objektiv, deshalb hier noch eine andere Ansicht. Die zweite und die dritte Linse sind zu einem Achromaten verkittet und schwarz umlackiert. Man sieht von links nach rechts Befestigungsring Druckscheibe aus Federstahl, Dicke 0,13 mm Frontlinse Zwischenring Mittelglied Zwischenring Hinterlinse Gehäuse Hier noch eine Ansicht des Werkes von vorne. Leicht zu erkennen die Wendelzugfeder am Greiferrahmen, welcher auf Stiften drehbar auf und ab läuft. Der untere Stift mit Lagerklötzchen ist abmontiert, deshalb steht der Greifer von der Feder hinübergezogen leicht schief. Den oberen kann man nicht lösen, er ist vernietet. Man muß sich beim Filmeinlegen keine Sorgen um den Greifer machen, sondern den Film nur etwas anspannen und in Laufrichtung schräg hinabdrücken. Der Greifer schnappt von selber ein. Eine kleine Quizfrage, hier ist der junge Roger Tallon mit was für einer Filmkamera? Gebrauchsanweisung -

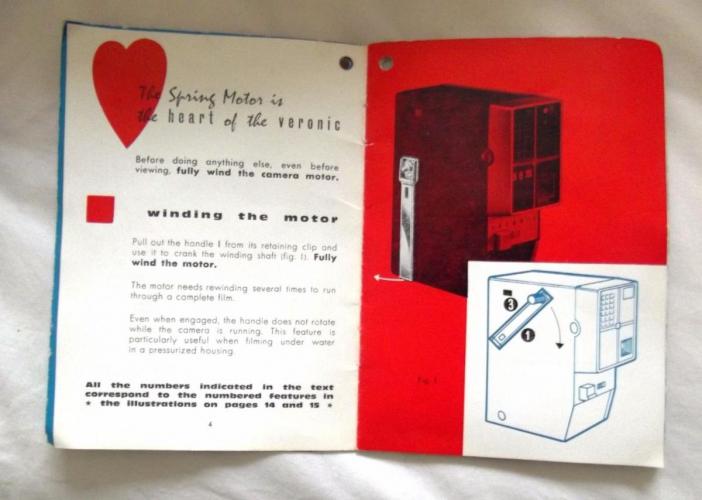

Wir kommen zum Alien unter den Achtmillimeterkameras. Selbst für französische Verhältnisse ist das Objekt auffällig. Da ist nichts von glänzenden Aluminiumobjektiven, keine Lederschlaufe, keine gefälligen Rundungen. Doch warum bespreche ich eine Kamera, die ich häßlich finde? Ich wollte halt wissen, welche Anatomie das Monster hat. Ihr kennt doch Independence Day mit Will Smith . . . Es ist eine Zukunftfantasie. Wie entstand das Ding? Was heißt «sem»? Die erreichbaren Quellen geben etwas widersprüchliche Daten ab. (Roger Tallon disparu le 20 octobre dernier était considéré par les spécialistes comme le père du design français. Pour lui le fond appelait naturellement la forme ce qui comme on peut le voir au travers de son œuvre, induit des concepts stylistiques originaux et esthétiques. Il était l’inventeur d’une profession, celle de designer industriel. Nous avons perdu un visionnaire éclairé par son époque qui laisse au patrimoine du design de nombreux objets cultes comme par exemple la télévision Téléavia (1963), l’escalier hélicoïdal (1966), la Chaise pliante TS (1978). Son travail ne se limite pas au objets d’intérieur puisqu’on lui doit aussi de grands projets comme le train Corail ou le TGV (1986). Enfin il représenta aussi pour la marque Lip le symbole du renouveau, de son entrée dans une nouvelle aire, imbibée du modernisme utile et coloré des années 70 avec des réalisations surprenantes comme la « Mach 2000 » (1975) pour Lip. On pourrait se lancer dans un inventaire à la Prévert et lister la quantité incroyable de près de 400 produits développés par Roger Tallon ou par l’agence Design Programmes qu’il avait créé en 1973 ou encore rappeler qu’il a été consultant pour General Motors pendant 7 ans. Mais tout ceci éclipserait l’importance et la profondeur de son œuvre. On dit souvent que Roger Tallon était le père du design français. Cette filiation peut être datée à 1957, année à laquelle il met en place le premier cours de design en France. En 1963, il est à l’origine de la création du département design de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris. L’année peut surprendre mais avant lui et contrairement à l’Allemagne qui avait connu et cultivé ce que nous appelons aujourd’hui design au travers du Bauhaus, la France n’était pas encore dotée d’un tel enseignement. Il a en quelque sorte créée une profession, celle de designer, designer industriel dont beaucoup s’inspirent encore aujourd’hui.) Roger Tallon, der am vergangenen 20. Oktober verschwunden ist, wurde von den Kennern als Vater der französischen Produktgestaltung angesehen. Für ihn rief der Inhalt nach der Form, was originelle Stil- und Schönheitskonzepte nach sich zog, wie man quer durch sein Werk hindurch sehen kann. Er war Erfinder eines Berufes, der des Industrial Designer. Wir haben einen Visionären verloren, der von seiner Zeit erleuchtet war. Diese hinterläßt als Gestaltungserbe zahlreiche Kultgegenstände wie zum Beispiel die Téléavia von 1963, die Wendeltreppe von 1966 und den Klappstuhl TS von 1978. Seine Arbeit beschränkt sich nicht auf Einrichtungsgegenstände, da man ihm auch Großprojekte wie den Corail-Zug oder den TGV verdankt. Schließlich stellte er auch ein Zeichen der Erneuerung für die Marke Lip dar, ihren Eintritt in ein neues Zeitalter, getränkt von einer nützlichen Moderne und gefärbt von den 1970er Jahren mit überraschenden Lösungen wie die Mach 2000 für Lip. Man könnte sich wie Prévert ans Inventarisieren machen, um die unglaubliche Menge von fast 400 Projekten aufzuzählen, die Roger Tallon oder die Agentur Design Programmes verwirklicht hatte, welche er 1973 gründete, oder daran erinnern, daß er während sieben Jahren Berater von General Motors war. Doch dies alles würde das Gewicht und die Tiefe seines Werkes ausblenden. Oft sagt man, Roger Tallon wäre der Vater des französischen Design. Diese Anspielung kann auf 1957 datiert werden, als er den ersten Gestaltungskurs in Frankreich anfängt. 1963 wirkt er bei der Einrichtung der Gestaltungsabteilung der staatlichen Kunsthochschule zu Paris mit. Die Jahreszahl mag überraschen, aber vor ihm und im Gegensatz zu Deutschland, wo man das Bauhaus kannte und pflegte, gab es in Frankreich nichts dergleichen. Auf eine gewisse Weise hat er einen Beruf geschaffen, den der Industrieproduktegestalter, deren viele sich noch heute Anregung bei ihm holen. (La Société des Établissements Modernes de Mécanique Générale et de Décolletage Jean Cros à Saint-Étienne fut créée juste avant 1939 avec des crédits d'état pour soutenir l'effort de guerre. Jean Cros faisait mouler par Aluvac des ailettes de roquettes, Cornu y faisait couler les boîtiers de ses Reyna. Ils se rencontrèrent donc, et la défaite survenant, Jean Cros, contraint de recentrer ses activités dans le domaine civil envisage de se lancer dans la construction d'appareils photo. Il reprend contact avec Paul Royet, qui avait été "affecté spécial" dans son usine jusqu'à sa démobilisation, pour lui proposer le poste de Directeur de la section photographique, où absolument tout était à créer. En 1941, Paul Royet sera consultant indépendant durant quelques mois, le temps de modifier à sa façon le Reyna de Cornu et de lancer la fabrication des différentes pièces.) Die Gesellschaft moderner Einrichtungen für allgemeine Mechanik und Dreherei Jean Cros in Saint-Etienne war 1939 gegründet worden mit Staatshilfe als Kriegsunterstützung. Jean Cros ließ bei Aluvac Panzerfaustflügel druckgießen, Cornu hatte dort die Gehäuse seiner Reyna im Guß. Sie begegneten einander also und bei der unerwarteten Niederlage wieder zu zivilen Geschäften gezwungen, faßte Cros ins Auge, sich in die Herstellung von Fotoapparaten zu werfen. Er nahm wieder Kontakt mit Paul Royet auf, welcher bis zur Demobilisierung in seiner Fabrik Sonderbeauftragter war, um ihm die Stelle des Leiters der Fotografieabteilung anzubieten. Da mußte alles erst geschaffen werden. 1941 sollte Royet unabhängiger Berater werden für einige Monate, Zeit für den Umbau der Reyna nach seiner Vorstellung und für die Reihenfertigung verschiedener Einzelteile. (Société des Etablissements Modernes de Mécanique, Aurec-sur-Loire, Haute-Loire, fondée par Paul Royet en 1942 à St-Etienne, à Aurec de 1947 à 1989, a fabriqué essentiellement les reflex bi-objectifs Semflex et accessoirement divers appareils photo 24 x 36 et des caméras 8 mm; entre 1967 et 1989, s'est diversifiée dans la maroquinerie et la sous-traitance aéronautique sous le nom de Préciorec, puis Préciorec société nouvelle.) Gesellschaft moderner mechanischer Einrichtungen, Aurec-sur-Loire, 1942 gegründet durch Paul Royet in St-Etienne. Dort von 1947 bis 1989, Herstellung im Wesentlichen der zweiäugigen Spiegelreflexkameras SEMFLEX und zusätzlich verschiedener Kleinbildapparate und von 8-mm-Kameras. Ab 1967 Diversifizierung in Lederwaren und Nachunternehmer für die Luftfahrt unter dem Namen Préciorec, später Préciorec Société Nouvelle. (L'ambition de Paul Royet était d'établir une véritable industrie de la photo à Saint-Etienne. Pour cela, il n'a eu de cesse d'améliorer sa production, mais les conditions de l'époque étaient très dures et le gaspillage strictement interdit. D'où une grande quantité de variantes, l'évolution d'un modèle se faisant progressivement. Sylvain Halgand) Das Ziel von Paul Royet war, in Saint-Etienne eine wahrhafte Fotoindustrie aufzubauen. Dafür verbesserte er ununterbrochen seine Fertigung, doch die damaligen Bedingungen waren sehr hart und Verschwendung war streng verboten. Daher rührte eine große Variantenzahl, die Entwicklung eines Modells ging schrittchenweise voran. (SEM à été créé en 1946 par Paul Royet qui après avoir été réparateur à St Etienne (Micromécanic 20 place du Peuple) avait assuré le développement des Reyna Cross fabriqués par les Établissements Modernes de Mécanique. SEM c'est pour Société des Établissements Modernes de Mécanique. Le 2ème M a été assez rapidement supprimé de l'acronyme.) Die SEM war 1946 von Paul Royet geschaffen worden, der, nachdem er bei Micromécanic am Volksplatz 20 Reparateur gewesen war, die Weiterentwicklung der Reyna Cross sicherstellte. Das zweite M der Abkürzung ist ziemlich schnell fallen gelassen worden. Ein Blick in die Mechanik Tempo: 15,7 Bilder pro Sekunde Positionierabstand: +6; vielleicht sieht ein Kollege nach, ob der Weimar-Projektor denselben Abstand hat, Meopta Optilux 8 hat +7/8, wenn ich mich recht erinnere. Seitenführung nach Norm mit zwei Blattfedern Öffnungswinkel des Scheibenverschlusses: 130° Durchzug: 486 Bilder, 31 Sekunden Lauf Stativgewinde ⅜“ Schachtsucher mit Höhenparallaxe von 1⅞“ oder 47,625 mm Weitere Zollmaße Breite der Hauptplatine: 3.2700“ Länge der Hauptplatine: 5“ Abstand zwischen zwei Stützen: 2“ Ein Absatz in der kleinen Platine: ¾“ Gestanztes Langloch in Hauptplatine: 0.1595“ × 0.1200“ AußenØ der Aufzugsbuchse: ⅓“ AußenØ Reglerbremstopf: 1.1400“ Glasscheibe: 2¾ × 2“ Sucherparallaxe: 1⁷/₈“ AußenØ der Zahnräder: 65,88; 49,93; 48,80; 28,73; 27,94; 9 und 7 mm Die Greifersteuerung würde grundsätzlich etwa 175 Grad Verschlußöffnung erlauben. Ich sehe keinen anderen Grund für den relativ kleinen Winkel, als die Überlegung, daß die Kamera wohl meistens bei Sonnenschein hervorgenommen wird, auch am Strand und im Schnee, wo es übergenug Licht gibt. Die 1957 übliche Filmempfindlichkeit, hier von 8 bis 40 ASA angegeben, führt damit zu Blendenwerten zwischen f/1.8 und f/16, was mit der Katzenaugeblende machbar ist. Greifer-Gleichdick und Kurvenscheibe sind in einem Kunststoffstück enthalten, das mit Verbundstoff-Zahnrad und Ritzelwelle verbunden ist. Ich kann mit meinen Meßmitteln nicht bestimmen, ob das Getriebe metrisch oder zöllig ist, denn der metrische Modul 0,5 und der angelsächsische Diametral Pitch 0.5083 liegen sehr nah beieinander. Federbüchse mit Kunststoffzahnrad von 130 Zähnen, Ritzel auf Zwischenradwelle 16 Zähne, Zwischenrad 96 Zähne, Ritzel auf Greiferantriebwelle und Verschlußantrieb 12 Zähne, Greiferantriebrad 56 Zähne, Reglerrad 14 Zähne. Verschluß mit Schraubenrädern angekoppelt. Das Verschlußblatt besteht übrigens aus Federstahl, damit mit es beim Zusammenbau der Kamera leicht unter die Bildfensterplatte biegen kann. Auch hier Rumpeln im Ablauf wegen ausgelaufener Gleitlager, eingedrückter Zähne und Brauen der Planetenräder. Durch die Verwendung von Kunststoff und Verbundwerkstoff läuft das Getriebe ruhig. Der vierfach übersetzte Regler heult aber gut hörbar. Sein Bremstopf ist mit der Aluminiumplatine auf relativ kleiner Fläche vernietet, das bringt alles schön ins Schwingen. Dank umlaufendem Federhaus kann man die Feder fortlaufend nachspannen und somit eine ganze Filmspulenlänge ohne Unterbruch belichten. Das sind zwei Minuten und fünf Sekunden. Die Bildfensterplatte hat hartverchromte Laufflächen, vollkommen kratzerfrei. Der Dessin des Monsieur Tallon beschränkt sich auf wenige Bestandteile, denn die mechanische Anlage und der Aufbau des Gehäuses waren gegeben. Es sieht sogar so aus, als daß die meisten Bestandteile direkt aus den USA bezogen worden waren. Die Kamera besteht im Wesentlichen aus den drei Druckgußteilen Gehäuseschale, Deckel und Front, zwei Platinen und „Klapperkram“. An Gießmarken habe ich in der Gehäuseschale T.F. 1472 A1 gefunden. Das T könnte für Tallon stehen, muß nicht. Das Zählwerk gleicht stark demjenigen in der Bolex Auto-Cine. Wenn die Zählerscheibe den Durchmesser 32 mm hat und sich farblich und mit der Beschriftung zu den anderen Design-Elementen fügt, dann kann ich den Umfang von Tallons Leistung recht genau eingrenzen. Selbstverständlich hat er nur Zeichnungen angefertigt, nach denen irgendwo die Aluminiumscheiben bedruckt, Aluminiumblechzuschnitte eloxiert und die Gehäuseteile lackiert wurden. Erstaunlich ist, wie weit die Gewichtsminimierung und die Raummaximierung bereits getrieben sind. Zuweilen bin ich an japanische Geräte erinnert, die da noch einen Schritt weiter waren. véronic und virginie waren für europäische Verhältnisse der letzte Schrei. „véronic“ ist eine Chimäre von Französisch und Englisch, denn der Frauenname wird Véronique geschrieben. Die Endung stammt von electric oder electronic. Die amerikanisch-französische Vermischung frißt sich bis in die Produktbezeichnung hinein. Ich will die SEM nicht beleidigen. Wie bei der Beaulieu R 16, wo das Getriebe teilweise zöllig ist, hat man, scheint es, in Chicago Interessenten sehr elastisch das angeboten, was sie brauchen konnten. Immer wieder mal läuft ein Patent ab, so beim Regler, dafür ist die Katzenaugeblende in Verbindung mit Drehspulinstrument geschützt. 1956 brachte die Bell & Howell Co. den ersten Blendenautomaten heraus. Bei Eumig ließ man sich nicht darauf ein, doch die SEM war dabei. So war die véronic die erste Kamera für Doppel-8-Film mit selbstregelnder Belichtung. Entsprechend wurde Werbung gemacht: Übersetzung des Anzeigetextes: 8-mm-Kamera véronic SEM mit Meßzelle, eine ganz vollendete und sehr einfach zu handhabende Kamera. Zum ersten Mal sehen alle, die Lust aufs Filmen haben, ihren Traum verwirklicht. Sie werden mit Sicherheit und mit vollem Erfolg filmen können, ohne von komplizierten Einstellungen verhindert den Augenblick der Aufnahme zu verpassen. * véronic läuft von alleine, kein Scharfstellen ist nötig. Das Objektiv Berthiot-Cinor 1,8 10 mm gibt ein perfektes Bild. Keine Fehler mehr möglich. * véronic stellt sich auf die besten Aufnahmebedingungen selber ein, die Rolle der integrierten Meßzelle ist, die Blendenöffnung automatisch einzustellen. * véronic liegt gut in der Hand. Ihre neue und sehr moderne Linie hat es erlaubt, Objektiv, Zelle und Sucher unter einer leicht zu reinigenden Scheibe anzuordnen. Noch nie wurden so viele technische Vervollkommnungen in einer 8-mm-Kamera dieser Kategorie vereint. Ihr Konzept und ihr Preis sind revolutionär: 499 Neue Franken. Kein Knopf zum Drehen, kein Einstellen, sehen Sie hin, filmen Sie mit véronic, die Kamera, mit der alle Filme gelingen. Sie werden eine vollständige Beschreibung erhalten, wenn Sie schreiben an: Gesellschaft SEM, Dienst 13, Aurec, Haute-Loire. Preis, auf 2015 aufgerechnet: € 764,40 Babysem, Babyjoy und Babylord waren Namen für Fotoapparate von der SEM. Man versteht sofort, wer die Kundschaft sein soll. Optik Bei der SOM Berthiot hat man unter Cinor eine ganze Menge an Objektiven verstanden. Dieses leicht weitwinklige Cinor 10 mm f/1.8 besteht aus vier Linsen, und zwar ist es eine Variante des Leitz-Hektor von Max Berek. Mit einer verdickten Frontlinse und einer verstärkt positiven zweiten Linse könnte man es immer noch als erweitertes Triplett ansehen, doch weil die Blende hinter dem Objektiv steht, haben wir es eigentlich mit einer Retrofocusanlage zu tun. Dieses Fixfocus ist vergütet. Das modern wirkende Design hat nur einen Vorzug: Objektiv, Sucherfront und Meßzelle sind hinter einer einzigen Planglasscheibe geschützt untergebracht. In den USA gibt es die Mindestdicke von 0.115“ für die Nominaldicke ⅛“, was 2,921 mm entspricht. Ich messe 2,985. Unendlich großer Nachteil davon ist die Unmöglichkeit, Nahlinsen und Filter vors Objektiv zu setzen. Gelatinefilter kann man à l’imprévu gerade noch so anbringen. Die Moderne selbst ist ja älter als Roger Tallon. Ihr totalitärer Zug geht zurück bis 1914. Oft wird Großes Kleinem geopfert. Als Techniker bin ich bestimmt nicht der Rechte zu beurteilen, ob das Bauprogramm für ein Mami richtig ist. Ich kann nur vermuten, daß die meisten Filmerinnen ganz zufrieden damit sind, wenn sie unbeschwert drauflosfilmen können. Als Zubehör hat es einen Handgriff gegeben. Dann waren da noch ein Etui und eine Gebrauchsanleitung. Ach ja, Mami und Papi! Bei der véronic kann man den Auslöseknopf gegen unbeabsichtigten Kameralauf verriegeln. Man kann ihn jedoch nicht gedrückt verriegeln, um etwa Selbstaufnahmen zu machen. Bei der virginie ist überhaupt keine Verriegelung vorhanden. Einzelbildaufnahme und Drahtauslöser gibt es bei beiden Kameras nicht. Daß die Aufzugkurbel parallel zur Gehäusekante einrastet, macht sie nicht besser, denn sie ist eine Spur zu kurz. Als Frau wäre mir das Aufziehen mit Klappschlüssel im Hin und Her lieber. Die virginie ist das einfachere Modell ohne Belichtungsautomatik. Tatsächlicher technischer Wert, von mir geschätzt: 90 Euro Sehr ähnlich ist die Crouzet ST2. Die Firma Crouzet ist immer noch aktiv. Hier noch weitere Bilder. ___________________________________ Quellen http://www.lip.fr/da...allon_a7456.jpg http://www.lip-blog....llon-header.jpg http://glangl1.free.fr/Liste-Sem.html http://www.mes-appar...otos.fr/SEM.htm http://www.crouzet.f...ons-legales.htm

-

Wie projiziere ich 16mm anamorphotisch ohne Vignettierung mit 16mm-Brennweite ?

Film-Mechaniker antwortete auf Joerg's Thema in Schmalfilm

Ja, Prokimaskop von Zeiss, Jena -

Betrieb einer Lichtbogenlampe mit Wechselstrom?

Film-Mechaniker antwortete auf filmfool's Thema in Technik

Ein anderes Problem ist mögliche Interferenz zwischen dem Pulsieren des Bogenlichts und dem Helldunkel von der Projektorblende. Synchronisierte 25 Bilder pro Sekunde gehen gut, aber bei Tempo 24 pumpt die Helligkeit unannehmbar. -

Matthias, gründliches Mißverständnis, vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt. Selbstverständlich ist Italien ein Kulturland. Südlich der Alpen ist bei uns schon der Tessin und zwischen den Tessinern und uns Deutschschweizern gibt es einen Unterschied. Es gibt noch einen Unterschied zwischen den romanischen Völkern und den Slawen in Europa. Was von außerhalb Europas zu uns gekommen ist, kann ich nur unterscheiden in Tamilen und Nichttamilen. Die Tamilen sind sauberer als viele Schweizer. Der Umgang mit der Natur zeigt wirklich auf, welche Kultur jemand hat. Franzosen und Spanier schneiden da leider auch nicht gut ab. Hier wird diskutiert, ob man ein Pfand auf Plastiktüten erheben soll, während dort der Kunststoff direkt in die Flüsse geworfen wird, von wo er ins Meer geschwemmt wird. Ich hab’s mit eigenen Augen gesehen. Den Automotor laufen lassen, Zigarettenstummel ins Grüne schnippen, die Spuckerei und die Hundekacke auf Kinderspielplätzen, da habe ich schon Mühe. Die Fliegerei finde ich auch ziemlich lästig. Atomkraftwerke finde ich schlecht, Seltenerdemagnete auch. Dreckverklappen auf See ist ganz schlimm. Habe ich jetzt genug Angriffsfläche geboten?

-

In der Sache einfach, verschiedene Kulturstände. Wo die Natur im Überfluß wuchert, das fängt südlich der Alpen an, wird genommen und weggeworfen. Bei uns, wo die Natur für Monate Schnee und Eis parat hat(te), mußte eingemacht, gepflegt, sauber gehalten werden. Kino ist halböffentlicher Raum, es bleibt beim Abwägen fast immer am Betreiber hängen. Wenn ich mir sage, es darf keinen Unterschied zwischen den Besuchern geben, dann hebe ich das Papier hinter allen auf. Es gibt auch Einheimische, die keine Kinderstube haben, vorgestern am Rheinufer gingen wir durch leere Bierflaschen und Müll und an jungen Leuten mit Hund und Ghetto-Blaster vorbei, von denen ich annehme, daß sie Namen wie Müller, Meier oder Kunz haben. Wenn ihr fragt, wieso wir denn dahin gingen, ist die Antwort, daß man jetzt wieder linksufrig bis zur Landesgrenze spazieren kann. Der Novartis-Campus ist zwar noch nicht fertig. Auf eine Art verstehe ich alle Assi, wenn sie in dieser abgrundscheußlichen Umgebung nichts als Verachtung ausdrücken mit Fallenlassen von Verpackungsmaterial. Stadtplaner und Architekten, alle teeren und federn! Ulli, du bist Dienstleister. Man muß immer ganz im Dienste der Kundschaft stehen, es gibt kein Nachlassen.

-

Wie projiziere ich 16mm anamorphotisch ohne Vignettierung mit 16mm-Brennweite ?

Film-Mechaniker antwortete auf Joerg's Thema in Schmalfilm

In jenem Beitrag ist ein Fehler bei der Bezeichnung der Zylinderflächen. Hatte damals niemand bemerkt Zylindersegmente sähen so aus. -

Wie projiziere ich 16mm anamorphotisch ohne Vignettierung mit 16mm-Brennweite ?

Film-Mechaniker antwortete auf Joerg's Thema in Schmalfilm

Habe mich ungenau ausgedrückt, man benötigt zwei zylindrisch gekrümmte Spiegel. Zum Glück geht auch Metall. so daß zwei polierte Zylinderausschnitte den Dienst tun. Eine spezialisierte Firma sollte bei Angabe der Projektionsdistanz mit doppeltem Krümmungsradius schleifen und polieren können. Vorteil: keine Vignettierung, keine Bildverschlech- terung. Diese Metallstücke wären geschätzt 100 auf 50 auf 10 mm groß, mehr nicht. Vor dem Schleifen und Polieren versieht man sie mit Gewindebohrungen, damit sie montiert werden können. -

Wie projiziere ich 16mm anamorphotisch ohne Vignettierung mit 16mm-Brennweite ?

Film-Mechaniker antwortete auf Joerg's Thema in Schmalfilm

Eine Lösung des Problems wären zwei Oberflächenspiegel in einer stabilen Halterung. Je nach Geometrie der Projektion lenkst du mit einem Spiegel nach oben oder nach unten oder zur Seite, mit dem andern geht es nach vorne. Nun verstellst du den Projektor und den zweiten Spiegel, bis das Normalbild auf der Bildwand das Seitenverhältnis 3:8 hat. -

Schrittmotoren kann man rund laufen lassen, es ist nur eine Frage der Ansteuerung.

-

Wir reden nicht aneinander vorbei. Du bildest in #1 einen Gegenstand aus zwei Blickwinkeln ab. Du gibst Länge und Durchmesser an, das Gewinde, auf dem eine Mutter sitzt, alles klar. Nix Steenbeck

-

Ich meine, solche Teile in Zusammenhang mit Steenbeck-Geräten gesehen zu haben. Der Durchmesser könnte bei 25 mm liegen, womit es sich um einen speziellen Kernedorn handelt. Länge 65 oder 70?

-

Keine Weißglut, nur ein kühles Stell-dich-vor-den-Projektor-und-find-es-selber-heraus. Apparat mit Öl versehen, Motor richtig angeschlossen, Schalter in Ordnung, was kann schiefgehen? Schleifen in den Film spannen, wobei die untere Schleife, die an der Schaltrolle, unter Berücksichtigung des Abtastabstandes von der optischen Achse zum Tonspalt gelegt sein soll. Dieser Abstand beträgt 20 Filmschritte oder 80 Perforationslochpaare. Da der so genannte Tonvorzug der Vorführkopien 21 Filmschritte beträgt, erhält man Ausgleich des Unterschiedes zwischen Licht- und Schallgeschwindigkeit in gut 14 Metern Abstand von Bildwand und Lautsprecher(n). Das entspricht der halben Tiefe eines Modell-Kinos mit 30 Metern Projektionsdistanz. Mit jedem Lochpaar, um das man die Schleife größer macht, verringert sich die Distanz von Bildwand und Lautsprecher, in der man punktsynchronen Eindruck hat, um die Entsprechung von 1/96 Sekunde, was bei 20 Grad Celsius und entsprechender Schallgeschwindigkeit, 343 m/s, 3,57 Meter ist. Der Film läuft Kopf voran, Tonspur von hinter dem Projektor Richtung Bildwand gesehen auf der rechten Seite. Bei Zweifel Lichtspalt am Tongerät anschauen Wikipedia

-

Kern Switar, Pizar, Yvar, Genevar, Rx, Ar, Dv, preset, MC, usw.

Film-Mechaniker antwortete auf Mich's Thema in Schmalfilm

Entschuldigung, du hast Yvar 100 geschrieben, nicht 150 -

Kern Switar, Pizar, Yvar, Genevar, Rx, Ar, Dv, preset, MC, usw.

Film-Mechaniker antwortete auf Mich's Thema in Schmalfilm

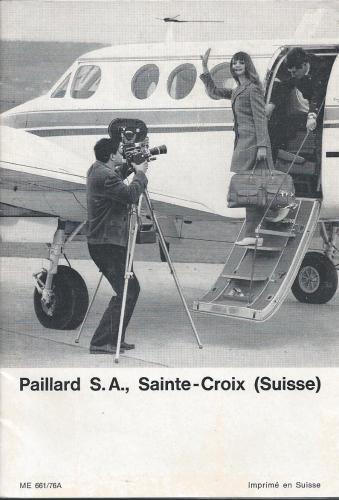

Das Switar 50-1.4 nimmt eine Stiefschwesterrolle ein, auch bei anderen Optikherstellern findet man wenige 50er. Den meisten Käufern war die Brennweite „zu wenig Tele“, das ist heute noch so. 75 mm greift schon enger heraus, ist das, was man will. Dann entstand Konflikt mit der Revolverblattfeder der H-16, worauf diese geändert wurde. Damit das Objektiv auf möglichst allen Kameras Platz findet, wurde auch der Haltering, der hinterste Ring, verschlankt. Das kam mit der RX-Variante. Nach meinen Informationen war das Switar 50-1.4 von 1950 bis etwa 1958 im Verkauf. Es neigt zu Kontrastverlust auf Grund inneren Streulichts. Wie ich immer wieder zu zeigen versuche, verhielten sich die Direktoren von Paillard und Kern nicht wie Praktiker und intime Kenner der Filmmaterie. Wie man die Brennweite 50 mm beim 16-mm-Film gewinnbringend einsetzen kann, stellten sie nicht dar. Sie stellten bloß Grafiker an, die mit Fotografen zusammen solche Werbung machten: Welchen Ausschnitt filmt der Typ da? Die Jackentasche der Dame, die Armbanduhr des Stewards? Das Lebensfremde der westlichen Industrie treibt solche Blüten. Paillard heißt auch nicht viel anderes als Wüstling. Jetzt bin ich böse, ich weiß. Es geht mir einfach gegen den Strich, wie im Kalten Krieg mit den Menschen verfahren wurde. Fabrikdirektoren zogen und ziehen im Stillen an den Strippen, um ans Geld der arbeitenden Bevölkerung zu kommen. Das Schneider-Xenon, 1925 erstmals entworfen, ist genau so gut wie das Kern-Switar. Die sechslinsigen Doppel-Gauß-Varianten nach dem Zeiss-Planar ähneln einander ja sehr. Unterschiede werden hauptsächlich von der chemischen Zusammensetzung der Gläser ausgemacht. Das Switar 50-1.4 ist sozusagen das aufgeblähte Switar 25-1.4. Die Frontlinse des 50er ist schwächer positiv als die beim 25er, logisch bei der doppelten Brennweite. Dieser Meniskus ist für das Streulicht vor der Blende verantwortlich. Mit Mehrschichtenvergütung wäre die Schwäche behoben gewesen, doch die kam erst Jahre später. Über das 150er unterhalten wir uns vielleicht besser per PM. -

Unterwassergehäuse mit Paillard-Bolex-Taschenkamera: https://www.ricardo..../v/an823038098/

-

Kern Switar, Pizar, Yvar, Genevar, Rx, Ar, Dv, preset, MC, usw.

Film-Mechaniker antwortete auf Mich's Thema in Schmalfilm

Vielleicht von Interesse die Preise Hier eine Preisliste vom 1. Juni 1962, zum Beispiel das Switar 13-0.9, SWANO, kostete damals 653 Franken. Der Teuerungsrechner sagt, heute sind das Fr. 2494. Irre teuer. Es sind zwar immerhin zehn Linsen in dem Objektiv, je zwei verkittet, aber in Reihe gebaut dürfte das nicht so viel kosten. Man hat offensichtlich mit der Alleinstellung, es war 1959 angeblich das lichtstärkste Objektiv, was nicht stimmt, die Kosten für die Benutzung des Bull Gamma 3 m und die Löhne für eine Horde von Ingenieuren hereingeholt. Das SWANO hat Innenfokussierung, d. h. das Objektiv ändert seine Länge nicht beim Drehen des Schärferings. Mechanisch ist es geschickt aufgebaut. Optisch wird es aber vom Yvar 13-1.9, dem meistverkauften Triplett, um Längen geschlagen, bei Auflösung und Kontrast. Blende 0.9 bis 2 ist nur wertvoll bei wenig Licht. Wenn man Teuerung und Alterung gleichstellt, könnte man heute den damaligen Neupreis ansetzen. Da die Objektive nur in ganz seltenen Ausnahmen originalverpackt aufzufinden sind, halbiert sich der Preis. Man sollte also für ein gebrauchtes SWANO nicht mehr als Fr. 326.50 zahlen, € 294,40. Beim Glas ist Alterung kaum festzustellen, Kern hat Rohlinge vier Jahre lang liegen lassen vor dem Schleifen, damit Spannungen sich abbauen können. Beim Metall gibt es manchmal leichte Schäden durch die Zersetzung der Schmierstoffe. Das kann man nur beurteilen, nachdem man ein Objektiv vollständig zerlegt und gereinigt hat. Ich setze jeweils ohne Linsen erst trocken zusammen, spüre und lausche die Gewinde und den Blendenkorb ab.