-

Gesamte Inhalte

8.342 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

217

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker

-

Meine Empfehlung ist, nicht vor Ende des Bleichens Licht zu machen. Selber schalte ich immer erst nach dem Klären das Licht ein. Vielleicht kann ich dich zum Arbeiten mit offenen Behältern anregen. Größere Bäder, dauernde Agitation, gleichmäßigste Resultate

-

Noch eine Frage an die Selbstentwickler(Friedemann!)

Film-Mechaniker antwortete auf Ralf-Michael's Thema in Schmalfilm

Richtig, grundsätzlich kannst du jeden Schwarzweißfilm mit fast jedem Entwickler bearbeiten. Rodinal geht gut, der Foma-Satz auch. Der Film wird nach so vielen Jahren schleiern, dagegen kannst du nichts machen. Sei nicht enttäuscht, wenn du den entwickelten Film anschaust, Typ 863 hat einen blaugrauen Triacetatträger. -

CINÉ - KODAK EIGHT MODEL 20: Herstellungsjahr + Bedienungsanleitung

Film-Mechaniker antwortete auf Joschi's Thema in Schmalfilm

Wie lautet denn die Nummer? Ein bißchen Erfahrung mit diesen Dingen habe ich.- 15 Antworten

-

- Schmalfilm

- Bedienungsanleitung

-

(und 1 weiterer)

Markiert mit:

-

Brennweite f = 55 mm ergibt bei Projektionsdistanz 5 Meter die Bildbreite von 1,9 Metern beim Normalformat. Du warst schneller.

-

CINÉ - KODAK EIGHT MODEL 20: Herstellungsjahr + Bedienungsanleitung

Film-Mechaniker antwortete auf Joschi's Thema in Schmalfilm

Vielleicht interessiert dich das Büchlein: http://www.ebay.ch/i...=item20f65d76d4- 15 Antworten

-

- Schmalfilm

- Bedienungsanleitung

-

(und 1 weiterer)

Markiert mit:

-

CINÉ - KODAK EIGHT MODEL 20: Herstellungsjahr + Bedienungsanleitung

Film-Mechaniker antwortete auf Joschi's Thema in Schmalfilm

Da ist die französische Ausgabe: http://www.ebay.fr/itm/Manuel-utilisation-de-lappareil-cine-kodak-huit-modele-20-ou-25-/150979545908?pt=FR_GW_Livres_BD_Revues_LivresAnciens&hash=item2327150b34.- 15 Antworten

-

- Schmalfilm

- Bedienungsanleitung

-

(und 1 weiterer)

Markiert mit:

-

Ich kenne persönlich den Chef einer Möbel- und Innenausbauschreinerei. Der würde sich über einen Auftrag freuen. Warum nicht Holz? In unserer Straßenbahn (jaja, Tram für die Schweizer) gibt es auch wieder Holzsitze. Figueras Spanien, Ezcaray Spanien, Huizenga Niederlande, Skeie Norwegen — Basel ist am nächsten.

-

8,5 x 8.5 Diaprojektor

Film-Mechaniker antwortete auf Klaus Peter Weber's Thema in Allgemeines Board

Habe einen in der Werkstatt, Winkel-Kohlenbogenlampe. Optik fehlt -

Es gab da noch den Jacky von Debrie.

-

Filmschonend ist dein Projektor, wenn du ihn der Schrumpfung anpassen kannst. Faustregel: Ab 0,8 Prozent Verkürzung beginnen sich an der Perforation Schäden einzustellen. Wenn du stärker geschrumpfte Filme spielen willst, mußt du passende Zahntrommeln einsetzen. Es knistert und knaspert schon bei fünf, sechs Promille. Dann kommt auch die Querschrumpfung ins Spiel, vorab bei frühen CinemaScope-Kopien mit dem Fox Hole. Der Abstand zwischen den beiden Lochreihen ist größer als bei der Normalperforation, der Eckenradius der Löcher kleiner. Die (meist) scharfen Zahnkanten drücken deshalb früher in die Eckenverrundung. Ein anderer Aspekt der Filmschonung sind die Spleiße. Die Projektoren haben unterschiedliche Krümmungsradien, durch die der Film laufen muß, kürzere oder längere freie Wege, kleinere oder größere Schleifen, belasten also die Klebestellen mehr oder weniger. Polyester ist natürlich toll, das kannst du schweißen. Solche Spleiße knicken nicht ein, schwimmen nicht auseinander, halten ewig. Der FP 23 ist nicht schlecht. Es gibt drei verschiedene Andrückplatten für die Apparate FP 20-23-30, schwarz, braun, weiß. Besser sind die Amerikaner mit kürzerem Filmkanal, Führungssschuhen an der Schaltrolle, geringerem Kufendruck und Ganzmetallkonstruktion. Die Kopie wird gewachst und läuft auf Stahl. Dazu gehören die (schon etwas älteren) DeVry, Holmes, Simplex und Westar. Grundsätzlich am schonendsten sind Apparate mit kontinuierlichem Filmlauf. Der Mechau-Projektor fällt hier weg, weil zu selten und zu schwer, doch ein Sondor läßt sich vielleicht finden.

-

Berlinale 2015: der TECHNICOLOR-Film-Marathon

Film-Mechaniker antwortete auf cinerama's Thema in Nostalgie

Also ich finde es nicht unwichtig, sich über Lichtbestimmung und Farbengleichgewicht grundsätzlich zu unterhalten. Originale TC-Drucke habe ich mit eigenen Augen gesehen, auch vorgeführt. magentacine hat Recht, hier wird Fachliches engagiert angegangen. Andere unterhalten sich über eine tausendjährige Balkenlage einer Kirche oder darüber, wie die Cheops-Pyramide gebaut worden sein könnte, hier ist angewandte Kunstgeschichte 19. bis 21. Jahrhundert. Ja gut, technische Voraussetzungen für eventuelle Kunst Was mich wundert, niemand fragt nach meinen Quellen. Hier ist eine: http://www.wilhelm-r..._HiRes_v1c.pdf. Oder hier: http://www.nitratevi...hp?f=17&t=14758 Bitte mahnt nicht an Paul Read, den habe ich gelesen, selbstverständlich auch das Meiste von Gert Koshofer. Eine Schwierigkeit im Dialog scheint zu sein, daß manche nicht (mehr) von heute auf z. B. 1940 abstrahieren können. Sie sind verdorben von Computer- und Video-Technik, ohne die sie sich verloren fühlten. Was hat Elektronik beim Film eigentlich zu suchen? Nichts. Es wurde schon gefilmt, als es die Elektronenröhre noch nicht gab. Als die Skladanowsky kurbelten, gab es eigentlich noch keine Farbenfotografie, noch nicht mal Panchromasie. Sie wußten zumindest kaum etwas von Vogels Arbeit. Es gibt eine Ethik der Technik, auf Deutsch: Sitten des Handwerks. Ein Grundsatz ist die Auseinandersetzung mit dem Material. Tischler kennen sich aus mit Holz, Maurer mit Stein und Erden. Filmvorführer sollten TC erkennen. Auf einen Blick. Wenn es in einigen Jahren nur noch wenige Dutzend Filmvorführer gibt, die sollten TC kennen. Sie brauchen die letzten Einzelheiten nicht zu wissen, aber irgendwo in jeder/jedem sollte etwas von dem Besonderen an Technicolor leben. Glimmt nicht in jedem von uns an einer Stelle etwas für den Film? Mitlesen und Popcorn fressen, echt jetzt! -

Zoomobjektiv für Bauer P6 16mm Projektor

Film-Mechaniker antwortete auf alex33's Thema in Schmalfilm

ISCO müßte eigentlich JSCO geschrieben sein: Joseph Schneider Company. Die schweizer Herstellerin des Zooms 35-65 ist Spectros, Ag., Ettingen. -

Berlinale 2015: der TECHNICOLOR-Film-Marathon

Film-Mechaniker antwortete auf cinerama's Thema in Nostalgie

Obacht, daß wir nicht in Mutmaßungen abgleiten! Wir sind uns doch alle einig, daß bei der Aufnahme vor dem Objekiv der Dreistreifenkamera eine lichttechnisch schon ziemlich gut erfaßte Situation herrschte. Wir sind uns wohl weiter einig, daß die Entwicklung der drei Farbenauszüge recht konstant war. An Prisma und Filtern änderte sich auch nichts, einzig die Objektive trugen (ein klein) wenig zu verschiedenen Farbcharakteren bei. Weiter sind die Bedingungen bei der Herstellung der Matrizen ebenfalls gleichbleibend. Der mit Tonspur entwickelte Schwarzweißpositivfilm wird vor dem Druck mit alkalischer 5%iger Chrom-Alaunlösung behandelt. Es bleiben im Gesamtverfahren noch zwei Variable. Eine ist im Imbibitionsdruck zu finden, wo man fortlaufend nachstellen kann — hier werden Farbstiche bekämpft. Zu viel Purpur — wieder auswaschen, usw. Technicolor nannte dies das washback system. Die andere Möglichkeit finden wir beim Belichten der Matrizen ab Negativ. Nur hier können wirklich große Veränderungen durchgeführt werden, die von unbelichteter bis durchbelichteter Matrizenschicht reichen. Das sind Korrekturen grober Farbenfehler, Blenden, Mehrfachbelichtungen. Die ersten Muster waren Positive vom Grünauszug. Handlung, Schärfe und Kontrast können anhand dieser Muster abschließend beurteilt werden. Im Vergleich mit dem Grünauszugnegativ kann man auch den Rot- und den Blauauszug begutachten. Das Kurzbild, von dem ich spreche, wird selbstverständlich nicht aus den Szenen heraus gewonnen, sondern vom Weggeschnittenen. Habe ich das nicht deutlich genug geschrieben? Da muß doch gerade Graustufen- und Farbentafel drin enthalten sein, wozu sie in Verbindung mit der Synchronklappe aufgenommen wird. Von Zweibildtestband habe ich noch nicht gehört. -

Vorführerjargon: Die Blende eines Projektors ist nicht richtig eingestellt, weshalb der Film in Bewegung zu sehen ist. Es handelt sich also mitnichten um ein Ziehen der Blende, sondern um das des Bildes. Je nachdem, ob sie zu früh öffnet oder zu früh schließt, sieht man den Film zum Stillstand kommen oder bereits abfahren. Das Bild verwischt teilweise.

-

Ozaphan-Filme sind lackierte Cellophan-Bänder (Zellglas). Aceton würde schon genügen, eventuell mit Wasser verdünnt.

-

Berlinale 2015: der TECHNICOLOR-Film-Marathon

Film-Mechaniker antwortete auf cinerama's Thema in Nostalgie

Ich kenne (noch) das so genannte Kurzbild. Das sind Abschnitte vom Original, entweder vom Anfang oder vom Ende, z. B. mit der Synchronklappe oder Auslauf, konsequent sechs oder acht oder wie viele Bilder auch immer lang. Diese pilots werden aneinandergeklebt, lichtbestimmt — und hier käme ein Vorteil des pin belts zum Tragen — auf der Imbibitionsanlage dreifarbig gemustert. Bitte, wohlgemerkt, das ist eine Vermutung von mir, aber wenn ich Kopierwerksleiter bei Technicolor gewesen wäre, hätte ich es so gemacht: Die Kurzbildrolle eines ganzen Films ist bei angenommenen 500 Szenen und jeweils acht Bildern 250 Fuß lang (76 Meter). Bei Änderungen vom Original zu den Matrizen klappern viele Klebestellen durch die Kopiermaschine, die Matrizen sind am Stück. Bei Änderungen an einer oder mehreren Matrizen liegen die Klebestellen auf dem Stahlband und verursachen eventuell leichte Unschärfen, was jedoch niemanden kümmert. Das Umdrucken funktioniert trotzdem. Das Kurzbildverfahren hat dem 1957 vorgestellten Analyzer (Hazeltine Corp., Little Neck NY) etwas voraus, und zwar daß auf gleiche Art hergestellte Positive unter den gleichen Bedingungen, wie sie bei der Vorführung der späteren Kopien im Kino herrschen, beurteilt werden, und zwar Positive ab Kamera-Original. You see what you’ll get, möchte ich sagen. -

Die Paillard-Bolex H stürzt vom Sockel

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

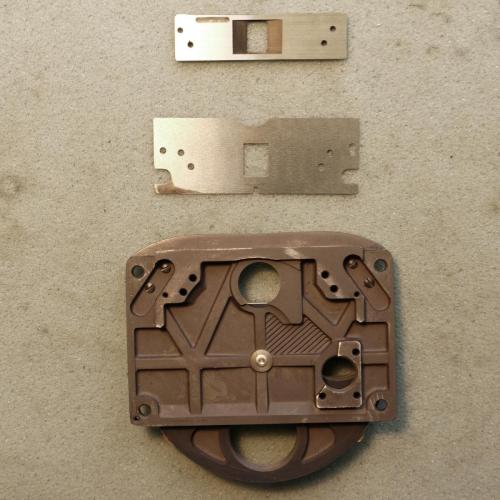

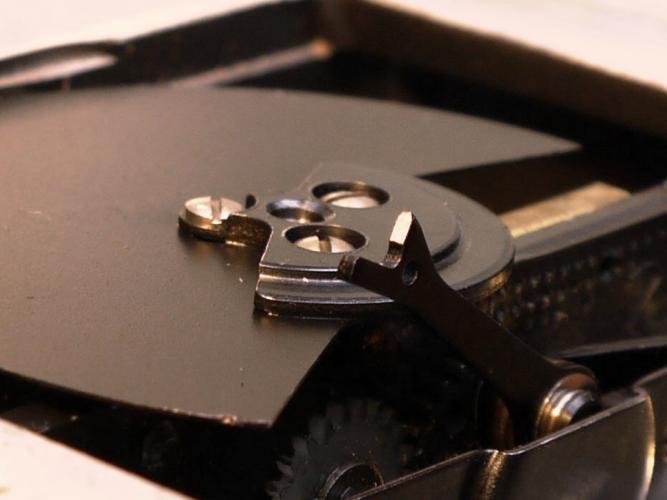

Jean-Louis hat Recht, wenn man den Standpunkt des Herstellers einnimmt. Ich will bei meiner Kamera, daß der Film nach Norm geführt wird, also mit der rechten Kante gegen feste Anlage läuft und auf der linken Kante angefedert wird. In der Kopiermaschine wird das wiederholt und im normgerechten Projektor ebenfalls. Also unternehme ich etwas: Ich befestige den Rahmen auf der rechten Seite mit Lötzinn und mache die Blattfeder neben dem Greifer unwirksam. Gegenüber schleife ich die Blattfedern an, schwäche sie. Ihr seht zwei feine Rillen. Das Rähmchen ist recht stabil, hartverchromtes Stahlblech. Die Fensterplatte hat nirgends mehr als 15,92 mm Breite. Fensterplatte und Zwischenblech sind flach überschliffen: Beim Zwischen- oder Abstandblech (shim) seht ihr an der linken unteren Ecke, daß sie da dünner ist. Die Schleifscheibe hat nichts abgetragen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das Auflagemaß ist 17,520 mm. Zuletzt will ich die lästigen Abrutscher auf dünnerem Film nicht mehr haben. Gigabitfilm 40 ist halb so stark wie gewöhnlicher Film und der Schleppgreifer neigt dazu, aus dem Perforationsloch zu springen. Als Abhilfe bekommt der Greifer eine ausgeprägtere Spitze: Diese H-16 läuft nun zum ersten Mal in ihrem Leben, wie es sein muß. Die Perforation steht bockstill, wenn ich laufenden Film beobachte, die Einfädelung funktioniert perfekt, nur die 8-1-Welle dreht unrund. Das tut sie aber schon, seit ich die Kamera gekauft habe, das war 1985, wenn ich mich recht erinnere. Jemand hatte wohl versucht, den Querstift zu entfernen, um das Werk total zu zerlegen, und ist dabei falsch vorgegangen. Die 1-1-Welle läuft sehr gut rund. Ich habe vor, einen quarzgeregelten Motor zu beschaffen, vielleicht noch ein Magazin, um ein Mal 800 Fuß Film ununterbrochen belichten zu können. Das sind 22 Minuten bei Tempo 24. In meiner gegenwärtigen finanziellen Lage sind das Wünsche. Ich werde mich dagegen wehren, daß ich die Werkstatt liquidieren soll. Rechtlich verstößt man beim Staat nach drei Monaten gegen Treu und Glauben, handelt unverhältnismäßig, greift ins Eigentum Dritter ein und verletzt die Gleichheit, denn einem Bauern nehmen sie die Lebensgrundlage nicht weg. Verfassungswidrig entwürdigend ist auch Mißachtung des Berufs. -

Binär-numerische Daten vermochten den Fotografen hier nicht zu beeindrucken, die Fotografin eventuell auch; die Inszenierung ist durchaus romantisch, etwas, das dem Digitalen abgeht.

-

Eine GIC vielleicht, nimmt 15-Meter-Spulen auf: http://www.ebay.fr/i...=item2ecb464e53 http://www.ebay.co.u...=item5670d278f4 Sonst eine elektrische Admira oder ein Ciné-Kodak E oder eine 101 ?

-

Berlinale 2015: der TECHNICOLOR-Film-Marathon

Film-Mechaniker antwortete auf cinerama's Thema in Nostalgie

Da steht: Damit keine Missverständnisse aufkommen, die drei unterschiedlich belichteten Negative waren immer noch schwarz-weiß. Diese wurden auf einen speziell präparierten blanken Film kopiert, wo nur die schwarzen und weißen Werte ausbelichtet wurden. Das war die Grundlage einer einzelnen Vorführkopie. Dieser Blankfilm war mit einer speziellen Beize eingelassen, welche die später folgende Färbung aufnehmen und die Farben so festigen sollte, damit diese auf der Kopie nicht verwaschen konnten. Jetzt folgte der eigentliche Färbungsprozess. Die drei Matrizenfilme, auf denen die Gelatineschicht als Relief der jeweiligen Farbbelichtung geprägt war, wurden mit ihren Komplementärfarben eingelassen. Der Schwarz-weiß-Film der durch den blauen Filter belichtet wurde, erhielt gelbes Färbemittel, der rote Film bekam Zyan und Grün wurde mit Magenta gefärbt. Die so eingefärbten Matrizenfilme wurden nun auf diesen speziellen Blankfilm aufgepresst und die Farben übertragen. Fertig war eine Vorführkopie, denn der Blankfilm hatte auch schon die fertige Tonspur aufkopiert. Soweit zu den sehr, sehr einfach gehaltenen technischen Ausführungen über das Drei-Streifen-Verfahren, dem GLORIOUS TECHNICOLOR. Sie sind soweit notwendig, um verständlich zu machen, was Technicolor wirklich so einzigartig machte. Da waren nicht nur die Farben, sondern auch der Ton. Der Ton auf Technicolor-Kopien war allen anderen Tonfilm-Kopien überlegen, weil der oben erwähnte Blankfilm eben keine chemische Nachbehandlung mehr erfuhr, sondern die Farben trocken und unter großem Druck aufgebracht wurden. Die Tonspuren der Kopien anderer Laboratorien wurden gegebenenfalls dem kompletten Prozess von Nachentwicklung und Umkopieren ausgesetzt. Ich habe ziegelrot markiert, was keiner Übersetzungsunschärfe angelastet werden kann. Das Relief ist mitnichten geprägt — wie sollte das nur vor sich gehen — sondern als klassische Bichromatgelatine durch Auswaschen mit heißem Wasser gemacht. Klassisch darf ich sagen, weil das seit 1832 bekannt ist. Solche Materialien sind heute noch im Handel. Blau habe ich vollkommenen Unfug markiert, der jeglicher Grundlage entbehrt. Alle Schwarzweißkopien können so guten Ton haben wie TC-Kopien. Da vergleicht jemand Äpfel mit Gurken. Großartig, Klaus Peter, vielen Dank für diesen Beitrag! Ich bin beeindruckt, schon fast geprägt. -

Die Rechnung geht so: Filmlänge je Zeiteinheit dividiert durch Spalthöhe gleich Grenzfrequenz. 19 mm Filmschritt × 24 pro Sekunde = 456 mm/s. 456 mm/s geteilt durch 0,05 mm = 9120 Hertz Bei Spalthöhe 0,02 mm ist die Grenzfrequenz rechnerisch 22,8 kHz. Diese Werte werden nicht erreicht wegen Streuung Beugung Mangelhaftem Focus Wölbung des Films (auf der Tontrommel) Ungünstiger Wellenlänge des Leselichts Am meisten Reserve bietet Punkt 3. Wie beim Teleobjektiv, das geringere Schärfentiefe hat als das Normalobjektiv, leistet ein längerer Focus im Lichttongerät noch einiges. Die amerikanischen Tonoptiken haben viel längere Brennweite als die europäischen. Ich weiß nicht, warum man das anders machen mußte. Brennweite ist mit Patent nicht zu schützen. Insbesondere die Verbindung einer längerbrennweitigen Spaltoptik mit längerwelligem Licht verspricht einen Gewinn von schätzativ 40 bis 50 Prozent Auflösung. Wenn das genau eingestellt ist, steigt die Grenzfrequenz um den Betrag.

-

Berlinale 2015: der TECHNICOLOR-Film-Marathon

Film-Mechaniker antwortete auf cinerama's Thema in Nostalgie

Um das Bild noch weiter zu vervollständigen: Bei Technicolor-Produktionen waren keine Anfänger an den Kameras beschäftigt, sondern erfahrene eigentliche Film-Fotografen. Je nach Szene wurden Perspektive, Standpunkt oder Fahrt, Ausschnitt, Brennweite, Schärfentiefe und Bildcharakter bestimmt. Der letzte Freiheitsgrad war die Ausleuchtung, weil für eine bestimmte Schärfentiefe, ich wiederhole mich da halt ein wenig, ein Objektiv so und so weit abgeblendet wird. Der verantwortliche Director of Photography hatte also am Actinometer (Belichtungsmesser) Filmempfindlichkeit, Belichtungszeit und Irisblende eingestellt. Er hielt die Meßzelle an wiederum ausgesuchter Stelle in der Szenerie auf oder ließ das tun und bestellte mehr und mehr Licht, bis der Instrumentenwert stimmte. Ich würde meine Hände dafür ins Feuer legen, daß die Mehrzahl der TC-Aufnahmen einwandfrei belichtet sind. Anders ausgedrückt: Das sind keine Negative, wie sie sich der Laie vorstellt, sondern wie sie ein Fachfotograf abliefert, wenn man es von ihm verlangt. Die Lichterbestimmung bei Technicolor konnte sich eigentlich auf das Farbengleichgewicht und die Gesamtdichte beschränkt haben. Bis zum Nachweis oder Gegenbeweis an Hand relevanter Originale aus Dreistreifenkameras steht das für mich fest. Es ist fast unmöglich, gleichzeitig Dichte und Kontrast jedes der drei Farbenauszüge zu verändern, ohne daß das Farbengleichgewicht (Lilien) gestört wird. Im Gegenteil, die technischen Voraussetzungen des Verfahrens sind unbeugsam. Wenn eine der drei Matrizen vom Kontrast der anderen abweicht, kippen die Farben unterschiedlich von den Schatten zu den Lichtern! Selbstverständlich sind die Lichter maßgebend, deshalb Lilien. In Schattenpartien darf es schon mal etwas bläulich oder grünbraun werden. Auch die Entwicklung der Kamera-Originale muß zu stets den gleichen Bedingungen erfolgen. Das war mit größter Wahrscheinlichkeit ein Metol-Hydrochinon-Rezept, also Kodak D-76. Die Arbeitsweise war so ziemlich das Gegenteil dessen, was man heute kennt. Es fügten sich alle ein. -

Es gibt neben der äußeren Schalldämmung auch eine innere. Du Ursache der unerwünschten Geräusche angehen Die meisten Kameras machen einen etwas größeren Greiferhub als den Filmschritt. Der Greifer schlägt auf die Lochkante. An der Stelle kannst du etwas herausholen, indem du Film mit vollem Lochabstand benutzt, also 0.3" oder .3000 oder 7,62 mm und nicht mit verkürztem Lochabstand (0.2994" oder .2994 oder 7,605 mm). Letzteren haben professionelle Negativfilme, damit sie zur Geometrie der Zahnkranzkopiermaschinen passen. Perforation mit vollem Lochabstand haben nur folgende 16-mm-Aufnahmematerialien, Schrumpfung nicht berücksichtigt: Fomapan R Gigabitfilm 40 Orwo P 100 Wittner-Chrome 200 D, beidseitig perforiert Von der Pathé Lido 16 hatte ich bis heute nicht gehört. Ich würde sie erst in einen Plastikbeutel stecken, um Fusseln von ihr fernzuhalten, und dann einen Wollpulli drumschlagen.

-

Alle alten Verfahren sind noch da. Die Ferrotypie zum Beispiel, in Amerika Tintype genannt. Das ist zeitresistent.

-

Die haben viele Jahrzehnte gut verdient. Mit Kapitalgesellschaften, die Vollidioten als Direktoren haben, braucht man kein Mitleid haben. Es werden ja weiterhin Bilder auf traditionelle Art gemacht. Es gibt immer noch Farbnegativfilme, die man dem Fotohändler bringen kann. Der schickt sie zu einem Labor, man kann weiterhin seidenmatt und hochglanz haben. Es gibt immer noch Fotografen, die mit der Fachkamera aufnehmen, Architektur, Werbung, Mode. Es wird auf der ganzen Erde noch mit Panaflexen und Arricam Normalfilm verdreht. Es werden auch immer noch neue Filmkopiermaschinen verkauft, selten, aber doch. Es werden sogar auch immer noch Dia-Abende veranstaltet. Da und dort laufen Carousel und SIMDA und Götschmann, auch mal ein Pradovit. Impossible-Polaroid ist erhältlich, Rollei-Filme, Kahl-Filme, Wittner-Konfekt, Orwo, Eastman-Kodak, Fuji, Bergger, Agfa, bald Ferrania, Adox, Maco, Gigabitfilm, Harman-Ilford, Foma, Wernigerode (Banse & Grohmann). Was man getrost wegwerfen kann, sind Kodak Disc, Kodak Instamatic und dergleichen Plastikkram. Da draußen sind Leute, die mit der Stereo-Realist herumlaufen und 3-D-Aufnahmen machen. Zu Hause rahmen sie in View-Master-Scheiben. Kennst du das? Vergiß den Elektro(nik)schrott doch einfach. Niemand zwingt dich. Du kannst zum Beispiel mit einer Pentaka 8, Fomapan R und einem Ikophot herumlaufen. Ein ganz anderes Bildermachen. Zu Hause hast du einen Bauer T 10*. Ein ganz anderes Bilderschauen. _____________ *Entschuldigt bitte alle, daß ich immer mit dem T 10 komme, aber ich bin einfach vernarrt in den Projektor.