-

Gesamte Inhalte

7.772 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

200

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker

-

Super-8 Meterware in DS8 Kamera...?

Film-Mechaniker antwortete auf Friedemann Wachsmuth's Thema in Schmalfilm

Ihr könnt euren Projektor in eine Schachtel stecken, vorne ein Loch fürs Objektiv machen und je nach Spulenarmen 120 oder 180 Meter lang filmen. Hat halt keinen Sucher, die Geschichte -

Daran möchte ich zweifeln, denn wie sollte man gleichzeitig Mattscheibenbild und Fadenkreuz scharf sehen, wenn diese Elemente nicht in selber Ebene liegen? Das Fadenkreuz sollte in die Mattscheibe eingelassen sein. Was sich auf der teilspiegelnden Membrane befindet, wird unscharf auf den Film projiziert. Da gehört nichts hin. Aber gebt mir eine Pathé und ich sehe das sofort nach.

-

Der Bauer-Tonkoppler, ich habe auch einen, den ich verkaufen würde, funktioniert sozusagen als elektrische Welle zwischen Tonbandgerät und Filmprojektor. Der Kollektor des Projektormotors wird gewissermaßen vom Tonband bewegt. Das ist nicht unmodern. Wenn du mit Impulsen vorgehen willst, brauchst du dennoch ein Leistungsteil, das aus den Impulsen Energie für den Motor bereitstellt. Du bist gleich weit wie mit Tonkoppler. Was dir vorschwebt, vermute ich, setzt einen anderen Projektormotor voraus. Das kann man natürlich auch in Angriff nehmen, ich habe das mit einem 16-mm-Film-Projektor vor, der einen Universalmotor drin hat (läuft mit Gleich- und Wechselstrom). Den ersetze ich durch einen Gleichstrommotor ohne Kollektor. Dann elektrische Polwendung, Quarzregelung und Frequenzwandler für verschiedene Drehzahlen Der Computer macht’s nicht.

-

Von der Tonlampe her rückwärts prüfen: Halterung, Kontakte, Lötstellen Litzen zur Tonlampenspeisung im Verstärker, dort wieder Lötstellen und Schmelzeinsätze (Sicherungen) Wenn es im Lautsprecher brummt, läuft der Verstärker.

-

Siemens 2000 mit "nagelndem" Filmtransportgeräusch

Film-Mechaniker antwortete auf Ralf Dieter's Thema in Schmalfilm

Hallo, Ralf Greiferantrieb, Feder-Rahmen-Kurvenscheibe-Welle-Lager, das würde ich alles nachsehen. Empfehle meine Werkstatt, bin aber vielleicht zu weit entfernt -

Hallo, Lehmbrock ! Kauf dir einen Tonkoppler zum T 10. Mit dem kann man verschiedene Bildfrequenzen und Bandgeschwindigkeiten kombinieren, z. B. 16-3¾" oder 16-7½" oder 16⅔-3¾" oder 18-7½". Mit perforiertem Tonband und gezähnter Synchronrolle läuft das tiptop. Ein Tonbandgerät findest du auch günstig. Reparatur-Service z. B. bei Oldie-HiFi-Technik Dieter Künkele, Schauenburger Str. 26, CH-4052 Basel. Telefon: 0041 61 312 26 83. Pfälzer! Gezähnte Tonrollen gibt es, perforiertes Tonband gibt es auch (16-mm-Lochung). Für 24 oder 25 Bilder pro Sekunde würde ich einen Paillard-Bolex M 8 beschaffen. Synchromat dazu hätte ich dir einen, Anpassung des Projektors könnte ich auch vornehmen.

-

Von der Arbeit mit der Matipo Debrie

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Nostalgie

Hallo, Sam a. In alten Zeiten noch nicht. Der Aufbruch, Umbruch, Hinbruch zur neuen Zeit kam mit dem Tonfilm, der maschinelle Entwicklung mehr oder weniger erforderte. Mit den Entwicklungsmaschinen lagen neuen Kapazitäten brach, die natürlich gegen den Widerstand von Gewerkschaften immer wieder auszuschöpfen versucht wurde. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren Angestellte günstiger zu haben als Maschinen. Auf Maschinen kann man Abschreibungen vornehmen und Steuern sparen, Angestellte quetscht der Kapitalist einfach aus, so weit er kann, oder spielt die Reise nach Rom. An den Schrittkontaktern mußte schon jemand sitzen. Die ersten kontinuierlich belichtenden Bell & Howell erforderten Voreinstellung des Lichtwertes während laufender Maschine; mit den Kerben wurde nur der Wechsel ausgelöst. Ich erinnere mich gut an die KM 35 von Arnold & Richter bei Cinégram, zu der sich Herr Windisch immer zurückzog, als würde er im Petersdom zu einer Audienz gehen. Bis zum Ende des Kopiergangs erschien er nicht wieder aus dem Zimmer. Wir stellen uns die Affäre zu leicht vor, verwöhnt von den letzten 30 Jahren Massentechnik: Nein, es war gar nicht selbstverständlich, daß das Steuerband ohne zu haken durchlief. Farbkopien mit subtraktiver Mischung herstellen ist von vielen unscheinbaren Widrigkeiten begleitet. Dafür waren die alten Kopisten fähig, ein maskiertes Farbnegativ vor dem Fenster aufzuhalten und die Packung herzusagen: 0,5 Gelb, 0,625 Cyan, 0,25 Magenta, usw. Wratten-Gelatinefilter werden als Dreierpackung in Taschen des Steuerbandes gesteckt oder bei der preisgünstigeren Version mit Klammern auf so genanntes Leatheroid-Band geheftet. Ein Malteserkreuzgetriebe schaltet das Steuerband quer durch den Strahlengang, je nach Fabrikat über 5 oder 8 Löcher. Die Grundlichtstärke wird durch die kreisrunde Ausstanzung im Band erstellt. Das Kettenblendenband der DDR-Agfa war im Westen kaum bekannt, obwohl es eine sehr praktische Erfindung war. b. Tonkopien werden in einem Gang auf Bildtonkopiermaschinen belichtet. Du sagst richtig, daß man als Bezugsmarke Löcher in den Rohfilm stanzt. Dazu liegt eine Zange bereit, die denen bei der Eisenbahn ähnlich ist. Um den Tonvorzug hinzubekommen, muß man bloß am rechten Ort im Vorspann beider Negative Marken haben und diese vor die Kopierstelle legen. Der Rest ergibt sich aus dem Filmweg auf der Maschine. c. Die Bildfrequenz wurde allgemein so hoch wie möglich gehalten. Es wurden aber schon vor 70 Jahren alte Negative neu aufgelegt. Bei abgenudelten Vorlagen wurden Riemenscheiben getauscht, das Tempo verringert. Die mühsam eingefuchste Elektrik für möglichst lange brennende Glühlampe rührte man ungern an. Oft wurden 1000-Watt-Lampen auf halber Leistung betrieben. Man wollte die Lampenwendel nicht zu heiß haben, weil so eine Klapparatur doch leichte Erschütterungen mitmacht. -

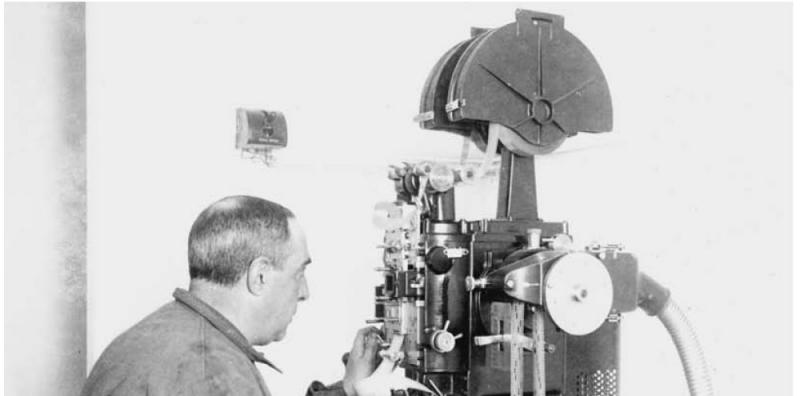

Am Abend des 6. September 2000 habe ich einen Drehstrommotor mit einem Frequenzwandler zusammen installiert und die Matipo mit der Nummer 322 ist nach vielen Jahren eines traurigen Daseins an der Bahnstraße 21 in Bern in meinem Betrieb in Basel wieder in Bewegung gekommen. Rostlöser, Öl und noch ein Mal Öl, putzen, einstellen . . . Meine erste Kopie hatte ich am 8. September auf Eastman 5302 fertig. Sprungschrammen im Negativ, Träger, Tonspur, und Kratzer im Positiv, Träger, Tonspur. Die Anstände waren bald behoben. Ich habe nicht den vollständigen Apparat, der Sockel fehlt. Nr. 322 ist noch als Fragment ihres ursprünglichen Zustands erhalten, nämlich der Kopf mit den Filmhaltern und mit dem mechanischen Teil der Lichtersteuerung. Diese Ruine kaufte ich Jahre zuvor Walter Ritschard für 400 Franken ab. An jenem Nachmittag ahnte ich nur, daß da eine Matipo ein örtliches Schicksal erlitten hatte. Später, beim Nachdenken über die Berner Filmtechnikszene, fiel mir das Buch von Milton Ray Hartmann ein, sein „Lebenswerk“. Zwischen den Zeilen dieses Buches lese ich von den Wechselfällen, denen meine Matipo vermutlich ausgesetzt gewesen war. Nichtsdestotrotz funktioniert Nummer 322 einwandfrei. Nach einigen wenigen Handgriffen, die ich während meiner Anstellung bei der Zürcher Cinégram 1987-88 an einer Bell & Howell C machte, setzte ich mich also vor über 12 Jahren zum ersten Mal mit der Französin auseinander. Das läßt sich so beschreiben: Wie bei den meisten Kopierapparaten aus der ersten Blütezeit des Stummfilms, Lumière, Stineman, Ernemann, Bamberg, Vinten, Prévost, sitzt der Kopist mit Blick aufs Kopierfenster frontal davor. Dieses ist mit einer rot gefärbten Glasscheibe ausgestattet, durch die hindurch der Vorgang beobachtet werden kann. Das ist auch nötig, denn für brauchbare Kopie sind fehlerlos brennende Lampe und perfekter Transport der Filmstreifen erforderlich, die man überwachen muß. Beim Anlaufenlassen hat der Kopist die letzte Möglichkeit, einen Versatz zu entdecken und anzuhalten. Alles, was beim Kopieren als unbrauchbar weggenommen werden kann, braucht nicht entwickelt zu werden. Beim Kopieren wird am leichtesten Ausschuß produziert und auch am schnellsten. Auf dem Bild ist der Moment kurz vor dem Anlauf festgehalten. Der Operateur hält mit der linken Hand den Kupplungshebel, den er um 90 Grad nach links außen dreht, um alles in Gang zu setzen, und mit der rechten Hand bremst er sachte die mit den Wickelkernen verbundenen Flansche, weil die Maschine gerne den Film vom Kern abreißt. Die Aufwickelfriktionen können nämlich nur schwer so eingestellt werden, daß sie dem Film am Anfang und nach 300 Metern gerecht werden. Zu schlaff gewickeltes Material ist ebenso unerwünscht wie beschädigte Perforation in den innersten Windungen. Einzige Abhilfe leisten größere Wickelkerne, die Debrie aber nie angeboten hat. Die Matipo hat einen Kurbeltrieb, der dem Greiferrahmen eine gleichmäßige Aufabbewegung erteilt. Eine zweite Scheibe versetzt den Doppelgreifer in der Tiefe und eine dritte Kurvenscheibe führt einen Rollenarm, an dem der Andrückrahmen des Filmkanals eingehängt ist. Im Zusammenspiel zieht der Greifer die Filme um einen Schritt nach unten, gefolgt vom Andruck des mit einem Glasklotz und der Rotscheibe besetzten Rahmens, wonach der Greifer nach oben läuft, der Verschluß Licht freigibt und wieder verdeckt, bis fast gleichzeitig Greifereinstich und Abhebung des Druckrahmens vor sich gehen. Die Scheiben können einzeln gegenüber der Kurbel verstellt befestigt werden. Auch der Verschluß kann um etwa 20 Grad in beide Richtungen verdreht montiert sein, abgesehen von der zwischen 75 und 120 Grad verstellbaren Öffnung. Eine kreisrunde Öffnung im Verschlußblech, abgedeckt mit einem Stück roter Folie, hilft beim Einspannen der Filme. Der Kopist dreht am Handrad auf dieses Rotfenster, wobei der Greifer voll im Zug steht. Er legt den Negativvorspann mit Bildstrich auf Fenstermitte, den Rohfilm darauf, schließt die Filmbahn (Schnapper) und hakt den Andrücker an der Mitnahmegabel ein (Rückzug). Wenn er es richtig gemacht hat, steht das Bild Ende Zug jeweils vor dem Fenster. Die Machine à tirer les positifs, Matipo, klappert gerne mit 12 bis 14 Bildern pro Sekunde. Schneller ist möglich, führt aber zu verstärktem Verschleiß. Der Apparat braucht schon genug Öl, das man über sieben einzelne Leitungen einbringt. Heikelste Stelle ist das Schraubengetriebe im Innersten der Boîte. Wie es dazu gekommen war als Verbindung der Antrieb- und der Abtriebwelle, ist mir bis heute unklar. Es wäre auch ein kegliges Getriebe möglich gewesen, das bedeutend günstiger herzustellen ist und einen größeren Wirkungsgrad hat. Nun noch ein Mal ein Blick auf das Bild! Hinter dem Lochblech an der Maschinenrückseite befindet sich eine Widerstandssäule auf Keramikkörper. Zwanzig Abgriffe liefern abgestufte Lampenspannungen, zwischen denen über Relais umgeschaltet wird, je nach der Lochung im untersetzt mitlaufenden Steuerstreifen, den wir rechts vorne sehen. In die Lochungen fallen Tasthebel von Mikroschaltern, die jeweilen einen Lampenkreis ansteuern. Damit bei einem bestimmten Tempo genau während des Filmtransports von einer Szene zur nächsten umgeschaltet wird, werden in ebenfalls genau bestimmtem Abstand von der Klebestelle Kerben aus dem Negativrand gestanzt. Ein weiterer Mikroschalter mit Rolle auf der Filmkante wird von den Kerben betätigt, worauf eine vorgespannte Hebeleinrichtung, man sieht zwei Handhebel aus ihrer Rechtecköffnung stehen, ausgelöst wird. Zusammen mit dem Lochstreifen ist die Codierung für die Lampe gegeben. Das Doppelhandrad mit zusätzlichen Griffhebelchen rechts von der Filmbahn dient der Verstellung der ganzen Filmbahn dem Greiferantrieb gegenüber — vertikale Einmittung des Bildes — und Verstellung des Bildfensters innerhalb der Filmbahn zum Abfangen der leichten Versätze aus den unterschiedlichen Kameras. Hier kann auch Stoß an Fuß oder Kopf eingestellt werden: Das Kopierfenster ist 19,2 mm hoch und die leichte Überlappung wird ein Mal am Kopf des Bildes gewünscht, ein anderes Mal am Fuß oder Mitte Bildstrich. Auf der linken Seite der Filmbühne kann der Kopist einen Schieber auf Vollbild und Tonfilmbild einstellen. Was er nicht ohne weiteres beeinflussen kann, ist die Beleuchtung der Filmränder zum Mitkopieren der Randnummern. Auf der Seite der künftigen Tonspur ist bei Schieberstellung fürs Academy-Bild die Randbelichtung gegeben, in Vollbildstellung dagegen nicht. Wenn Kameraleute einmal umgerollten Film belichten, landen die Fußnummern auf der Matipo-falschen Seite und erscheinen nur mit Academy-Ausschnitt. Im Maschinenfuß sind Motor und Dynamo untergebracht. Der Dynamo ist mit einer Kette am Motor angehängt und liefert eine Gleichspannung für die Lampe. Das Witzige daran ist, daß man sich nicht um die Anpassung des Lampenstroms kümmern muß, wenn man die Bildfrequenz ändert. Das einzige Problem einer Tempoänderung ist die Verschiebung des Schaltpunktes für den Lichterwechsel, wofür es jedoch eine Lösung gibt. Den Filmlauf sieht man besser auf diesem Bild, das den Kopf von Nr. 322 zeigt. Ich habe die Aufnahme 2008 gemacht während der letzten Wochen unseres Betriebes an der Schillerstraße. Die Matipo von Debrie kommt mit 2½ Fuß Vorspann aus. Gibt man ½ Fuß für den Anlauf zu, kann das erste zu kopierende Bild drei Fuß oder 90 cm vom äußersten Vorspannzipfel entfernt kommen. Entsprechend braucht man auch nicht mehr Rohfilm. Nach dem letzten Bild kann man anhalten und den Rohfilm mit zwei Fuß Zugabe abschneiden. Mit keiner anderen Kopiermaschine ist so sparsames Arbeiten möglich. Die Schwächen müssen natürlich auch erzählt werden. Da ist zunächst das häßliche Abschmieren von Schnitten. Die seitlich führende Andrückschiene ist zu lang konstruiert, so daß Unregelmäßigkeiten in der Filmbreite zu Unruhen führen können. Besonders mit geschrumpftem Ausgangsmaterial unter Polyesterrohfilm hat man eine nur schwer lösbare Aufgabe. Weiter ist die Bildstandsleistung nicht vergleichbar mit derjenigen aus einer Präzisionsanlage. Das heißt, mehr als Mustern und Masse abziehen kann man mit der Matipo nicht. Für Trickarbeiten ist halt einfach die Spezialeinrichtung angesagt, wo feste Paßstifte oder bewegte Sperrstifte in die Perforation greifen. Auch kann man mit der Debrie keine Rücksicht auf die unterschiedlichen geometrischen Verhältnisse mehrerer Kameras nehmen. Der Abstand zwischen Greifer und optischer Achse läßt sich nur um zwei Lochabstände verändern, Mitte ist +12. Ich hoffe, mein Beitrag findet Interesse und löst etwas Diskussion aus. Jede/r Vorführer/in hat mit Filmkopien zu tun. Immer war jemand vorher am Werk, ein/e mehr oder weniger geschickte/r Kopist/in.

-

Chris, du bist die die Regel bestätigende Ausnahme. Nur so aus Neugier — KEM, Steenbeck, Oude Delft, Schmid, TOBIS, Union, Prevost, Atlas, Moviola, Intercine ?

-

Ich würde die Filme nicht auf einem Schneidetisch laufen lassen. Schneidetisch-Zahnkränze sind für frischen Film ausgelegt und können geschrumpftes Material beschädigen. Schrumpfung messen würde ich auch sofort tun. Bilderzahlen festhalten, Spleiße zählen, alles Material mit der Schicht nach innen auf 75er Kerne wickeln. Danach kann man über den technischen Wert verhandeln.

-

Qualität des Super 8 Lichttons...?

Film-Mechaniker antwortete auf Christian_Mueller's Thema in Schmalfilm

Bei den Kopierwerken wird im Allgemeinen eine Mindestlänge verrechnet fürs Tonnegativ, sei es eine Minute, sei es 30 Meter, noch ohne Arbeit. Das sieht etwa so aus: Magnetmaster angeliefert, keine Kosten Tonnegativ, Minimum bei der Filmkunst, Basel: 100 Fuß (30,48 m); Fr. 86.— Nullkopie, Bild und Ton, ebenda: 100' Fr. 128.— Die Minute ist bei 24 Bildern pro Sekunde 36 Fuß lang. Mit dem Minimum erhältst du also 2 min. 46 sec. Filmmaterial und Entwicklung eingeschlossen, egal auch, ob Color- oder Schwarzweißmaterial Die Qualität von Super-8-Magnetton vergleicht sich unvorteilhaft mit der von 16-mm-Lichtton. Auf 16 mm kann die Tonspur 2,5 mm breit sein. Pro Sekunde laufen 182,8 mm × 2,5 mm = 457,2 mm² durchs Tongerät. Auf Super-8 sind es 101,6 mm × 0,8 mm = 81,28 mm². Gut eingestellte Optik kommt an guten Magnettonkopf heran. Die optische Abtastung geschieht berührungsfrei auf rundgeschliffener Tonwelle, Filmdicke gut konstant. Die magnetische Wiedergabe geschieht schleifend von relativ steifem, nicht immer konstant dickem Paket Film-Magnetpiste. Alles in allem hörbarer Unterschied Super-8 mit Magnetton kannst du selber berechnen, nicht wahr? -

Belichtungszeiten bei verschiedenen Geschwindigkeiten

Film-Mechaniker antwortete auf hjkoenig's Thema in Schmalfilm

Riecht nach Feinstarbeit mit Pincette und Lösungsmitteln. Die Irisblende vor der Zelle und den Rest von dem Aluminium-Glump kann ich schon durchgehen. Du Kern-Fanatiker! -

Skurriles aus vergangenen Zeiten

Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm

Wenn jemand heute bereit ist, richtig Geld anzulegen, erhält er immer noch Wertarbeit. Im Emmental, wo unter anderem Löcher aus dem Käse gefräst werden, gibt es einen Fräsmaschinenhersteller, wo immer noch Gleitbahnen geschabt werden. Mit diesem Verfahren, reine Handarbeit, erreicht man genau ebene Flächen mit 40 bis 70 Prozent Traganteil und feinen Öltaschen. Die CNC-Mehrachsfräscenter besitzen im Kern also noch altbewährten Maschinenbau. Statt eines billigen Staubsaugers ersteht man sich von Vorteil einen Das ist der 1958 erschienene G 70. Das Nachfolgemodell GM 80, ist immer noch erhältlich. Über den Unterschied zwischen Ernemann VII B und Ernemann 12 ff. brauchen wir uns ja nicht unterhalten. -

Belichtungszeiten bei verschiedenen Geschwindigkeiten

Film-Mechaniker antwortete auf hjkoenig's Thema in Schmalfilm

Katzenaugenblende Zwei Lamellen sind drehbar gelagert. Jede hat eine Öffnung, Katzenaugenpupillen ähnlich, zusammen wirken sie als Irisblende. Oft gleich mit Drehspule der Belichtungsautomatik verbunden, entweder von einer Selenzelle gespeist oder aus einem Regelkreis mit CdS-Zelle oder Siliziumzelle oder Fotowiderstand (Gabelfinger). -

Schon gesehen, Fantasiepreis

-

Da gab es das ELMO 12,5 mm 1:1.8 für die ELMO-16er Projektoren.

-

Richtig, der Belichtungsmesser wird von dem vielen Licht geblendet. Du würdest auf die Lichter einstellen, wie man sagt. Der Rest des Bildes würde unterbelichtet werden. Hier noch ein Blick auf die beiden Seiten des Filmkanals eines DeJur 750 von der DeJur-Amsco Corporation, Long Island City, NY. Der untere Zahn, an dem schon leicht geschrumpfter Film hängt, setzt +4 ab, also nicht nach Norm. So ein Apparat bringt nur maximalen Bildstand mit entsprechender Kamera.

-

Es hat ihn also doch gegeben, den Projektor für 16-mm-Film mit Sechszahn-Wickeltrommeln! Bell & Howell Filmo, gebaut von 1924 bis 1927 Der Apparat ist total abgefahren mit dem Ampère-Meter obenauf und Handkurbel zum Rückwickeln. Bei eBay unter den 8-mm-Projektoren

-

Niemand meint, es müsse ein M 8 sein. Der hat nämlich als Nachteil keinen Rückwärtsgang. Schau dir die verschiedenen Modelle genau an. Der Eumig P 8 erreicht z. B. nur etwa 20 B./s, hat aber Topmechanik (die oft verharzt ist). Der alte Siemens & Halske H hat ungenügende Kühlung, wird heiß. Noris haben sehr zart gebaute Filmbühne. Bauer T 10 hat Kunststoffgetriebe. Am solidesten ist mit Abstand der alte Bell & Howell Filmo 8. Keine Peesen, keine Riemen, alles Zahnräder Ampro sind auch toll, wenn du einen findest. Kodak hat nie anständige 8-mm-Projektoren gehabt. Siemens & Halske 800 für SEPMAG-Sound mit 8-mm-Magnetfilm Agfa haben zum Teil Staeble-Objektive drauf, die sensationelle Bilder liefern. Der Projektor hat ein Krüppeldesign. Ditmar 9,5-8 ist ein Sammlerstück. Ein modernerer Eumig Mark S für Normal-8 hat Vorzüge, die nicht zu verachten sind: 100-W-Halogenlampe, Filmbühne in zwei Teilen vollständig abnehmbar. Motorstützen und -lager dafür oft am Sterben Das könnte noch lange so weiter gehen . . .

-

Jean-Louis sagt es, du brauchst einen alten soliden Projektor mit Vor- und Nachwickler und Greiferabsatz nach Norm, d. h. mit gleichem Abstand von der optischen Achse. Den Film von Hand einspannen wird mit sauberer Show entschädigt. Paillard-Bolex M 8 ist etwas vom Besten puncto Bildstand, der hat eine richtig große Steuerscheibe für den Greifer, hebt diesen am untersten Punkt erst leicht nach oben ab vor dem Zurücknehmen. Die Steuerscheibe hat Ölfilzschmierung. Dafür heult der Lüfter. Alle Projektoren, die wie die Kameras absetzen, liefern sehr guten Bildstand: Bauer T 10, die älteren rechteckigen Noris, Eumig P 8, Bell Koon, Paillard-Bolex 18-5, Bell & Howell Filmo und Autoload, Ampro, Keystone, u. v. a. m. Nicht nach Norm: Meopta Optilux 8, Paillard-Bolex G u. a.

-

Skurriles aus vergangenen Zeiten

Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm

Ich bin ja der Meinung, daß Bell & Howell zwischen 1932 und 1934 Arnold & Richter eine Federwerkkamera zur Lizenznahme anboten. München wollte aber einen stabförmigen Elektromotor. Daß die Cineflex eine Kopie der ARRIFLEX gewesen wäre, halte ich für einen Vorwand. Da ging einfach eine andere Lizenz hinaus. Zur Cineflex gab es den Federwerkstab. Tatsache ist, daß der spiegelnde Umlaufverschluß für den Russen Vinik patentiert war. Am 6. März 1934 wurde die Erfindung Allgemeingut. Tatsache ist auch, daß mit der Carena-Doppel-8-Film-Kamera der Federstabmotor wieder zum Einsatz kam. Die Carena sind Bell-&-Howell-Entwicklungen und auch die Bolex ist von Anfang bis Ende keine schweizerische Kamera. In diesem Sinne 3:0 für die USA. -

Vor gut zehn Jahren erhielt ich einen Super-8-PXR zur Entwicklung, der mir eine kleine Geschichte erzählte. Nach dem Trocknen stellte ich eine tiefe Längsschramme über die halbe Filmlänge fest, scharf und konstant an einer Stelle. Da ich die Kassetten aufbrach, den Wickel als Ganzes entnahm und in Spiralen entwickelte, konnte ich es nicht gewesen sein. Ich beschloß, mir den Film anzusehen, um eventuell Hinweise auf den Schaden zu finden, und siehe da: Szenen von einem Strand. Was anderes als ein Sandkorn hatte wohl den Streifen ruiniert? Ich legte meinen Befund in zwei Zeilen mit der Rheinmetall-Borsig nieder, die ich damals hatte, und retournierte alles an den Filmer, von dem ich nie wieder etwas vernahm. Vor bald 30 Jahren, als ich in der Nähe des Zürcher Maschinenlaboratoriums wohnte, besuchte ich gelegentlich den an der selben Straße arbeitenden Leitz-Vertreter mit Namen Friedli, wenn ich mich recht erinnere. Inmitten von Pradovit und SIMDA und Kodak-Carousel palaverten wir mitunter über Gott, die Welt und Technisches, wobei er die Geschichte jener Paillard-Bolex H 16 erzählte, die ein Bekannter von ihm mit in die Sahara genommen hatte. Der muß so lange gefilmt haben, bis der Kameramechanismus einfach stehen blieb. Zurück aus der Wüste wurde sie an Bolex geschickt, wo man sie öffnete und erst ein ganzes Sandhäufchen ausrieseln ließ. Nach der Überholung war das die am ruhigsten laufende H 16, weil der feine Sand mit den Schmiermitteln zusammen als Läpppaste gewirkt hatte. Das Getriebe war perfekt eingeschliffen. Ob die Lager auch neu ausgebüchst wurden, ist nicht bekannt. Wir rostig eine Kamera im Innern sein kann, muß man gesehen haben bei einem Modell, das Seewasser schnupperte. Wasser und Sand sind die ärgsten Feinde der Mechanik. Von den rostigen Gewehren, die wir Füsiliere aus dem Bergschnee zurückbrachten, darf ich gar nicht anfangen.

-

Es geht noch näher mit Zwischenringen und Balgengerät. Auszug über Makro (1:1) hinaus bis in die Mikroaufnahme

-

Vor- und Nachwickler von H 16 und H 8 waren gleich.

-

Arnold & Richter hat einst ein paar DS-8-Arriflex gebaut.