-

Gesamte Inhalte

7.772 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

200

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker

-

Genau, willkommen in der Normalfilmwelt! In ISO 2939, der Norm für Kinokopien, ist festgehalten, daß alle Flächen, die nicht Bild oder Tonspur sind, schwarz sein sollen, die Filmränder ausgenommen. Man hat also das Recht, den Verleiher zumindest darauf hinzuweisen, daß das Material nicht normgerecht kopiert ist, wobei man sich dort sofort auf den Standpunkt stellt, man könne das nicht beeinflussen, blablabla. Man ist aber auch zu faul, solche Information an die Produzenten zurückfließen zu lassen. Verleiher erleben niemals, nie im Leben, nimmer und nicht keinen Bildstrichversatz, das gibt es gar nicht. Es gibt nichts Häßliches in ihrem Spatzenbewußtsein, keine Pannen, alles ist immer wattiert von einer Gloriole wie der Sonnenglanz von Columbia Pictures oder die Morgenröte hinter dem Paramount oder das (ältere) Gefunkele bzw. das (jüngere) Gefeuere bei Walt Disney Pictures. Ein Meckerer, wer die technische Grundlage fürs Geschäft einfordert. Wie bei einer Wohnung, wo man sich die Böden und die Halterung des Schüttsteins ansieht, prüft man als FilmvorführerIn, ob die Kopie das Erforderliche mitbringt oder nicht und schickt als eingeschriebene Postsendung eine messerscharfe Befundsanzeige an den Verleiher. Die beanstandeten Punkte sollte man dokumentieren. Ich habe manchmal Fotokopien von Startbändern gemacht, auch Fotografien. Jetzt, da Film die Ausnahme geworden ist, dürfte es bei Filmverleihern im Oberstübchen Klick machen: Das Filmkapital muß gepflegt sein. »Ich als Verleiher untersuche die Kopien genau so pedantisch wie die Kinoleute.« Voraussetzung dazu ist nur, die Bilderzahlen der Akte vor dem ersten Einsatz exakt bestimmt zu haben. Jeder Verlust, seien es nur zwei Bilder, kann dann einem Kino zugeordnet werden. Das haben die Verleiher vor ungefähr 60 Jahren aufgegeben. Selber schuld, wenn ihnen damit auch der Glanz abhanden kam, in dem sie sich so gerne aufhalten. Digitalkino ist einfach nichts Halbes und nichts Ganzes.

-

Zwischen 1:1,66 und 1:1,85 liegt 1:1,75 (7:4). Du darfst dir den Film ansehen und mit Masken an der Bildwand die beste Abdeckung herausfinden. Mir machen solche Experimente immer viel Freude, besonders wenn ich dabei etwas herausfinde, das noch niemand beschrieben hat. Vertigo ist auf Normal- und auf Breitfilm herausgekommen, auf 70-mm-Kopien mit dem Seitenverhältnis 1:1,66. Ich finde, das paßt am besten zum Inhalt. 5:3 ist ein schwindelerregendes Bildformat.

-

Auch hier muß ich eine Annahme treffen, Fomapan R. Warum kann denn keiner mehr präzise sein? Es gibt ja auch Fomapan genannte Filme, das sind gewöhnliche Negativmaterialien. Also, Fomapan R hat eine viel dickere Schicht als ein Kodak-Film, zudem ungehärtet. Die Kodak-Gelatinen sind für die Maschinenentwicklung stark gehärtet. Das hat seinen Einfluß auf die ersten Sekunden der Entwicklung, die entscheidende Phase. Anorganische Salze darf man in warmem bis heißem Wasser lösen, keine Frage. Entwicklersubstanzen hingegen, empfindliche organische Verbindungen, gehen ab 40 Grad kaputt. Daher wird in der Literatur empfohlen, als erstes das Antioxidantium Natriumsulfit zu lösen, damit dieses den im Wasser gelösten Sauerstoff bindet. Dann gibt man das Alkali zu und erste wenn dieses gelöst ist, die eigentlichen Entwickler. Wer fertig gemischte Chemikalien verwendet, braucht sich nur an die Angaben auf der Packungsbeilage zu halten. Eine kleine elektrische Kaffeemühle kann sich lohnen. In ihr zerkleinert man grobe Kristalle zu Pulver, das sich bedeutend leichter löst. Ein Mörser mit Stößel hilft auch: kleinere Mengen einer Substanz mit wenig Wasser anstoßen und dann sofort ins Bad damit. Für Fomapan R darf man gut und gerne 30 g Sulfit im Badliter haben. Es löst die Silbersalze etwas an und trägt somit zu feinerer Körnigkeit bei. Mit der Entwicklungszeit stellt man das Gleichgewicht zwischen diesem Anfressen und stärkerer Schwärzung ein. Kaliumbromid muß das Entwicklerbad auch enthalten, sonst hat man Schleier. Da Natriumsulfit Silberbromid aus der Schicht löst, reichert sich das Entwicklungsbad mit Bromionen an. Ähm, ich glaube, wir sollten uns in einem anderen Forum weiter unterhalten . . .

-

Ich nehme an, die sprichst von Kodak Plus-X reversal, Typ 7265, oder Kodak Tri-X reversal, Typ 7266. Kein Wunder, denn diese Filme sind bzw. waren optimiert für maschinelle Verarbeitung. Kodak verwendet hier ein Bleichbad mit Kaliumpermanganat. Dieses muß stets frisch sein, aber genügend lange gestanden haben, damit das Salz wirklich gut gelöst ist. Calbe A 833 oder Orwo 833 ist mit Kaliumdichromat, eine andere Substanz. Das hatte ich schon in Verdacht. Bewege den Film in A 833 drei bis vier Minuten lang ununterbrochen herum. Wässere anschließend kurz. Bewege den Film im Klärbad fünf Minuten lang ununterbrochen. Wässere fünf Minuten und belichte derweil mit einer matten Glühlampe von allen Seiten gut durch.

-

Bevor du zwanzig Rezepte durchjagst, rate ich dir, genau bei der Calbe-Chemie zu bleiben. Es gibt nämlich einige Dinge, mit deren Verbesserung du das erzielen wirst, was dir vorschwebt. Da wären ein Mal die Ansätze. Pulver müssen ganz gelöst sein, das dauert Stunden, wenn man es richtig machen will. Von Auge siehst du bald nichts mehr im Wasser, doch die Kristalle sind noch lange nicht weg, nur viel kleiner. Bis alles molekular aufgelöst ist, dauert es einfach seine Zeit. Rühren hilft, bringt aber auch Luft und damit Sauerstoff ins Bad, nicht so gut für den Entwickler. Auch Flüssigkonzentrate müssen sich erst gleichmäßig verteilen können. Dann die Temperaturen. Film und Bäder sollen die gleiche Temperatur haben, auch das Wasser zwischendurch und für die Schlußwässerung. Weiter wichtig sind Strömung um den Film, also das Thema Spirale oder Rahmen, die Agitation und die Zeit. Wenn du angibst, welches Calbe-Rezept du benutzt, kann ich mehr zu den fotochemischen Zusammenhängen sagen. Vermutlich handelt es sich um einen der vielen MH-Ansätze (Metol-Hydrochinon). Umkehrentwicklung birgt dann noch zwei, drei Fallstricke, über die man gerne stolpert. Ich habe zehn Jahre lang kommerziell umgekehrt, PXR, TXR, Fomapan R, Agfapan, Ilford-, Efke-, Fuji-Filme, uralte Isopan und Perutz-Streifen. Du darfst voller Vertrauen fragen, die Antworten aber auch nicht scheuen. Ich bin mir sicher, daß wir das extrem große Korn kleinkriegen.

-

Seitenführung

-

Fujifilm stoppt gesamte Kinofilm-Produktion

Film-Mechaniker antwortete auf Jürgen Lossau's Thema in Schmalfilm

Leck mich, das habe ich nicht mitbekommen. Als Schwarzweissfilmliebhaber kratzt mich die Farbfilmsituation eh nicht sehr. Man kann ja mit Schwarzweissfilm bunte Laufbilder erzeugen: #! -

Fujifilm stoppt gesamte Kinofilm-Produktion

Film-Mechaniker antwortete auf Jürgen Lossau's Thema in Schmalfilm

Agfa-Gevaert kann’s freuen, da hat man Farbpositiv und Tonaufnahmefilm im Sortiment. Wenn es sein muß, kann man in Belgien die alten Rezepturen wieder auflegen, Gevachrome etc. Bei FilmoTec freut man sich auch, Orwo-Schwarzweißfilme à gogo. Gigabitfilm ist schon seit 2005 in den Startlöchern, es fehlen nur die Bestellungen. Harman Technology ist ebenfalls zu einigem in der Lage. Zuletzt die Chinesen mit ihren Farbfilmen . . . nur fraglich, ob sie noch vor dem Weltuntergang im Dezember in die Geschichte werden eingreifen können. http://www.luckyfilm.com/html/product/mastersite/en/2010/8/17/164230_35.html -

Nur Farbenfilme haben Rußgelatine auf dem Rücken. Rem Jet ist gerade nicht die Rückschicht, sondern ihre Entfernung, Removal by (Bath) Jet, auf Deutsch Strahlentfernung. Ansonsten freut es mich, daß du Freude am Schwarzweiß hast.

-

Korrekt Es spielt ja keine Rolle, ob der Ton vor oder nach dem Bild aufgezeichnet ist. Jedes Mal, wenn wir eine Schleife in den Film spannen, um den intermittierenden mit dem kontinuierlichen Lauf unschädlich zu verbinden, müssen wir den rechten Abstand einrichten. Dazu sind auf den Startbändern Bild- und Tonmarken angebracht. Der Vorführer sollte seinen Apparat kennen und wissen, in welchem Abstand von Bildwand und Lautsprechern exakt synchroner Eindruck der Vorführung sein soll. Wenn die originalen Startbänder noch vorhanden und auf ihnen der Pieps zu sehen ist, ein 1000-Hertz-Sinus-Signal von einer Filmschrittlänge, kann die Vorführerin/der Vorführer aufs Loch genau passend zum Saal einspannen.

-

Du denkst richtig. Spannst du auch exakt nach Synchronkonzept ein?

-

Niemand kein Interesse?

-

Hallo, Freunde Bei unserer Werkstatt drängt sich eine strategische Änderung auf. Statt zu groß fangen wir besser zu klein an. Ein Mal den Fuß in der Tür, können wir sofort auf Größeres zugehen, umgekehrt kaum. Wer ist interessiert an folgendem Angebot: Untersuchung, Prüfung, Überholung, Instandstellung von Mechanik und Elektrik filmtechnischer Geräte, nicht Elektronik Kameras, Projektoren, Betrachter, Schneidetische, Zubehör Optische Systeme aller Art Mit Werkzeugmaschinen werde ich Teile nachbauen oder neu herstellen können. Beziehungen zu Décolletage- und Zulieferbetrieben vorhanden (z. B. für Gewindestifte DIN 553 M0,8-M1-M1,2-M1,4) Ich werde einen Apparat neu ausbüchsen, die Wellenzapfen auf Wunsch nachgeschliffen, und mit Ölfilzschmierung versehen zurückgeben können, womit jederzeit von außen geschmiert werden kann. Kein Trockenlaufen und Ausleiern der Lager, ruhiger Lauf, sichere Funktion auch bei Erwärmung oder großem Tempo Alle allgemeinen mechanischen Arbeiten zum Regiestundensatz von 90 Franken ohne Mwst. Auch Pauschalangebote Arbeiten an optischen Systemen nach Bedarf in Zusammenarbeit mit einem leistungsfähigen Optikunternehmen in der Region. Sitz der Unternehmung, G. m. b. H. geplant, in Basel. Versand bis vor Grenze einrichtbar, ansonsten Freipaßabfertigung zur so genannten Veredelung. Entsprechendes Formular bei uns erhältlich Rasche Erledigung der Aufträge ist mein Ziel. Ich habe selber zu lange auf manches gewartet. Fräsen, drehen, bohren, reiben, honen, läppen, stoßen, pressen, richten, auswuchten, räumen, stemmen, feilen, schaben Geschäftseröffnung diesen Herbst

-

Privatvorführung von DVD in Kino. Dringende Frage

Film-Mechaniker antwortete auf Schrotter's Thema in Newbies

Da bin ich anderer Meinung. Es gibt nur zwei gesellschaftliche Räume, den öffentlichen und den privaten. Der Kinobetreiber ist genau so bei sich zu Hause, wenn er die Türen geschlossen hat, wie jeder von uns, wenn er hinter sich den Schlüssel dreht. Das gewöhnlich betriebene Kinogeschäft mit allgemeinem Zugang gegen Eintrittsgeld findet im halböffentlichen Raum statt. Die Betriebsstätte ist privat, der Zugang eben allgemein, wozu ja gerade ausgelobt wird. Für Spitzfindige: Raum und Recht decken sich nicht unbedingt. In der Schweiz gibt es öffentliches oder Staatsrecht, Privatrecht und militärisches. Es gibt sogar noch das kanonische Recht, von dem sich 24 der 26 Kantone nicht getrennt haben. In Deutschland und Frankreich ist man da weiter. Also, einige dich mit dem Kinomenschen und spiel die DVD. Keine Werbung und alles ist paletti. -

Beim Normalfilm, Format 35 mm, gibt es vier genormte Perforationstypen. Die Norm ist ISO 491, die Typen sind bezeichnet mit N, P, DH und AC. Das bedeutet Negativ, Positiv, Dubray-Howell bzw. American CinemaScope. Der Perforationstyp N ist die Form, wie sie mit der Perforiermaschine der Bell & Howell Co., Chicago, 1908 in Gebrauch kam. Das einzelne Loch ist 2,8 mm breit und 1,85 mm hoch. Die Flanken sind rund, die Ecken scharf, bei Eastman-Kodak seit einigen Jahren leicht verrundet. Der Perforationstyp P ist die Form, die als Kodak Standard ab 1924 in Gebrauch kam und 1939 mit Normen befestigt wurde. Die Lochkanten stehen rechtwinklig zueinander, die Ecken sind mit Radius 0,5 verrundet. Lochbreite 2,8, Lochhöhe 1,98. Dubray-Howell stammt von Joseph Dubray, der bei Bell & Howell angestellt war. Die Lochform ist auch rechtwinklig, der Eckenradius ist 0,33. Breite 2,8 und Höhe 1,85. Amerikanische Norm 1938 Die CinemaScope-Perforation hat einen größeren Abstand zwischen den Lochreihen, die Lochbreite 1,98 und die Lochhöhe 1,85. Eckenradius 0,33. In Gebrauch seit Frühjahr 1953

-

Privatvorführung von DVD in Kino. Dringende Frage

Film-Mechaniker antwortete auf Schrotter's Thema in Newbies

Klarer Fall, bei geschlossener privater Vorstellung darfst du die DVD abspielen lassen. Du darfst keine Werbung für die Darbietung machen, auch nicht bei den Eingeladenen, sondern lediglich den Titel erwähnen. Werbung würde Urheberrechte der Werbemittelhersteller verletzen. Also dürfen keine Plakate und keine Bilder aus dem Film gegen den öffentlichen Raum ausgehängt werden, auch nicht auf Handzettel gedruckt oder sonstwie verbreitet werden. Die Namen der Mitwirkenden dürfen aufgeführt werden, zum Beispiel: Limelight von und mit Charlie Chaplin, mit Claire Bloom u. a., Kamera Karl Struss, Schnitt Joe Inge, Kostüme Riley Thorne. Der Kinobetreiber erhält seine Pacht. -

Hallo, Bodoni, was willst denn mit dem Zeug anstellen?

-

Pilzbefall / Objektivreinigung

Film-Mechaniker antwortete auf Oliver Christoph Kochs's Thema in Schmalfilm

Muy interesante, gracias! -

Auch meine Ansicht, höchstwahrscheinlich Überspannung

-

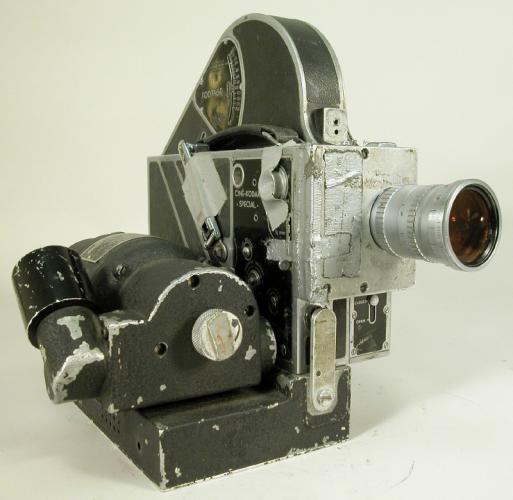

Darf ich vorstellen: Ciné-Kodak Special

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Nachtrag Ich habe das Gewicht vergessen. Der Ciné-Kodak Special wiegt leer und ohne Objektive 3,8 kg, davon entfallen 2,9 kg auf die Kamera und 900 g aufs Magazin (100'). -

Was ist die Magie der Projektion für dich ?

Film-Mechaniker antwortete auf Olaf S8's Thema in Schmalfilm

Für mich ist das Einzigartige am Kino die Diaprojektion über eine Fläche. Fernsehen, Video und Computer-Monitor funktionieren mit Blick direkt ins Licht der bildgebenden Einrichtung, sei es eine Kathodenstrahlröhre, sei es eine Flüssigkristallanzeige, sei es ein Leuchtdiodenbeet. Dazu gehört unbedingt der verdunkelte Versammlungsraum mit theatralischem Cachet. Ich halte nichts vom kahlen Kasten und schon gar nichts von der Popcorn-Abfertigungsanlage. Video-Monitore verderben das Kino, an Türen geklebte Dolby-Logo verderben es, alles Plastikzeug verdirbt es. Das einzige, was im Kino aus Plastik sein darf, ist der Film. Kino ist bourgeoise Unterhaltung, man darf es nicht industriell werden lassen. Ich bin Fabrikarbeiter, also will ich für mein Geld nicht wieder Fabrik erleben, sondern Luxus. Ich will Holz, schwere Stoffe, Glanz und Gloria. -

Muß mich korrigieren, es sollte heißen, daß die Energie in so kurzer Zeit umgesetzt wird, usw. Nicht daß mich ein Physiker wie einen Kakerlak zertritt. Ab einem bestimmten Bildungsgrad darf man sich solche Fehler nicht mehr leisten. :blink:

-

Beim Massenschneiden ist eine Vielzahl von Schneiden im Einsatz, von denen natürlich jede eine etwas andere Beschaffenheit hat. Kaltarbeitsstahl, Schliff Mit Ausnahme von Neuneinhalb haben alle Filmformate nach Norm eine Bezugskante. Es ist mit einer Ausnahme wieder die rechte, wenn man von hinter der Kamera Richtung Szene beziehungsweise von hinter dem Projektor Richtung Bildwand blickt. Alle Maße gehen von dieser Anlagekante aus, auch die Breite des Streifens. Irgendjemand hat mal erkannt, daß es von Vorteil ist, wenn der Schnitt mit einer gewissen Geschwindigkeit vor sich geht, wodurch so viel Energie umgesetzt wird, daß Werkzeug und Film warm werden. Bei richtiger Einstellung schmelzen die Schnittkanten leicht an und verrunden sich. Das ist die Qualität, wie wir sie von den großen Rohfilmherstellern kennen. Die große Zeit von Super-8 ist vorbei. Die Apparate werden nicht mehr so sorgfältig betrieben wie in den 1970er Jahren, auch nicht mehr so exakt unterhalten. Schneiden werden stumpf. Schleifen ist ein zeitraubendes, daher teures Verfahren. Bei handgeschnittenem Film kommen eventuell ganz scharfe Filmkanten heraus. Das ist jedoch nicht weiter problematisch, wichtig sind in erster Linie das Maß der Breite und daß diese konstant ist. Auf den Bildstand sollte die Beschaffenheit der Filmkanten keinen Einfluß haben. Bei rauhen Kanten ist mit mehr Abrieb zu rechnen, das putzt man weg. Seitenführungsteile beobachten hilft, sich einschleifenden Film zu erkennen. In dem Zusammenhang sind viele Materialien ausprobiert worden. Philips kam 1958 mit Hartkeramikscheiben (FP 20). Traditionell hatte man gehärtete und geschliffene so genannte Phoebus-Rollen aus Stahl (geteilte Flanschrollen). So lange die sich drehen, bekommen sie keinen Einschliff. Die Schleifwirkung des Films geht nicht vom Film selbst aus, sondern vom daran haftenden Dreck.

-

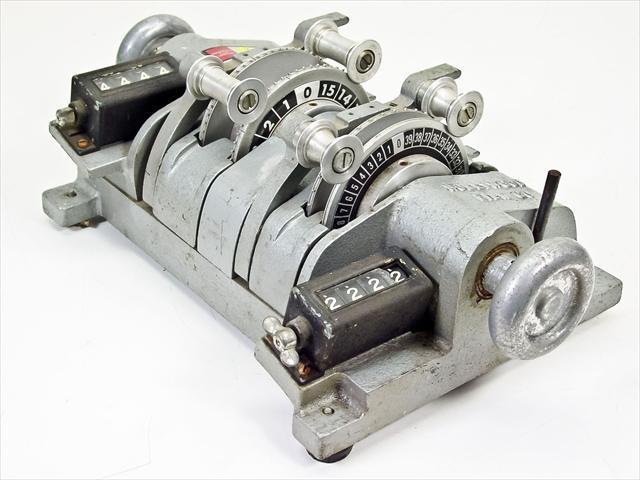

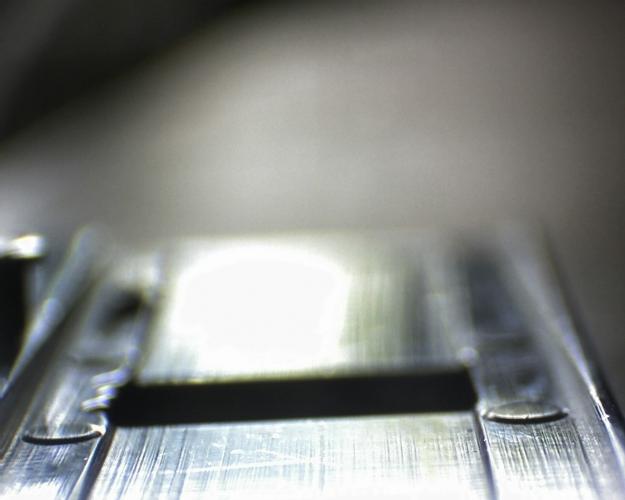

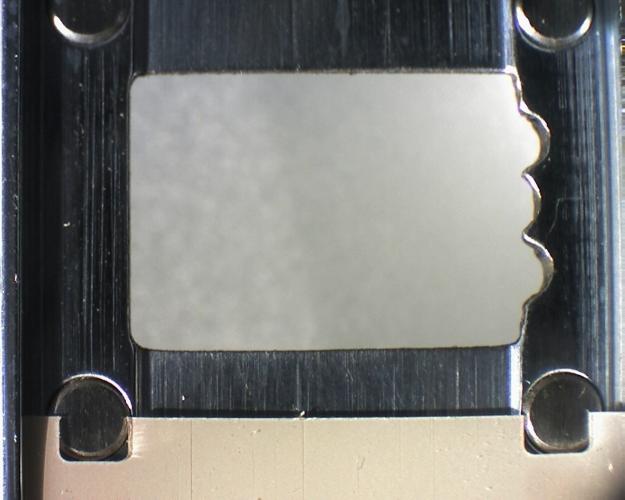

Kuckuck! Saure Gurken kühlen besser als Eis und dämmen das Schwitzen. Die Alten wußten, wie es geht. Um aber euren Wissensdurst zu löschen, serviere ich via Internet, was ich an meiner jüngsten Eroberung, Nr. 2249, Magazin 100-12418, gefunden habe. Ich wünsche beste Erbauung. Grundidee des Ciné-Kodak Special ist die altbekannte für den «Kodak»: eine Box. Wer auch immer der Entwerfer war, die Kodak-Filmkameras waren alle Quader, für 16-mm-Film, für Doppel-8-Film, für Super-8-Film. Länger als hoch. Wozu die Kiste? You Press the Button, We Do the Rest. Umsatz. Die meisten anderen Schmalfilmkameras waren höher als lang, so der Filmo von Bell & Howell, die späteren Modelle vom Schweden Alexander Victor, die Agfa, der Nizo, die Paillard. Doch der Ciné-Kodak Special hatte gewaltigen Einfluß auf den Bau von Filmkameras. Als erster 16-mm-Film-Apparat brachte er die Trennung zwischen Kamera und Magazin. Dabei ist man einen Schritt über das von der 35-mm-Film-Kamera Bekannte hinausgegangen, man hat sozusagen aktive Magazine konstruiert. Der gesamte Filmtransport ist im Magazin angeordnet, die Kamera endet mit der Bereitstellung eines geregelten Drehmomentes. Durch das Vorausladen von Magazinen ist schnellster Wechsel möglich, der nicht länger dauert als mit Filmkassetten. Es war die Vorwegnahme um ein Jahr des Bell & Howell Autoload mit einem feinen Unterschied: Die Kodak-Blechkassetten enthielten 50 Fuß Film, der Ciné-Kodak Special hat 100- und 200-Fuß-Magazine. Die Gesamtentwicklung der kinematografischen Apparate ist sehr dicht in den 1930er Jahren. Ich habe beim Blick zurück in die Geschichte immer wieder den Eindruck, es habe vor 82 Jahren so etwas wie eine Entfesselung männlicher Produktivität gegeben. Dieser allgemeine gesellschaftliche Hintergrund kann nicht außer Acht gelassen werden, denn Börsenhandel, Aufrüstung, die politischen Veränderungen und eine Reihe bestimmter technischer Neuerungen waren übersteigert männlich. Den Frauen blieb damals noch nicht viel mehr als Kirche-Küche-Kinder. Einige wenige machten Karriere, nur, wenn man genau hinschaut, in Hosenrollen. Marlene Dietrich, Leni Riefenstahl, Amelia Earhart, keine ausgesprochen weibliche Frauen. Die Kleidermode machte damals aus Damen geschlechtslose Moderne. Alle wurden um 1930 von etwas erfaßt, das zugleich Integration und Unterteilung mit sich bringt, das Prinzip des neuen, uranischen Zeitalters. Beim Ciné-Kodak Special ist die Unterteilung erfolgt in Kamera und Magazin, das Zusammenziehen zum Ganzen innerhalb dieser beiden Bestandteile. Im Gegensatz zum zehn Jahre älteren Filmo läßt der Special nicht mehr ablesen, wo sich die Zugfeder befindet. Es gibt beim 100-Fuß-Magazin keine Gehäuserundungen, hinter denen man Filmspulen weiß. Der kreisrunde Objektiv-Revolver ist auch weg. Der Ciné-Kodak Special kommt mit einer ganz eigenen, nahezu quadratischen Schnellwechselplatte für zwei Objektive. Diese ist nicht patentiert worden. Gesetzlich geschützt waren hingegen wechselweise Verriegelung von Magazin und Kameramechanismus, die Antriebskupplung zwischen Kamera und Magazin, Schaltwerk, Regler, Bremse bei Abblendung, Reflexeinrichtung, verstellbarer Verschluß, ausrückbare Kurbeln und Objektivhalterung. Die Erfindernamen der Patente rufen eine Zeit in Erinnerung, als sich in Rochester gut bezahlte Techniker aus Europa tummelten: Julien Tessier, Otto Wittel und Joseph Stoiber neben Edwin Fritts oder Paul Stephenson. Die klotzförmige Kamera erscheint im April 1933. Wie ist der Mechanismus des Ciné-Kodak Special aufgebaut? Klassisch. Zwischen zwei über ein halbes Dutzend Stützen verbundenen Platinen, wie man sie im Uhrenbau seit dem 16. Jahrhundert kennt, finden wir Feder, Getriebe, Regler und Schaltwerk. Absolut Kodak-ungewohnt sind Öffnungen in Gehäuse sowie Platine, durch die man die Wellenzapfen des Fliehkraftreglers und anderer schnelllaufender Elemente schmieren kann. Die Anlage des Getriebes ist bestimmt vom Raum, den das Getriebe des verstellbaren Verschlusses einnimmt. So ist die 1-1-Welle nach unten gewandert, was mit der Aufstellung der Filmspulen aufgeht. Ich schreibe nicht Federhaus, wie es im Uhrenbau heißt, sondern einfach Feder, und diese steht auch frei. Sie ist mit ihrem äußeren Ende an einer Stütze eingehängt, wird von innen her gespannt und zieht 1600 Bilder durch, eine Minute und sechs Sekunden bei Tempo 24. Als Aufzugsperre findet sich das traditionelle Planetenrad. Beim Filmrückwickeln zieht man die Feder auf, es geht also höchstens einen Aufzug weit. Damit sind wir im Herzen des Apparats: Der Öffnungswinkel beider Verschlußscheiben beträgt 165 Grad. Den Abstand Film-Verschluß messe ich zu 4,5 mm, wohl der kleinste unter den Schmalfilmkameras. Der Greifer setzt nach Norm ab, +3. Die Andrückplatte kann man herausnehmen, es läßt sich alles sauber halten bis auf den Schieberschlitz in der Fensterplatte. Eine andere Tatsache, der ich gerade ins Auge schaue, ist die fehlende seitliche Filmführung. Die Fensterplatte ist zwar verchromt, auf der Filmseite jedoch nicht so sauber gefertigt wie bei anderen Produkten. Ich messe oben, in der Mitte und unten die lichte Weite von 16,03 mm. Übersehe ich etwas? Worin liegt das Geheimnis? Ich finde nichts. Der Filmkanal ist rechtwinklig gefräst. Auf Filmseite sind sechs Stifte mit geschliffenen und polierten Köpfen eingepreßt, je einer bei einer Bildfensterecke und zwei am unteren Ende. Um das richtig zu erkennen, mußte ich eine Deckplatte aus der in die Filmkanal- oder Fensterplatte gefräste Schwalbenschwanzführung treiben. Kurz, frischer Film wird schwimmen oder mit wenig Übermaß sich am Rand aufbeulen, wäre in dem Fall dafür spielfrei geführt. Hat man so sehr an die Tropen gedacht, wo Film gerne einen Hauch aufquillt? Ich lege einen Abschnitt in den Kanal, gemessene 16,00 mm breit, die Andrückplatte darauf. Es ist rätselhaft, kein Spiel. Doch ich komme dem Ingenieuren auf die Schliche. Ich sehe, daß der Film von den gefasten Stiftköpfen, die einen halben Zehntel erhaben sind, an den Lochinnenkanten geführt wird. Es handelt sich um eine zentrierende Führung, die auch wirkt, wenn der Film Untermaß hat. Die Kamera führt nur beidseitig perforierten Film einwandfrei. Mit „einseitiger“ Ware ist mangelhafter Bildstand möglich. Diese Filmführung hängt mit Kodacolor zusammen. 1928 lancierte die Firma das additive Farbensystem im 16-mm-Format, das auf längsgerilltem Schwarzweißfilm in Verbindung mit Farbfiltern in der Optik aufbaut. Maximale Genauigkeit in der seitlichen Filmführung ist für das Verfahren wesentlich, weil bei Abweichungen falsche Farben entstehen. Einseitig perforierter Aufnahmefilm war lange Zeit die Ausnahme trotz den Berndt-Bach-Tonkameras und allen späteren, wie die Arriflex 16 BL. Im Grunde genommen ist erst 1969-70 mit dem Anfang von Super-16 der beidseitig perforierte Schmalfilm aus den Angeln gehoben worden und auch das nicht zur Gänze. Beim jüngsten Bildformat Ultra-16, das noch breiter ist als Super-16, sind beide Lochreihen möglich. Zurück zur Mechanik. Es gibt einen gut gemachten Regler mit zwei Fliehgewichten, die Feder dazwischen ist ganz speziell, und zwar mit einer Verjüngung, was den Einstellbereich der unteren Bildfrequenzen ausdehnt. Deshalb stehen die Tempomarken 8-16-24 weiter auseinander, als sie es bei gewöhnlicher Federform täten. Die Verschlankung ist geschliffen. Dann besitzt der Regler zwei Bremskörper, womit die Lager mehr schwimmend als eindeutig in eine Richtung belastet sind. Da die Reglerwelle aus Stahl und die Bohrungen in Stahlplatinen sind, braucht es nur wenig Öl zur Schmierung. Von der Machart her war diese Kamera den meisten Konkurrenzprodukten überlegen. Dafür ist sie rostanfällig. Mein Modell hat Rost, zum Glück nur an unwichtigen Oberflächen. Es ist mindestens ein Mal gewartet worden, ein Farbstifteintrag 11/14/52 im Gehäuse gibt Auskunft, zudem ein Kodak-Service-Kleber im Magazin mit dem Datum 11-18-52, das war der 18. November 1952. Das Schaltwerk verdient auch einen Kommentar. Ich meine damit die Einrichtungen, mit denen Dauerlauf und Einzelbildaufnahme geschaltet werden, das Anhalten nach dem Abblenden, Ver- und Entriegelung zwischen Kamera und Magazin, ja sogar Befreiung der Rückspulkurbel bzw. Befestigung zum Gebrauch. Es ist so, daß die Kamera nur läuft, wenn der Fensterschieber im Magazin offen ist. Umgekehrt kann man das Magazin nur abnehmen, wenn der Schieber zu ist. Man verliert kein einziges Bild beim Magazinwechsel. Allein das 40-Bilder-Zählwerk kann jeweilen eine Schaltung mehr anzeigen, wenn die Kupplungsstücke von Kamera und Magazin gegeneinander verdreht sind. Dann läuft die Kamera maximal eine Umdrehung leer bis zum Einrasten der gefederten Kupplungsstifte. Daneben hat der Ciné-Kodak Special einen jederzeit beliebig verstellbaren Fußzähler, 0–100. Die Magazine besitzen eigene Tasthebel-Vorratsanzeigen. Nun zum optischen Teil. Es hat das Angebot gegeben, die Kamera vom Kodak-Service nachträglich mit einem Revolver zu versehen, der Objektive mit C-Fassung aufnimmt, weit zurück in den 30er Jahren. Ansonsten hat man es mit der Palette der Kodak-Optiken zu tun, die es mit Brennweiten von 15 bis 152 mm gab. Es waren relativ gute Objektive. Tuben für Makroaufnahmen konnten eingesetzt werden. Es gab Vorsatzlinsen und gefaßte Wratten-Filter. Der Sucherspiegel wird von unten eingeschwenkt und rastet ein. Beim Auslösen der Kamera springt er weg. Man schaut von oben direkt auf die Mattscheibe und kann eine Vergrößerungslinse vorschieben. Mit dem 200-Fuß-Magazin kommt eine Prismenvorrichtung, die horizontalen Einblick erlaubt. Es ist ein echter Reflexsucher für Voreinstellung, je nach persönlichem Anspruch veraltet oder nützlich. Zubehör Es hat einen Fader gegeben, der auf Druck den Verschlußhebel gleichförmig zieht, die Kraft von der Aufzugwelle ableitend. Der Fader von Paillard-Bolex, den erst Tullio Pellegrini in San Francisco nach diesem Vorbild baute, sieht ähnlich aus. Man kann einen Elektromotor ansetzen. Dazu entfernt man die beiden Schrauben neben der 1-1-Welle. Es gibt Berichte über den Einsatz des CKS mit Synchronmotor für Tonfilmaufnahmen. Herstellerin war die Bodine Electric Company, Chicago. Das ist ein CKS mit geregeltem Motor und Tachometer, die schräg angewinkelte Sache links im Bild. Es gab keinen Drahtauslöseransatz. Ein Satz Maskenschieber erlaubt Effekte, wie Doppelgänger- und Mehrfachbilder, elliptische Vignette, runde, usw. Eine Tasche an der Unterseite der Revolverplatte, nur 0,76 mm tief, gibt noch Fragen auf. Sieht stark nach Zubehör aus, aber welches? Zusammenfassung Ich halte den Ciné-Kodak Special für eine heute noch sehr leistungsfähige 16er Kamera, vorausgesetzt man läßt sich auf ihre Eigenheiten ein. Das sind die eher winzigen Bedienelemente, die man in der Kälte mit Handschuhen nur schwer hält ― glatt verchromter Griff der Aufzugkurbel, Verschlußhebel, Magazinverriegelung, Sucher und Objektivhalterung. Die Bildstandsleistung braucht keinen Vergleich mit anderen Kameras zu scheuen. 1600 Schaltungen zieht sonst nur die Pathé WEBO durch, die ja eine Kopie des Ciné-Kodak E ist. Der große Gehäuseboden, er hat leider nur ein einziges Befestigungsgewinde, sichert gute Stativauflage. Das Filmeinlegen ist nicht schwer, man findet bald die richtigen Schleifengrößen. Mit vergüteten Objektiven, die es anzupassen gilt, kann man Aufnahmen machen, die professionellen Ansprüchen genügen. Der Greifer ist später nach weiter unten verlegt worden. Mit entsprechenden Magazinen ist etwas weniger guter Bildstand zu erwarten. Hier noch Ansichten eines Modells mit rundem Viererrevolver, auf dem auch Sucherobjektive Platz nehmen, ein System, das von Bell & Howell, Eastman-Kodak, Revere und anderen gepflegt wurde. Quellenhinweis http://airandspace.s...id=A20020304000