-

Gesamte Inhalte

8.345 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

-

Tagessiege

217

Inhaltstyp

Profile

Forum

Galerie

Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker

-

Bedienungsanleitung ( Kopie ) Bolex H16

Film-Mechaniker antwortete auf jakogerm's Thema in Schmalfilm

Gar nicht, ich mag kein CinemaScope. Ich bin Verfechter des Normalbilds. Drehst du für die Breitbildwand? -

Bedienungsanleitung ( Kopie ) Bolex H16

Film-Mechaniker antwortete auf jakogerm's Thema in Schmalfilm

Wenn ich dir und allgemein allen einen Rat zum Kauf einer H-Kamera geben kann, dann lautet er: Eine mit Großboden, eine möglichst junge, eine aus Europa. Heute werden selbst H 16 EL sehr günstig angeboten, mit so einer hat man auch ein gutes Belichtungssystem. Da zum Beispiel: http://www.ebay.com/...=item33828a519f In den USA wird unglaublich an den Geräten herumoperiert. Nicht, daß es da keine guten Techniker gäbe, aber es gibt sehr viele Möchtegern-Kameraleute, die nie zufrieden sind mit dem, was sie haben. -

Bedienungsanleitung ( Kopie ) Bolex H16

Film-Mechaniker antwortete auf jakogerm's Thema in Schmalfilm

Der Wechsel fand 1954 statt, das ist richtig. Die H-Kameras haben 170 Grad Öffnungswinkel bis 1956, als die Reflex herausgebracht wird, und von da an als Modell M(arine) und S(tandard). H 16 S und H 8 S wurden bis zum Ende von Paillard-Bolex gebaut. Michael Tisdale irrt da und dort. Da ist gerade eine: http://www.ebay.com/...=item43bc4fa018 Bezeichnungen wie Leader, Deluxe und Supreme stammen von der American Bolex Company und waren nur Vermarktungsdinge. Vergiß das alles wieder. Auch die Einteilung REX-2, REX-3, usw. ist keine offizielle. Ebenso bei der ARRIFLEX 16, wo immer wieder 16 ST oder St geschrieben wird. Das sind Umgangsbezeichnungen von Kameraleuten, die nicht von Arnold & Richter ausgegangen sind. Es gibt die ARRIFLEX, die ARRIFLEX 16 und die anderen Modelle, fertig. -

http://www.youtube.com/watch?v=EzyXMEpq4qw

- 4 Antworten

-

- 2

-

-

- Elektronenröhre

- Röhrentechnik

-

(und 4 weitere)

Markiert mit:

-

Mit der Schraube, die links schräg herausragt, verstellst du die Stifte der linken Seite. So kannst du den Stoß einstellen.

-

»Hält mal einer die Kamera fest?!«

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Tips und Tricks

Für schweres Gerät und genau festgelegte Kamerabewegungen: http://geared-head.net -

Bedienungsanleitung ( Kopie ) Bolex H16

Film-Mechaniker antwortete auf jakogerm's Thema in Schmalfilm

Drum hoffe ich umso mehr, daß du mit den Angaben, die ich mache, weiterkommst. -

Darf ich vorstellen: Pathé WEBO M

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Das wurde zweifellos überlegt. Letztlich hat man beschlossen, das Auflagemaß der C-Fassung beizubehalten, weil mit Abblendung auf 1:3,3 und mehr und ab 50 mm Brennweite der prismatische Versatz verschwindend klein wird. Man kann daher bedenkenlos Tele-Objektive jedwelcher Machart auf die Reflex-H setzen. Bei Objektiven mit Brennweite unter 50 mm dreht man den Lichthahnen auf f/4 zu und alles ist gut. -

Bedienungsanleitung ( Kopie ) Bolex H16

Film-Mechaniker antwortete auf jakogerm's Thema in Schmalfilm

Der Umlaufverschluß macht pro Bild eine Umdrehung. Die H-Kameras bis und mit Nr. 100400 haben starr geführten Greifer und Öffnungswinkel 190 Grad im Verschluß. Ab 100401 haben sie den Schleuder- oder Schleppgreifer und Öffnungswinkel 170 Grad. Die frühen Reflex-Modelle haben 144 Grad, die Modelle mit verstellbarem Verschluß (VS, Englisch: Variable Shutter) haben 135 Grad. Es sind jeweils etwa 2 Winkelgrade abzuziehen auf Grund des Abstands des Verschlusses vom Bildfenster, deshalb die abweichenden Zahlen. Wenn man also 133 Grad in die Rechnung einsetzt, erhält man die korrigierte Belichtungszeit, doch das ist schon spitzfindig. -

Darf ich vorstellen: Pathé WEBO M

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Nachtrag Bei der oberen Auflagefläche für die Membrane sieht man, mit welchem Fräser und wie gearbeitet wurde. Nach rechts, also gegen vorne die 45-Grad-Fläche entlang, blieb neben der Fräsung Material stehen. Diese Zwickel, auf der anderen Seite ist auch ein kleiner, verhindern ebene Auflage des Gläsleins oder zwingen dazu, es zu verschieben. Es ist Raum vorhanden, damit das Glas nach hinten (nach links) überstehen kann. Saubere Arbeit ist das aber nicht. -

Darf ich vorstellen: Pathé WEBO M

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Verteidigung. Nicht partikular, mehr global gesehen ist man mit Doppelacht so gut aufgehoben. Für mich ist der Projektor entscheidend, denn erst mit diesem Gerät kommt die Aufnahme auf die Bildwand. Ich kenne keinen Super-8-Projektor, der nach einer halben Stunde Lauf nicht irgendwie etwas nachgibt. Nur kompakte Ganzmetallkonstruktionen widerstehen der Wärme. Meine Initiation dazu war mit einem Bolex SM 80, der nach 20 Minuten zu klappern anfing, ein damals neues Gerät, der Lampenhausdeckel, der Greiferrahmen. Ein Bell & Howell Filmo 8 dagegen, den ich vor wenigen Jahren nur zu reinigen und neu zu schmieren brauchte, lief danach wie das Herz einer Fledermaus. Auch zu meiner Verteidigung: Dein Vergleich, Friedemann, impliziert einen teuren Kameraumbau, diametral entgegen dem Wesen von Doppelacht, seine Billigkeit. Es stammt ja aus der ärgsten Wirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts. Super-8 ist ein Kind der Kybernetik. Durchregulierung, Einwegware — igitt. Ein Urteil auf Grund von Abtastung ist doch nicht recht zulässig, weil wesensfremd. Wir diskutieren ja auch nicht über Videobilder auf fotochemischem Film, Rudolf liest mit, jedenfalls noch nicht. Mir ist der Sprung über den Jordan zu viel, weshalb ich auch keine Elektronik anrühre. Mit Abtastung, Fernsehtechnik, bricht man den Stab über den Film. Um es noch deutlicher zu sagen: Diapositive sehen wir uns nicht mit dem Beamer an. Macht das jemand? -

Darf ich vorstellen: Pathé WEBO M

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Ja, Entschuldigung, bei DS-8 ist es wirklich eng geworden. Hat jemand die Meopta Admira 8 G 2 Supra? Die hat den Greifer an der richtigen Stelle, nicht wie die Quarz. Blendenhalbautomatik (?), stabiles Gehäuse. Ich muß es noch mal loswerden: Von den 8-mm-Formaten ist nur Doppelacht ernst zu nehmen. Super-8 heißt so, ist aber nicht superior, sondern Plastik. Single-8 ist Plastik. Doppel-Super-8 ist am Ende Super-8. Für Doppelachtfilm wurden die besten Geräte gemacht; Kameras, Projektoren, Betrachter, Schnitt- und Montagematerial, Optiken, Zubehör. Greift euch das alte solide Zeug und pflegt es! Cargo macht übrigens Fortschritte. Der Prototyp der kleinsten Spirale ist am Entstehen. -

Darf ich vorstellen: Pathé WEBO M

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm

Tuning und Verbesserung sind nicht ganz das Selbe. Auf jeden Fall gehört die Peese links von der Aluminiumumlenkrolle eingespannt. Wie es auf dem Bild oben zu sehen ist, so habe ich es bis heute bei drei Kameras gesehen, eine davon direkt aus den Händen von Damores Valcarenghi. Das wundert mich schon, hat er doch das Erbe von Ferrari angetreten, der wiederum von einem Pathéaner übernommen hatte. Diese Dinge müßten meines Erachtens weitergegeben werden. In solchen Sachen bin ich möglicherweise zu optimistisch. Einen anderen Revolver kann ich auf Bestellung machen. Insgesamt möchte ich zu einer anderen Marke raten. Die heißt gar nicht unbedingt Paillard-Bolex. Heute sind ARRIFLEX 16 so günstig erhältlich, daß es sich lohnen kann, in die Richtung zu gehen. Daneben ist eine Beaulieu Reflex immer noch die kompakteste 16er mit Dreierrevolver. Ein Projekt von mir ist aber noch, der Eumig C 16 eine C-Fassung zu geben bei Erhalt der Blendenhalbautomatik und der Parallaxenkorrektur des Suchers. Interessenten mögen sich doch bitte bei mir melden. -

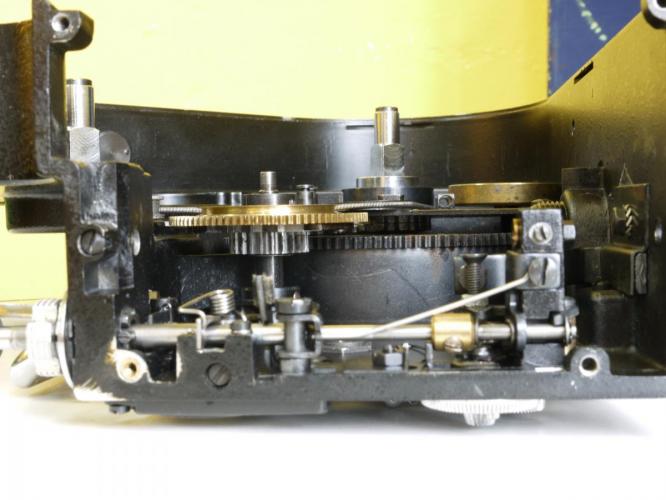

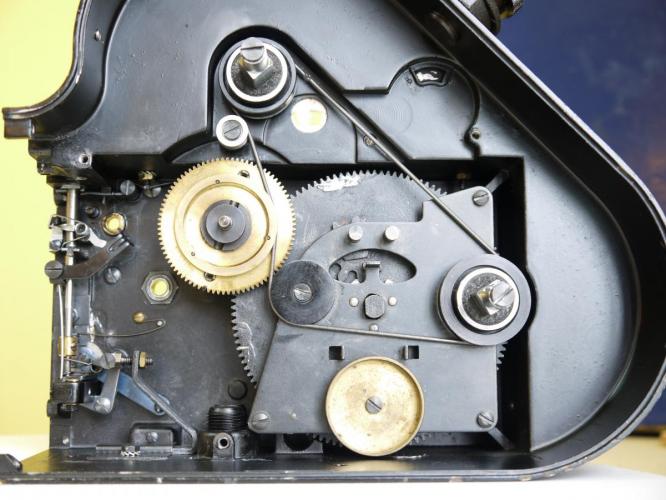

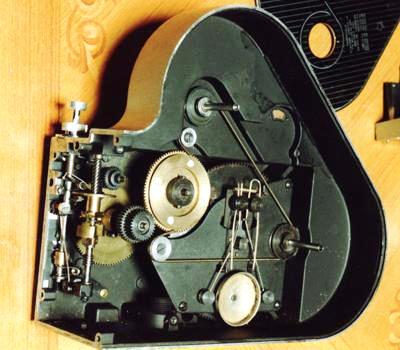

Sie entsteht 1945-46, zur selben Zeit wie die 35er Caméflex von Eclair. Sie hat eines der besten Gehäuse aller Schmalfilmkameras. Wie ihr Vorbild, der Ciné-Kodak Special, steht die Pathé-WEBO M großflächig auf dem Stativ. Die optische Achse ist so tief wie nur möglich gelegt, wodurch man unglaublich dicht ans Objekt herankommen kann. Ein einfaches Objektiv und Zwischenringe genügen für fantastische Makrobilder. Für lange Brennweiten ist größte Stabilität gegeben. Die Feder zieht 980 Bilder durch. Der wie bei der Paillard-Bolex-H stehende Fliehkraftregler sorgt für einen weiten Bereich von Bildfrequenzen, nämlich von Tempo 8 bis 80. Filmrückwicklung ist möglich im Umfang eines Federaufzugs, also der genannten Anzahl Bilder. Zählwerke in Fuß, Metern und Bildern ermöglichen exaktes Arbeiten. Die WEBO M hat als einzige Schmalfilmkamera ohne Spiegelreflexsucher einen Verschluß in Schmetterlingausführung, d. h. mit zwei Flügeln bei halber Umdrehungsgeschwindigkeit. Als verstellbarer Umlaufverschluß läuft er unmittelbar vor der Bildfensterplatte, näher am Film geht es kaum. In der Geschlossenstellung wird ein kleines Blattfederchen mit einem Zahnrad zur Berührung gebracht, was ein schnarrendes Geräusch macht. Es soll einen daran mahnen, daß der Film unbelichtet bleibt. Diese Rätsche funktioniert auch rückwärts. In den Stellungen zu, ¾ geschlossen, halb geschlossen, ¼ geschlossen und offen rastet der Verstellhebel ein. Saubere Sache Der Filmkanal ist leider nicht auf der Höhe anderer Kameras. Die Filmseitenführung verursacht mir leichte Bauchkrämpfe, wenn ich an die Normen und ans Kopieren denke. Es ist schon eigenartig: In Frankreich setzt man sich immer wieder über wichtige technische Vereinbarungen hinweg. Sogar bei der 35-mm-Kamera Aaton Penelope ist die Filmseitenführung verkehrt gebaut. Die Federwirkung der Seitenbleche ist minimal. Der Reflexsucher der Pathé-WEBO M besteht aus einer Membrane im 45-Grad-Winkel zwischen Objektiv und Film, eine dünne Glasscheibe, und einem Linsen-Mattscheibe-System. Die einseitig entspiegelte Membrane wirft etwa fünf Prozent des von der Optik kommenden Lichts zur Seite. Im Gegensatz zum Prismenblock der Paillard-Bolex-H Reflex gibt es bei dieser Ausspiegelung keinen Fokusversatz, weshalb jedes Objektiv mit C-Fassung verwendet werden kann. Das C-Gewinde darf 3,8 Millimeter lang sein. Der Dreierrevolver der Pathé-WEBO kann auf einfache Weise blockiert und freigesetzt werden. Als ganz kleines Manko ist zu werten, daß man beim Revolverdrehen an die Objektive faßt. Das Filmeinspannen muß geübt werden, doch das ist Ehrensache für Filmer. Selbst die teuersten Berufskameras haben keine Einfädelautomatik. Nach zwei, drei Filmrollen macht man das ganz selbstverständlich. Nachdem man den Deckel aufgesetzt und verriegelt hat, erfährt man ein Gefühl der Sicherheit. Das habe ich bis heute nur bei dieser Kamera erlebt. Jüngere Modelle sind mit einer Einfädeleinrichtung ausgestattet. Für den Service-Techniker ist die Pathé-WEBO eine besondere Herausforderung. Im Schaltwerk gibt es gerne Verschleiß am Auslösebolzen. Eine kleine Rolle statt bloßer Stahlkante diesem gegenüber oder gehärteter Bolzen wäre kein Luxus gewesen. Dafür sind die Reglerlager von außen her zugänglich, ein Detail, das einzigartig ist. Das typische Merkmal der Pathé-WEBO ist ihre billige Machart. Zwischen Zahnrädern und Wellen gibt es zuweilen Luft und wenn der Techniker die Befestigungsschrauben ungleichmäßig festzieht, läuft das entsprechende Zahnrad unrund. Falls also ein solches Gerät im Lauf miaut, dann war die Montage nicht sorgfältig gemacht. Es gibt jedoch einige Punkte im Getriebe, die den Mechaniker vor die Entscheidung stellen: Kamera fertig bauen, weil die Konstruktion ein Bruch ist, oder die Waffen strecken. Da ist zum Beispiel einfach zu wenig Platz für das kombinierte Sperrklinken-Zahnrad des Aufzugs, welches entweder an den Lötaugen des Federhauses kratzt oder am Zählwerkgetriebe schleift. Man kann es auf der Welle positionieren, wie man will, man kann auch die Welle axial einstellen, so weit etwas zu holen ist, die zuoberst befestigte Antriebscheibe der Wickelpeese kommt nie in Flucht mit dem Rest ihres Weges. Zudem stimmen die Profile der Peesenscheiben mit ihrem Querschnitt nicht überein. Mangelhafte Filmaufwicklung, unrunder Lauf, Verschleiß und als Folge teure Reparaturen brandmarken die „M“ als ewiges Sorgenkind. Die Platine mit Lagern fürs Getriebe und der Wickeltrommel wird bloß mit drei Schrauben niedergehalten. Als Monteur kann ich sie mit etwa einem halben Millimeter Spiel nach vorne, oben, hinten und unten beliebig fixieren. Es gibt keine korrekte Position, ich kann nur die beste finden. Einzig die Federbüchse ist seriös im Gehäuse verankert. Irgendwann hat man bei Pathé auf die vielen Beschwerden über mangelhafte Filmaufwicklung reagiert und den Umschlingungswinkel an der treibenden Scheibe vergrößert: Ich schätze diese klassische Amateur-Kamera ins untere Mittelfeld ein. Sie steht besser auf dem Stativ als manche andere, bietet viele Möglichkeiten für Bildbeeinflussung und Tricks und verströmt mit ihren Gehäuserippen einen Charme von Zigarrenkiste. Altväterlich, französisch eigenwillig, viel stabiler als die Beaulieu Reflex, aber unsicher im Innern. Beim Modell BTL, Abkürzung von Behind The Lens, ist ein CdS-Fotowiderstand eingebaut, mit dem Messung des reflektierten Lichts erfolgt, und zwar des Lichts, das einerseits von einem hellen Lackring auf dem Verschluß abfällt und andererseits von der Filmoberfläche und heller Lackierung der objektivseitigen Bildfensterumgebung. Die Flächen sind aufeinander abgestimmt, damit im Lauf wie im Stillstand der gleiche Lichtstrom auf die Meßzelle fällt. Im Sucherrohr ist ein Drehspulinstrument angebracht, dessen Ausschlag mit der Objektivblende geregelt werden kann. Mit Blick durch den Sucher überwacht man den Ausschnitt, die Schärfeneinstellung und die letzte freie Variable der Filmbelichtung, die Irisblendenöffnung. Ältere Modelle haben die weiße Bemalung nicht. Die Pathé WEBO M sticht die Paillard-Bolex H beim Reflexsucher aus. Das Prinzip der Glasmembrane ist 1967 bei den Berufsfilmkameras von Mitchell eingeführt worden. Unsere französische Amateur-Kamera hatte es bereits 20 Jahre früher. Tatsächlich macht aber ein uralter Schaustellertrick mit teilweise spiegelnder Fläche, der schon vor der Französischen Revolution ausgewertet wurde, den Anfang. Während bei Paillard ein Doppelprisma von neun Millimetern Dicke eine gewisse optische Komplikation mit sich bringt, ist die Pathé-Membrane von gut einem Zehntel Millimeter Stärke optisch kein Problem, jedoch halt leicht zerbrechlich. Beim Reinigen ist allergrößte Sorgfalt geboten. Der Teufel steckt im Detail und so gibt es bei dieser Schmalfilmkamera noch einen Pferdefuß, die Befestigung der Reflex-Membrane. Angenommen, das Gläschen wäre an sich frei von inneren Spannungen, so müssen beim Befestigen desselben auf den vorgesehenen 45-Grad-Stützen der Frontplatte zwei gut ebene und miteinander fluchtende Oberflächen vorhanden sein. Schon ein Hundertstel Millimeter Abweichung bewirkt, daß die Membrane verbogen ist und in der Folge Verzerrung des Mattscheibenbildes besteht. Auch der Lichtweg durch die Membrane hindurch zum Film wird beeinflußt. Was bei der Beaulieu Reflex vom Spiel des Schwingspiegels als Abweichung besteht, daran trägt die Pathé WEBO M still und heimlich als Kreuz des Glases. Mit sorgfältiger Bearbeitung der Membranauflagen lassen sich die Verzerrungen aber auf wenige Tausendstel Millimeter verringern. Solche Abweichungen machen sich rechnerisch erst ab Blendenöffnung 1:1,12 bemerkbar. Die Kunst des Monteurs besteht darin, das Gläschen gleichzeitig im geforderten Winkel und frei von äußeren Spannungen zu befestigen. Ankleben ist dabei nur eine mögliche Methode. Ich möchte noch ein Wort über das Getriebe verlieren. Die Pathé-WEBO M hat Primzahlen-Zahnräder. Damit ist gleichmäßige Abnutzung eingerichtet. Sie hat aber auch zwei Schnecken auf dem Regler, eine sechsgängige, über die der Greifer angetrieben wird, und eine dreigängige, mit der die Verschlußwelle verbunden ist. Es ist wichtig, daß die Lagerzapfen und das Verstellgetriebe der langsamer bewegten Verschlußwelle gut geschmiert sind, denn wenn diese zu bremsen beginnt, wirkt sich das verhältnismäßig stark auf die Bildfrequenz aus, eben weil der Regler direkt davon betroffen ist. Dummerweise ist das vordere Lager der Verschlußwelle vom Kamerabenutzer für einen Tropfen Öl leicht erreichbar, das hintere hingegen nicht. Spricht die Pathé-WEBO M französisch? Gebrochen, denn auch sie kommt aus Amerika. Die Zugfeder hat die Höhe 0.65" und die Stärke 0.028". Weitere Zollmaße finden sich im Getriebe. Ein französischer feintechnischer Apparat, der nicht durchgehend metrisch hergestellt ist? Import aus den Vereinigten Staaten, der Entwurf und viele Teile! In Frankreich würde man nie eine Platine mit dem Sonnenrad des Federhauses vernieten. Der Federhaus-Zahnkranz hat den Diametral Pitch 36 (126 Zähne, Teilkreisdurchmesser 3½"). Das dritte Zahnrad hat DP 51 (85 Zähne, Tkd. 1⅔"). Weissbrodt und Broido haben nur Patente auf den verstellbaren Verschluß und die Streulichtmessung gehabt, z. B. US 2445288. Technischer Wert einer M ohne Objektive: € 180.

-

Bedienungsanleitung ( Kopie ) Bolex H16

Film-Mechaniker antwortete auf jakogerm's Thema in Schmalfilm

Korrektur: Die Yvar sind alle Dreilinser. -

Du kannst dir keine schönere Aufgabe wünschen!

-

Premiere von King Kong, 1933, Radio City Music Hall, New York City. Vier Projektoren, an jedem sitzt ein Vorführer, ein fünfter „Rewind Boy“ steht am Umrollplatz. Drei Kopien sind im Haus, zwei als Ersatz. Die Vorführer dürfen ihre Maschinen nicht verlassen. Das Haus faßt 6200 Besucher, man spielt mit rotierenden Kohlen bei gegen 100 Ampère, wenn ich es recht im Gedächtnis habe. Hier eine Erinnerung: http://www.caboosebooks.net/node/94

-

»Hält mal einer die Kamera fest?!«

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Tips und Tricks

Die ARRI-Fluidköpfe können von Sachtler stammen, nicht wahr? -

Ja, kaltblütig an den Feuerschutztrommeln abreißen Zweiter wichtiger Punkt ist, daß die Fallklappen sofort fallen, damit möglichst keine Flammen auf der Bildwand abgebildet werden und womöglich Panik ausbricht. Der Vorführer bleibt im Bildwerferraum und trennt die Maschine vom Strom. Falls doch der Film in einer Feuerschutztrommel brennt, muß man ihn abbrennen lassen. Dafür die mit Drahtgaze bedeckten Öffnungen in den Trommeln Fenster auf, Publikum direkt um Nachsicht für die Panne bitten oder Kasse anrufen, damit man von dort aus in den Saal geht und die Sache erklärt. Wenn der Rest des Films nicht mehr vollständig gespielt werden kann, muß ausgezahlt werden. Es folgen Mitteilung an Verleiher und Bericht für dessen Versicherung.

-

Schmalfilmpreise: Market Watch...

Film-Mechaniker antwortete auf Friedemann Wachsmuth's Thema in Schmalfilm

Madame Derenkowskaia in Ehren, aber sie ist etwa gleich asozial-egozentrisch wie der weit verbreitete asozial-egozentrische westliche Mann. Wahrscheinlich hätte ich noch deutlicher ausdrücken sollen, daß ich Bilder von der Nichtfreizeit meine. Rückzug aufs Persönlich-Existenzielle möchte ich ebenfalls zur Freizeit zählen. Nein, die ungeheure Schwierigkeit — offenbar — für einen Anwalt, seine berufliche Tätigkeit darzustellen, für einen Landarzt, seine Praxis zu zeigen, für einen angestellten Friseur, seinen Alltag zu filmen, ist das Thema. Es scheint diese Art Amateurfilm nicht zu geben. Im Fernsehen bewundere ich als Teil der ansonsten abgrundblöden Reality-Welle Sendungen wie Biete Rostlaube, suche Traumauto, Die Kochprofis – Einsatz am Herd oder Undercover Boss. Da geht’s um die Arbeit. -

Hallo, Martin, ein Mathematiklehrer, bei dem ich einst Unterricht hatte, pflegte zu sagen: „Je mehr man ins Gehirn stopft, umso mehr hat Platz darin.“

-

Sehr salopp, und wenn ich richtigstellen darf: Berechnung, nicht Meßverfahren. Root Mean Square heißt Wurzel aus dem Mittel aller Quadrate oder als Kurzzeichenformel ______________ √a2+b2+c2 . . . n2 . a bis n sind die Meßwerte.

-

»Hält mal einer die Kamera fest?!«

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Tips und Tricks

Richtig: Dann Debrie: Bei Arnold & Richter bin ich nicht so sicher. Möglicherweise hat man angekauft. Gegenbeweis von jemandem? -

»Hält mal einer die Kamera fest?!«

Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Tips und Tricks

Nachtrag http://www.riestripod.com/ -

Suter-16, das etwas andere Filmformat...

Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm

SEPMAG auf gewöhnlichem Tonprojektor geht mit mehreren Modellen, z. B. auch mit den Paillard-Bolex S. Man braucht nur Ab- und Aufwicklung für den Magnetfilm beizustellen.